日立製作所 ひたちなか総合病院 様

| ニュートン・コンサルティング |

執行役員 兼 プリンシパルコンサルタント 内海 良 |

|---|

茨城県ひたちなか市で実施された「平成25年度新型インフルエンザ対策初期対応訓練 ―ひたちなか市ストリートワイド訓練―」の内容をレポートします。当訓練は、2014年1月21日に株式会社日立製作所 ひたちなか総合病院(以下「ひたちなか総合病院」)が、ニュートン・コンサルティングの企画・運営支援のもと実施したものです。

この訓練は、国内における新型インフルエンザ ヒト-ヒト感染の第1号患者がひたちなか市内で発生したことを想定し、患者の搬送や病院の受け入れなどを模擬的に実施したもので、同日に内閣官房新型インフルエンザ等対策室が行う「平成25年度新型インフルエンザ等対策訓練」に連携して実施されました。

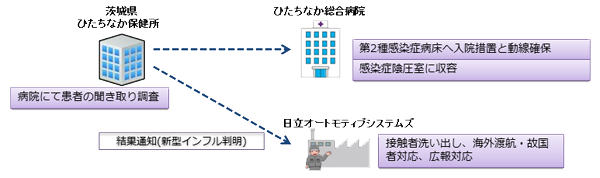

参加組織は、ひたちなか総合病院をはじめ、茨城県、ひたちなか保健所(以下「保健所」)、ひたちなか市、ひたちなか市医師会(以下「医師会」)、ひたちなか薬剤師会(以下「薬剤師会」)、日立オートモティブシステムズ株式会社(以下「株式会社」を省略)で、各現場において同時並行的に訓練が実施されました。医療機関が主体となる実働連携訓練としては国内最大規模のものであると言えます。

ひたちなか総合病院は、ニュートン・コンサルティングが経済産業省より受託し、運営事務局を務めている「事業継続等の新たなマネジメントシステム規格とその活用等による事業競争力強化事業」に地域グループとして参加し、「地域を護る病院」として、新型インフルエンザパンデミックに対する官民協働のBCMS構築に取り組んでいます。

Y国(仮想)にて鳥インフルエンザ(A/H7N9)感染者が発生。WHOがヒト-ヒト感染を認め、「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)」を公表。国は政府対策本部を設置、都道府県・関係省庁を通じて指定公共機関へ基本的対処方針等を連絡。

当日、訓練のスタートを切ったのは政府の全体訓練です。「政府対策本部を設置し、都道府県・関係省庁を通じて指定公共機関へ基本的対処方針等の連絡を行う」というもので、この模様は政府インターネットテレビで見ることができます。

この訓練に連携する形で、当訓練が開始されました。

茨城県保健予防課が、国からの「基本的対処方針」の連絡に基づき、保健所等への連絡・指示を行います。

保健所では、県からの連絡が所長に報告されると、課室長を招集のもと対策支部が立ち上げられ、BCP発動が宣言されます。そこでの指示事項は、

などです。

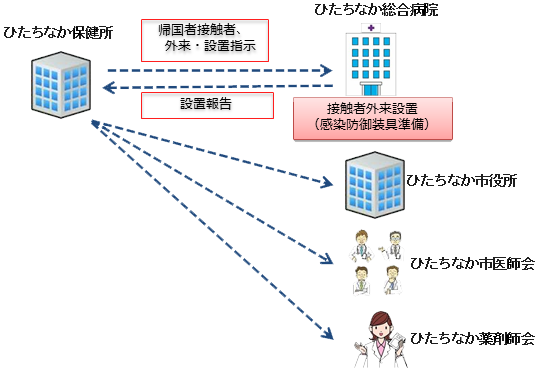

前シナリオの状況を受け、茨城県は帰国者・接触者相談センター及びコールセンターの設置、並びに、医療機関に対する帰国者・接触者外来の設置要請をひたちなか保健所に指示。ひたちなか総合病院では保健所からの要請を受けて帰国者・接触者外来の設置準備を進める。

保健所からひたちなか総合病院に連絡が入り、帰国者・接触者外来の設置が依頼されます。

保健所からの連絡・依頼は事務長から院長に報告され、院内の対応協議のために緊急会議が招集されます。

この緊急会議で、院長は副院長を責任者として帰国者・接触者外来設置の準備を指示し、BCP発動を宣言します。また、感染対策委員会を中心に院内感染予防対策の強化を指示します。

副院長は帰国者・接触者外来担当者会議を招集し、救急隔離室における帰国者・接触者外来設置準備を指示します。準備完了の連絡が担当者から事務局へ、事務局から院長に届いたところまでが、シナリオ1でのひたちなか総合病院での動きになります。

当訓練では、この3組織とも、ひたちなか総合病院内の会議室を仮想的に使用していました。各組織では、あらかじめ決められた「茨城県新型インフルエンザ対策行動計画」とBCPを確認し、ホワイトボードに活動内容を記載。担当者と実施有無の情報共有を行い、未実施事項をチェックしていきます。

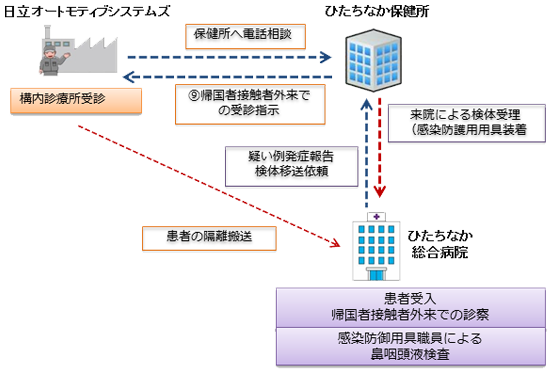

日立オートモティブシステムズ株式会社の構内診療所にて新型インフルエンザの疑われる者が発生し、ひたちなか保健所へ電話相談。ひたちなか総合病院に設置された帰国者・接触者外来へ車両で個別管理搬送。同病院は新型インフルエンザの疑われる者の検査を実施し、保健所は採取した検体の搬送を実施。

日立オートモティブシステムズの職場から構内診療所に、従業員のひとりが発熱、咳、全身倦怠感を訴えているとの連絡が入ります。「2日前にH7N9インフルエンザによるヒト-ヒト感染が確認された地域から帰国したばかり」との情報に、医師は、他の患者との接触を避けての別室待機、インフルエンザの迅速検査による検体採取を指示します。

サージカルマスクとゴーグル、ガウンを着用した看護師の指示により、裏口から診療所に入った患者はインフルエンザの迅速検査を受け、陽性の結果が出ます。医師は保健所に報告、指示を仰ぎます。

保健所は既定書式の様式に沿って、患者情報・帰国日・渡航先・発症日・症状・迅速検査の結果などの聞き取りを行い、帰国者・接触者外来を受診するように指示します。ひたちなか総合病院と連絡をとり合って受診時間の調整を行う間、患者は個室で待機します。また、日立オートモティブシステムズに積極的疫学調査実施要領をFAXし、接触者の名簿作成と健康観察についての協力を仰ぎます。

帰国者・接触者外来の受診について保健所との調整を行うのは地域連携職員です。

と進めます。

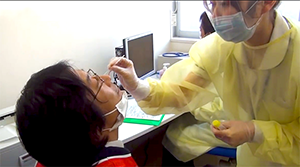

訓練では救急隔離室に帰国者・接触者外来が設置されます。看護師が診察準備を進め、医師と看護師、患者の誘導係、医事係、検査科ではシールド付マスクやサージカルマスク、手袋、ガウン等の個人防護具を着用し、患者到着まで待機します。

また、保健所からは衛生研究所へ送られるPCR検体搬送用の容器が届けられます。

患者到着後の流れは次のようになります。

病院では動線確保を行った上で感染症陰圧室に患者を収容。結果確定後を想定し、日立オートモティブシステムズ株式会社では濃厚接触者リストを作成。

次のような流れで患者の受け入れを行います。病室は6階にありますが、救急隔離室からのエレベータは2階までのため、2階でエレベータを乗り換える必要があります(6階に直通するエレベータは外来患者のスペースを通らねばならないため)。

保健所は患者の確定後、日立オートモティブシステムズに連絡し、濃厚接触者名簿の作成と送付、最終接触日を0日とした10日間の濃厚接触者への健康観察継続を依頼します。

終了後、各組織からはそれぞれ次のような所感がありました。

今回の訓練の大きなテーマであった「連携」については、「お互いに欲しい情報を互いに理解して訓練を展開できたことは大きな成果」「普段行えなかった情報の交換ができた」「今後も他組織の顔が見える訓練を前向きに考えていきたい」などの感想がありました。茨城県では、県の行動計画とマニュアルで医療機関の役割にも言及し、他の地区でも訓練を行って課題をマニュアルに反映・改善していくとのことです。

また、ひたちなか総合病院では、今後も連携訓練を継続し、各組織のBCPの実効性を向上させていく予定です。

「3.11では、連携がうまくいかなかった。連携にも様々なレベルがある。今回の訓練以上のレベルの連携が必要な場合も考えていかなければならない。また、病院のBCPは各ステークホルダーが集まったBCPでなければならない。この地域のBCP/BCMSを向上させていきたい」 (永井院長)

| 名称 | 株式会社 日立製作所 ひたちなか総合病院 |

|---|---|

| 所在地 | 茨城県ひたちなか市石川町20-1 |

| 設立 | 1959年2月 |

| 利用サービス | BCP訓練・演習支援サービス |

執行役員 兼 プリンシパルコンサルタント

内海 良

合意形成を積み上げる「日本型ストリートワイド訓練」

ただでさえ紛糾することの多い実働訓練を、複数組織で同時並行的に実施する。業種・業態・規模などそれぞれ異なる組織が集まって、ひとつのことを行うわけですから、打ち合わせではさまざまな意見が飛び交いました。打ち合わせを仕切るのは確かに大変でしたが、しかしコンサルタントとしてこんなにありがたいこともありませんでした。意見が出ない打ち合わせほど難しいことはなく、活発な意見があれば、各組織が合意できるポイントを見つけだせばよいのですから。

今回は、各組織が計3回集合して、シナリオの合意形成のための打ち合わせを実施しています。検証を行わず省略した箇所も当然ありますが、それは次回以降の訓練でカバーすることとし、少しずつ、しかし着実に合意形成を図っていきました。そしてその過程で強く感じたのは、「この合意形成を積み重ねていく打ち合わせこそ、机上訓練における“ウォークスルー”だな」ということでした。各組織が想定する行動計画を共有し、複数の組織の目で検証し、参加組織全員で合意をとる。訓練実施時には、参加者のほぼ全員が実施すべき役割を身につけていたのではないかと思います。

以前私が働いていた英国のストリートワイド訓練では、これほど詳細なシナリオの詰めは行いませんでした。大雑把なシナリオのもと、いきなり大勢の組織が一斉に訓練に参加するのです。インシデントはどうせ突発的に起こるのだし、対応力の向上が訓練の究極目標だとすれば、最初は混乱しても、複数回繰り返せばひと通り動けるようになるであろう、というやり方が目標達成への一番の近道かもしれません。私も以前はこちらのやり方を強く推奨していました。

しかし、今回の支援を通して、小さな合意形成を積み上げていく形も、日本の文化にあった素晴らしい「日本型ストリートワイド訓練」の手法であると強く感じるようになりました。どのようなインシデントに対しても単一組織でできることは限りがあります。このような連携訓練が各地で実施され、“災害大国”日本の対応能力の向上につながるのであれば、こんなに嬉しいことはありません。