みなさんこんにちは。本日は、「World Risk Report 2024」(世界リスク報告書)について少し話をしてみたいと思います。

世界リスク報告書とは、IFHV と Bündnis Entwicklung Hilft (BEH)が共同で発行している年次報告書であり、毎年9月ごろに発行されています。世界各国の災害リスクや脆弱性について指数化されており、世界中のリスク管理や防災の関係者にとって重要な情報源となっています。初版は2011年で、各年で異なるテーマが取り上げられています。2024年版では「複数の危機と災害リスク管理」がテーマとして扱われています。

- 【過去のテーマ】

- 2011年: Governance and Civil Society(ガバナンスと市民社会)

2012年: Environmental Degradation and Disasters(環境悪化と災害)

2013年: Health and Healthcare(健康と医療)

2014年: The City as a Risk Area(リスク地域としての都市)

2015年: Food Security(食糧安全保障)

2016年: Logistics and Infrastructure(物流とインフラ)

2017年: Analysis and Prospects(分析と展望)

2018年: Child Protection and Children's Rights(子どもの保護と子どもの権利)

2019年: Water Supply(水供給)

2020年: Forced Displacement and Migration(強制移住と移民)

2021年: Social Protection(社会的保護)

2022年: Digitalization(デジタル化)

2023年: Diversity(多様性)

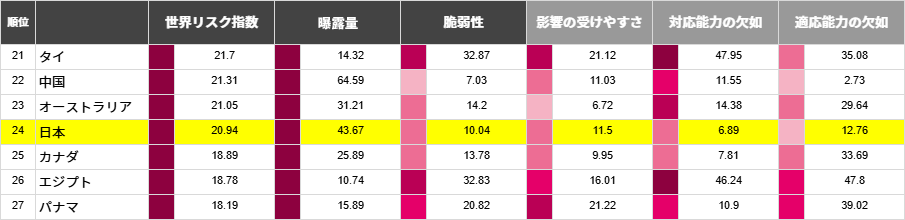

今年の世界リスク報告書は大きく2つの観点で有益です。1つは、最新の「World Risk Index」(世界リスク指数)を提示しており、それによってどの地域の災害リスクが大きいかがわかるようになっている点です。なお、世界リスク指数は、エクスポージャー(曝露量)と脆弱性の掛け合わせで算定しています。エクスポージャーとはそもそも地域特性的にどれだけ色々な大規模災害に晒される可能性があるかというものです。また、脆弱性とは、その地域のレジリエンス力と言い換えることもできます。レジリエンス力は3つの要素(影響の受けやすさ、対応能力の欠如、適応能力の欠如)から算定されています。

日本の例でみてみましょう。世界リスク指数は24位となっています。ご覧の通り、日本はエクスポージャーは高い一方で、災害対策が進んでいることから脆弱性は相対的に低い値になっています。

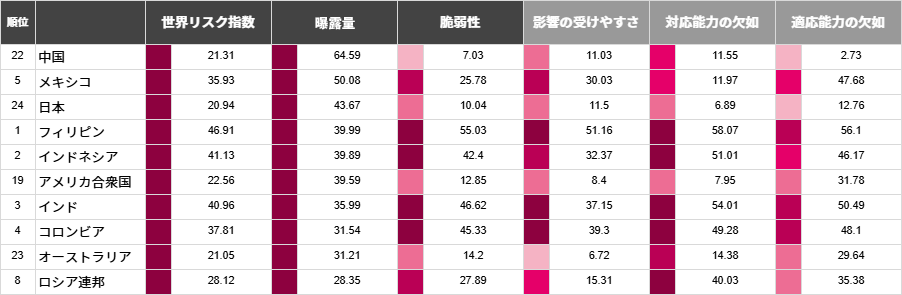

なお、エクスポージャーの大きさについてワースト10は以下のとおりです。

※順位は「世界リスク指数」に基づくものです。

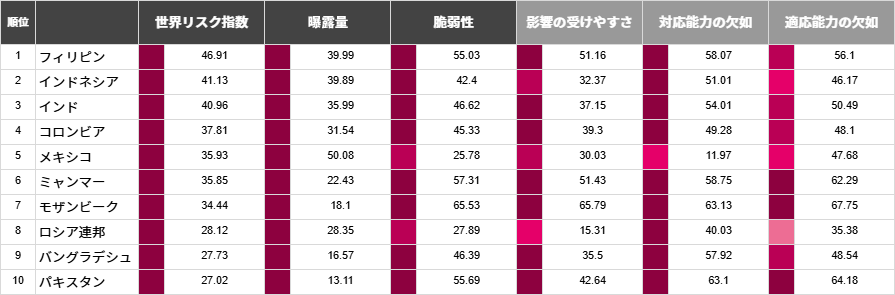

最後に、世界リスク指数のワースト10は以下のとおりです。

2024年の世界リスク報告書のもう1つの注目点は、気候変動、武力紛争、貧困、社会的不平等といった複数の危機が絡み合い、相互に影響を及ぼす中で、従来の災害リスク管理の限界を指摘している点です。複数の危機が重なることで、国家および地域レベルでの対応が困難になり、経済、社会、政治的な不安定化が進みます。特に、地球規模での水危機や食糧安全保障の低下が複数の危機を加速させ、被害を受ける国や地域の脆弱性を高めています。

具体的には例えば、フィリピンでは新型コロナウイルス感染症のパンデミック中に、22回もの熱帯低気圧が襲来し、その中には記録的な強さを持つスーパー台風「ゴニ」も含まれていました。また、2023年に発生したトルコでの地震が、紛争地域であるシリアを含む地域に大きな被害をもたらしました。さらにエチオピアでの長期化した干ばつとそれによる飢餓の増大が、既存の紛争や食糧不安をさらに悪化させました。

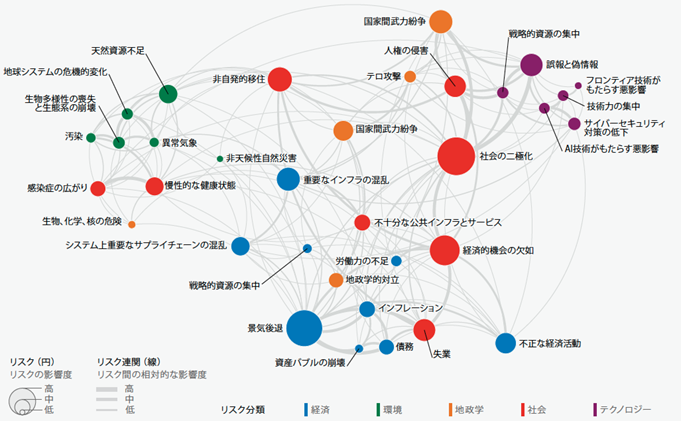

こうした複合災害について話が及ぶと、世界経済フォーラム(WEF)が毎年年初に発行しているGlobal Risks Report(グローバルリスク報告書)に示される「グローバルリスクランドスケープ:相互関連マップ」(下図)が頭をよぎります。これはリスクの関連性を示したものです。具体的には、経済、環境、地政学、社会、テクノロジーといったカテゴリーに分かれたリスクが、どのように相互に関連し、どれほどの影響力を持っているかを示しています。

複合災害といった時に、自然災害以外のリスクも踏まえたこうした俯瞰的な図を見るのもあらためて企業の取り組みの参考になるかもしれませんね。

さて、読者の皆さんは「複合災害が大きなトレンドということは十二分にわかったが、で、企業としてどうすればいいの?」と思っていらっしゃることでしょう。

世界リスク報告書2024によると、複合災害への対応については、多面的なリスク分析が必要だと述べています。単一の危険要因だけではなく、複数の要因がどのように相互作用し合っているかを分析・考慮することです。これを実現するためには例えば、複数の危機が同時に発生した場合の影響を予測し、それに備えたシナリオを構築するシナリオ分析手法を使うことができます。

加えて、これは私の個人的な意見になりますが、とにかく柔軟に色々なカオスな状況を想定した訓練を、簡単でもやっていくことが重要ではないかなと思います。また、有事対応の最中に簡単でもリスク評価を行うことを習慣づけていくことも有益です。具体的には例えば、地震や感染症などに遭遇してBCPを発動している最中に、「もし今、サイバー攻撃が発生したら?」とか「もし、今、進出先の国で紛争が発生したら」などと考えてみることです。

企業の皆さんもこうしたレポートを参考にして、企業における取り組みの一助にしてみてはいかがでしょうか。