【解説】トリアージとは?4色タグの優先順位・START法・企業への応用を紹介

| 執筆者: | エグゼクティブコンサルタント 久野 陽一郎 |

| 改訂者: | ニュートン・コンサルティング 編集部 |

災害発生時には、限られた人員や医療資源のなか、誰を優先的に治療・搬送するかという判断が求められます。本記事では、トリアージの基本的な意味や4色タグの優先順位、災害医療での活用方法(START法・PAT法)を踏まえ、企業にどう活かすかを図解と共に解説します。

トリアージとは?

トリアージとは、災害や事故などで多数の傷病者が発生した際に、傷病者の状態を迅速に識別し、治療・搬送の優先順位付けを行う手法です。

トリアージの定義・目的

トリアージ(Triage)は、フランス語「trier」が語源で、「選別する、分類する」という意味です。「災害発生現場などにおいて多数の傷病者が同時に発生した場合、傷病者の緊急度や重症度に応じて適切な処置や搬送を行うために傷病者の治療優先順位を決定すること」と定義されています。

トリアージは、災害医療の基本原則「CSCATTT」の医療支援にあたるT(Triage)T(Treatment)T(Transport)の一つです。全ての傷病者に必要な医療を提供することが困難な災害現場で、限りある医療資源を最大限に活用し、効率的な医療活動を行うことで、一人でも多くの傷病者を救命することを目的としています。

トリアージの使用場面

トリアージの使用場面は、感染症の大流行やテロ、災害、事故など多数の傷病者が同時に発生する状況下で、災害医療の初動として実施されます。

日本での実例として、2011年の東日本大震災の事例では、被災地の各医療機関の病院玄関前や待合室などにトリアージポストが設置されました。被害状況の全容が把握できないなか、次々と搬送される被災者に対して、派遣されたDMAT(災害派遣医療チーム)と共に医療トリアージが実施されました。

トリアージタッグの色と優先順位とは?

トリアージでは、傷病者の状態や病態を4色で分類した「トリアージタッグ」を使用し、傷病者に優先順位付けを行った上で対応します。発災現場で混乱する状況下においても、傷病状態の可視化を行うことで情報共有を迅速に行い対応することが可能となります。

4色(赤・黄・緑・黒)の意味

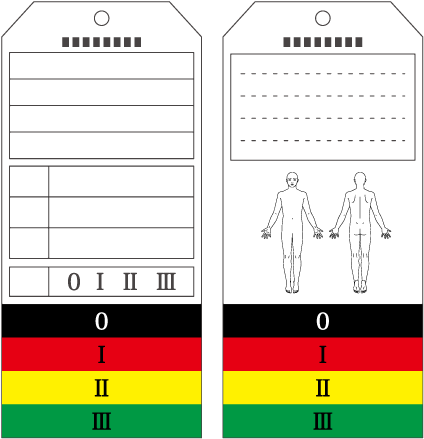

図1:災害現場におけるトリアージタッグ4色の優先順位と傷病状態の一覧

トリアージタッグの色は、優先順位の高い順から赤、黄、緑、黒となっており、最も優先順位の高い赤色は最優先治療群とし、生命を救うために直ちに処置が必要である分類としています。

赤色の次に優先順位が高い黄色は、多少治療時間の遅れが生じても、生命に危険がない傷病状態であるものが該当し、基本的にバイタルが安定している場合に使用されます。

保留群と呼ばれる緑色は、赤色や黄色以外の傷病状態に該当するものや、専門医の治療をほとんど要さない場合に使用されます。

最後に、トリアージの優先順位として最も低い黒色は、既に死亡しているものや、明らかに即死の状態で、心肺蘇生をしても息を吹き返す可能性がないものとされています。ただし、「死亡診断」と同義ではないことに注意が必要です。

タッグの使い方と対応する処置レベル

従来、トリアージタッグは消防機関や日本赤十字社、自衛隊や医師会など、それぞれの機関で異なる様式や形式のものが使用されていましたが、阪神・淡路大震災を契機に、広範囲の大規模災害で複数の機関が関わる場合を想定し、1996年にトリアージタッグの標準化が行われました。

トリアージタッグは、トリアージ実施責任者などにより傷病者の状態や病態を判断した上で、傷病者の右手首関節部に装着します。(※1)トリアージタッグの表面は複写式になっており、1枚目は災害現場、2枚目は搬送機関、3枚目は収容医療機関で使用するもので、傷病者の移動に合わせて各場所で保管、集計が可能となっています。

(※1)右手首に装着できない場合は、左手首、右足首、左足首、首の順に装着します。

図2:トリアージタッグの見本

トリアージタッグには、氏名などの基本情報のほか、対応記録であるトリアージの日時、実施者、場所なども記載します。

さらに、傷病情報と呼ばれるバイタルサインの変化や、処置内容、発見状況、既往症のほか、応急措置の状況として負傷部位や処置部位などを人体の絵に書き込みます。3枚目の収容医療機関用には特記事項などが記載でき、搬送先の病院で簡易カルテとして使用することも可能です。

トリアージ実施後、処置レベルに応じて傷病者へトリアージタッグが装着されます。区分Ⅰの最優先治療群である赤色は、主に気道閉塞や大量出血、呼吸困難やショック状態などの傷病事例が該当します。区分Ⅱの待機治療群である黄色は、四肢長幹骨骨折、気道熱傷を伴わない全身熱傷、中等度熱傷などの傷病事例が該当します。

区分Ⅲの保留群である緑色は、四肢骨折、脱臼、擦り傷、打撲、軽度の切り傷などの外来処置が可能な傷病事例が該当し、区分0の無呼吸群・死亡群は、圧迫、窒息、高度脳損傷、心臓破裂などによる心肺停止の状態などが該当しますが、災害医療現場では刻々と変化する傷病者に応じてトリアージを複数回行い、トリアージ区分を見直すこと、医療資源に余裕が生じた場合には治療対象となることに留意します。

災害医療におけるトリアージとは

トリアージには、平時のトリアージと、災害時のトリアージがあります。平時に行われるトリアージとは、救急医療のトリアージを指し、大規模な災害が発生した際に行われるトリアージは災害医療のトリアージです。

災害トリアージとは

災害トリアージとは、災害時、医療資源や対応する人員が限られたなか、「可能な限り多くの命」を救うことを目的として、災害医療として行われるトリアージです。短時間で多数の傷病者に対応するため、迅速かつ正確にトリアージを実施するための判断手法が用いられます。

救急医療と災害医療のトリアージの違い

救急医療のトリアージは、「個々の命」を救うことが目的です。救急医療は医療資源が豊富な状況下で行われる場合が一般的で、治療を迅速に行うために最も重傷な傷病者を識別し、助かる可能性とは関係なく最善の医療を提供する救命医療としてのトリアージ方法を用います。

救急医療と災害医療のトリアージは、どちらも「命を救う」ことは共通しますが、救急医療では「個々の命」、災害医療では「可能な限り多くの命」を救うという目的の違いがあります。

【一次トリアージ】START法とは

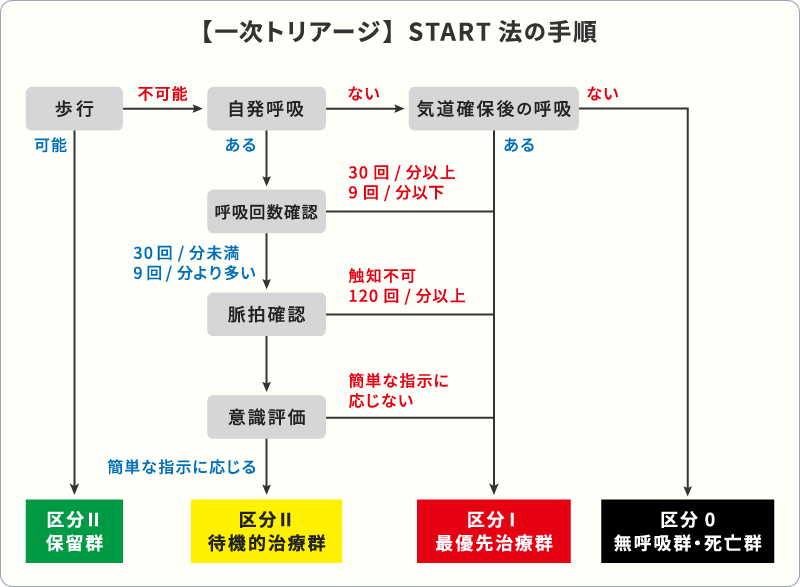

START法(スタート法、Simple Triage and Rapid Treatment)とは、災害医療が必要となる現場で主に最初に行われるトリアージ方法で、一般的に「一次トリアージ」と呼ばれます。訓練を受ければ非医療従事者でも30秒程度で実施できるような生理学的観点から識別できる簡便かつ迅速な手法です。一次トリアージで使用するSTART法のフローチャートは以下の通りです。

図3:一次トリアージで使用されるSTART法の判断手順(フローチャート)

START法では、①自力歩行の可否、②呼吸の有無、③橈骨動脈の脈拍の有無、④意識レベルの手順で確認し、各区分に識別します。START法により、限られた時間と情報の中で、効率的に多数の傷病者を4段階に分類でき、適切な治療と搬送の準備を進めることが可能です。

【二次トリアージ】PAT法とは

PAT法(パット法、Physiological and Anatomical Triage)とは、一次トリアージで緊急度が高いと識別された区分の救急の患者に対し、治療や搬送の優先順位を決める「二次トリアージ」として活用されます。

PAT法は、迅速性を重視したSTART法に比べ、識別の精度向上を目的とするトリアージ手法で、4つの段階で評価します。①生理学的評価(意識・呼吸・血圧など)、②解剖学的評価(損傷の程度)、③怪我の原因・経緯、④災害要配慮者(小児・高齢者・妊婦・基礎疾患のある患者・旅行者)であるかの手順で評価し、これにより正確な優先順位付けが可能になります。

企業はトリアージの手法をどう活かすか

トリアージは医療現場に特化した概念ではなく、企業におけるリスクマネジメントやBCP(事業継続計画)に応用することが可能です。企業にとって重要な事業の優先順位付けを行い、災害時の限られた経営資源(従業員、物資、設備など)を最も効果的に配分できるようにします。

例えば、災害時、安全に帰宅するために従業員自身が帰宅の優先順位を判断する「帰宅トリアージ」の手法は、従業員の安全な帰宅を促すために必要な対策といえます。

トリアージは、非常事態において「いかに効率的に、より多くの命や機能を救うか」という企業のリスクマネジメントの概念と共通しています。この概念を企業活動に積極的に取り入れることで、予期せぬ事態が発生した際にも企業の災害対応力を高めることができます。