【解説】災害拠点病院とは?役割・指定要件・DMATとの関係・BCPガイドライン

| 改訂者: | ニュートン・コンサルティング 編集部 |

災害拠点病院とは、地震・津波・台風・噴火などの大規模災害が発生した場合に、医療救護活動の中心的な役割を担う病院です。2025年4月時点で全国に783病院が指定されています。本記事では、指定要件やDMATとの連携、基幹災害拠点病院と地域災害拠点病院の違い、災害拠点病院に関するBCPについて詳しく解説します。

災害拠点病院とは

災害拠点病院とは、地震・津波、台風、噴火などの大規模災害が発生した場合に、被災地域の災害医療体制を支える中核病院です。被災地域内の医療機関は、自らも被災しながら、被災者に対し迅速かつ適切な災害医療を提供する重要な役割を担います。

災害拠点病院は、1995年に発生した阪神・淡路大震災を契機に整備が開始されました。当時、県庁や市役所などの行政機関が被災し、通信の混乱により医療施設の被害状況や活動状況の把握が難航しました。さらに、道路被害の影響と、医療搬送や救援救助のニーズが同時に発生したことで円滑な搬送や医療物資の供給にも大きな支障が生じました。この教訓を踏まえ、厚生労働省は1996年より各都道府県に対し、災害拠点病院を指定するよう通達を開始しました。

災害拠点病院の役割

災害拠点病院は、各都道府県知事が指定し、災害発生時において地域全体の災害医療を支える重要な役割を担います。

災害時には、多数の傷病者に対して迅速かつ適切な治療を行うとともに、災害派遣医療チーム(DMAT)の受け入れと派遣を行う拠点となり、被災地内および周辺の医療機関との連携や調整を図る中核病院として機能します。さらに、広域搬送を想定した、ヘリポートの設置や同乗者の医師の確保なども行い、円滑な搬送が継続的に行えるよう体制を整えています。

災害拠点病院では、医薬品・食料・飲料水に加え、燃料の安定供給体制の確保が求められており、平時から複数の業者や地域の関係団体との協定を締結することで、災害時に優先的に供給される体制を整備しています。

基幹災害拠点病院と地域災害拠点病院の違い

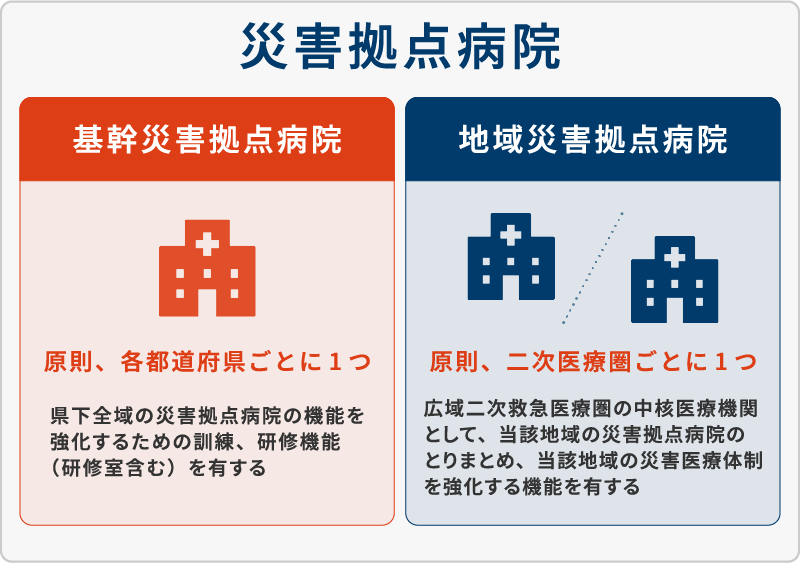

図1:基幹災害拠点病院と地域災害拠点病院の違い

災害拠点病院には、「基幹災害拠点病院」と「地域災害拠点病院」の2種類があり、いずれも災害時の医療体制の中核を担いながら、それぞれ異なる役割と機能を有しています。

「基幹災害拠点病院」は、原則として各都道府県に1か所設置される災害拠点病院です。県下全域の地域災害拠点病院の機能を有し、災害医療における都道府県の中心的な拠点であり、救命救急センターとしての役割も担います。基幹災害拠点病院では、複数のDMATを有するほか、重篤な傷病者への高度な医療提供に加え、災害時には各地域への指揮・調整機能を担います。さらに、災害医療の研修や訓練に必要な研修室を備え、平時から医療従事者向けの訓練やシミュレーションを継続的に実施します。

「地域災害拠点病院」は、原則として二次医療圏(※1)に1か所設置される災害拠点病院です。地域災害拠点病院は、第二次救急医療機関としての役割を担い、地域内の災害拠点病院をとりまとめるほか、医療資源の調整や医療資器材の貸出し、DMATの受け入れや派遣、重症者の広域搬送など、災害時における多様な支援機能を担います。

「基幹災害拠点病院」と「地域災害拠点病院」は連携しながら、平時の備えと緊急時の対応の両面で、地域の医療体制において重要な役割を果たしています。

(※1)「二次医療圏」

二次医療圏とは、厚生労働省が医療計画に基づき設定している地域圏で、都道府県ごとに地域の実情に応じて定められています。二次医療圏は、一般的な入院医療を提供できる単位として、複数の市町村を1つの単位として設定します。二次医療圏の数は、2021年10月現在335の医療圏があります。

災害拠点病院とDMATの関係

災害拠点病院である「基幹災害拠点病院」や「地域災害拠点病院」では、災害拠点病院の指定要件の一つに「災害派遣医療チーム(DMAT)を保有し、その派遣体制があること」が定められています。

DMAT(Disaster Medical Assistance Team:災害派遣医療チーム)とは、医師1名、看護師2名、業務調整員1名の計4名を基本構成とした医療チームで、大規模災害の発災直後から概ね48時間以内に被災地へ到着し、現場対応を行います。DMATは被災地における急性期の医療体制を確立するため、被災地域の医療需要を迅速に把握し伝達するほか、トリアージの実施や搬送対応など、災害医療の初動を担う存在です。

平時のDMATは、医療従事者として災害拠点病院に勤務しながら専門的な研修や訓練に参加し、災害発生時には、限られた医療資源の中で防ぎ得る災害死を最小限にとどめるため、災害拠点病院を拠点に連携体制を確立します。

災害拠点病院の指定要件とは

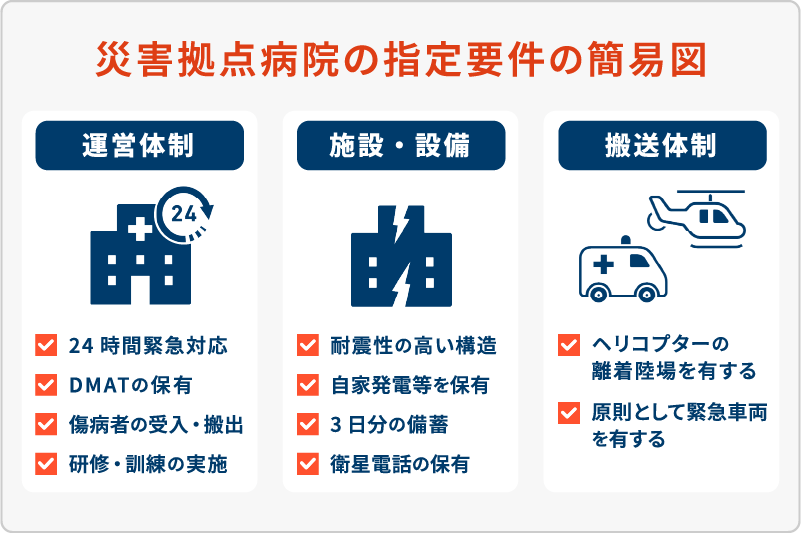

災害拠点病院は、災害対策基本法に基づいた防災基本計画において災害対策の一環として規定されています。厚生労働省が指定要件を定めており、主に「運営体制」、「施設・設備」、「搬送体制」などがあります。これらに沿って、都道府県知事が災害拠点病院を指定します。

図2:災害拠点病院指定要件の簡易図(運営体制・施設/設備・搬送体制)

運営体制の要件

災害拠点病院の運営体制の要件は大きく4つあります。

1つ目は、24時間緊急対応を行い、災害発生時に被災地からの傷病者の受け入れや搬出を行うことが可能な体制であることです。「広域災害・救急医療情報システム(EMIS)」が機能しない場合には、被災地から重症者を適切に受け入れる必要があり、ヘリコプター搬送を行う場合には、同乗する医師を派遣することが望ましいとしています。

2つ目は、DMATの保有と派遣体制を有することです。他の医療機関のDMATや医療チームの支援を受け入れる体制も必要です。

3つ目は、救命救急センターや第二次救急医療機関であることです。

4つ目は、被災後の診療機能を速やかに回復するため業務継続計画の整備と、それに基づき被災状況を想定した研修や訓練を実施することです。地域の第二次救急医療機関と地域医師会や、日本赤十字社などの医療関係団体とともに定期的な訓練を行い、災害時に地域の医療機関への支援を行う体制を構築する必要があります。

施設・設備の要件

災害拠点病院の施設や設備には、災害時における診療や病院機能の維持に関する要件が指定されており、2023年には、浸水想定区域に所在する災害拠点病院に関して、新たに要件が追加されました。

【表1】災害拠点病院の施設や設備に関する指定要件

| 施設に関する要件 |

|---|

| 病棟、診療棟など救急診療に必要な部門を設けるとともに、災害時における患者の多数発生時に対応可能なスペースおよび簡易ベッドなどの備蓄スペースを有すること |

| 診療機能を有する施設は耐震構造を有すること 病院機能を維持するために必要な全ての施設で耐震構造を有すること |

| 通常時の6割程度の発電容量がある自家発電機などを保有し、3日分程度の備蓄燃料を確保すること。平時には使用可能なことを検証すること |

| 浸水想定区域(洪水・雨水出水・高潮)または津波災害警戒区域に所在する場合は、風水害が生じた際の被災軽減のため、止水板などの設置や自家発電機などの高所への移設、排水ポンプ設置などによる浸水対策を講じること |

| 3日分の病院機能を維持するための水の確保をすること |

| 設備に関する要件 |

| 衛星電話を保有し、衛星回線インターネットが利用できる環境を整備すること |

| 多発外傷、挫滅症候群、広範囲熱傷などの災害時に多発する重篤救急患者の救命医療を行うために必要な診療設備を有すること |

| 患者の多数発生時用の簡易ベッドを有すること |

| 被災地における自己完結型の医療に対応できる携行式の応急用医療資器材、応急用医薬品、テントなどを有すること |

| トリアージ・タッグを有すること |

| 食料、飲料水、医薬品などについて、流通を通じて適切に供給されるまでに必要な量として、3日分程度を備蓄しておくこと |

厚生労働省「災害拠点病院指定要件の一部改正について」を基にニュートン・コンサルティングが作成

搬送体制の要件

災害拠点病院の搬送体制の要件には、ヘリコプターと緊急車両に関する事項が定められています。

原則として病院敷地内にヘリコプターの離着陸場を有することとし、被災地と被災地外の災害拠点病院とのヘリコプターによる傷病者の搬送や、医療資源などのピストン輸送を行う機能を有する必要があります。敷地内に離着陸場の確保が困難な場合は、必要に応じて病院近郊に非常時に使用することが可能な離着陸場を都道府県の協力を得て確保し、搬送用の緊急車両を有することが求められます。

さらに、災害拠点病院はDMATを保有し、その派遣を担うため、応急用医療資器材やテント、発電機、生活用品などを搭載できる緊急車両を確保しなければなりません。

災害拠点病院のBCPに関するガイドラインとは

前述した災害拠点病院の指定要件の一つに、業務継続計画の整備があり、これは一般的な企業で策定される事業継続計画(BCP)と同義なものです。ただし、業務継続計画は対象組織が行政機関、もしくは民間と行政の両方であり、インパクトの大きい事象が発生した場合に許容できるレベルで重要なサービスを顧客に提供し続けるための実行計画書という意味を持っています。

災害拠点病院は、厚生労働省が策定したガイドラインや、各都道府県がそれを基に策定したガイドラインに基づき業務継続計画を定める必要があります。

医療施設の災害対応のための事業継続計画(BCP)

「医療施設の災害対応のための事業継続計画(BCP)」とは、厚生労働省が災害拠点病院をはじめとする医療機関を対象に公表した「病院BCPを策定するための手引き」や「病院BCP(災害拠点病院用)改訂第2版」などの指針類を指します。2017年、災害拠点病院の指定要件に業務継続計画(BCP)が追加され、以降は被災による病院機能の喪失や診療停止、避難や再建といった課題も含めた病院BCP(業務継続計画)が求められるようになりました。

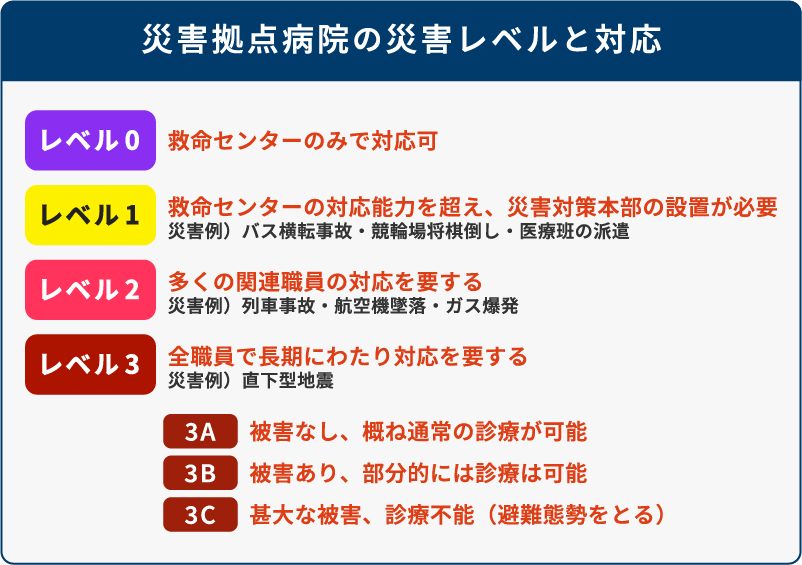

災害拠点病院用のBCPでは、災害対応レベルを0から3に区分し、特にレベル3は被害の程度に応じて3A(概ね通常診療可能)、3B(一部診療可能)、3C(診療不能・避難態勢)の3段階に細分化されています。以下の図は災害対応レベル区分と対応を示したものです。

図3:災害拠点病院の病院BCPにおける災害レベルと対応

レベル3の中でも3Cに該当する場合には、直下型地震などで病院における継続診療が不能となる事態を想定し、甚大な被害、診療不能(避難態勢をとる)の場合の対応方針「レベル3Cマニュアル」が別途示されています。このマニュアルでは、一般診療の中止や病院避難、災害退院、病院機能破綻時の傷病者への対応など、具体的な方針が提示されています。

医療機関における事業継続(BCP)ガイドライン

「医療機関における事業継続(BCP)ガイドライン」は、東京都福祉保健局が公表した医療機関向けのBCP(事業継続計画)策定ガイドラインです。医療機関が有事においても病院機能を保ち、医療提供を継続するための備えや具体策が示されています。

「医療機関における事業継続(BCP)ガイドライン」は、「災害拠点病院向け」、「災害拠点連携病院向け」、「一般医療機関向け」の3種類があり、特に「災害拠点病院向け」は災害時における役割が多岐にわたるため、「一般医療機関向け」よりも高度な対応が求められます。

災害拠点病院におけるBCP策定として、対応力の低下抑制や早期回復、増加、東京都の災害医療連携体制を活用した負荷低減の4点を挙げています。

原子力災害拠点病院等の役割及び指定要件

原子力災害拠点病院などは、原子力施設周辺で発生する放射線災害に対応するために指定された医療機関です。被ばく患者の診療や除染、放射線の影響評価など、通常の災害医療とは異なる専門的な役割を担っていて、放射線災害に対応できるBCP策定が求められています。

指定された病院は、放射線防護の知識を持つ医療スタッフの常駐や、放射線測定機器、防護設備、専用診療区域の整備が必要です。さらに、平時から訓練や研修を重ねることや、関係機関との連携も重要な要件となっています。

全国の災害拠点病院の一覧や指定状況

全国の災害拠点病院の一覧や指定状況は、厚生労働省や各自治体の公開資料で確認することが可能です。2025年4月時点では、全国で783の病院が災害拠点病院として指定されており、その内訳は、基幹災害拠点病院が63、地域災害拠点病院が720です。(※2)

都道府県別にみると、最も多く災害拠点病院が指定されているのは東京都で、基幹災害拠点病院を含め84病院が指定されています。一方で、隣接する神奈川県の基幹災害拠点病院は0ですが、地域災害拠点病院を35病院指定しています。神奈川県は二次医療圏を9区域に設定しており、特に人口の多い横浜市は1つの二次医療圏内として区分され、その中で13病院を地域災害拠点病院に指定することで、二次医療圏内における包括的な災害医療体制を整備しています。

(※2)厚生労働省「災害拠点病院一覧(令和7年4月1日時点)」

災害拠点病院をはじめとした医療機関では、南海トラフ地震や津波への対策として、災害拠点病院および救命救急センターなどで建物の耐震化や浸水対策や津波対策を取り入れたBCP策定を推進しています。