防災基本計画とは、内閣総理大臣を会長とする中央防災会議が、災害対策基本法に基づいて政府の防災対策に関する基本的な計画を定めるものです。国・公共機関・地方公共団体・事業者・住民それぞれの役割を明らかにしながら、災害に対処する能力の増強を図ることを目的としています。本稿では、防災基本計画の主な内容と、企業においての活用ポイントを解説します。

防災基本計画策定の背景

防災基本計画は、1961年に制定された災害対策基本法に基づいて、内閣総理大臣を会長とする中央防災会議が策定するもので、初版は1963年に策定されました。防災体制の確立、防災事業の促進、災害復興などについて基本的な方針が示されており、日本の防災計画の根幹ともいえるものです。この計画に基づいて、指定行政機関(中央省庁)および指定公共機関(独立行政法人、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会など)は「防災業務計画」を、都道府県・市町村は「地域防災計画」を作成しています。

災害対策基本法制定の契機となったのは、1959年に発生した伊勢湾台風です。紀伊半島の南端・潮岬に上陸した台風が、高潮で愛知県・三重県の伊勢湾沿岸を中心に大災害をもたらしました。伊勢湾とその付近が水害に弱い土地であったことのほか、防災対策が十分にできていなかったこと、停電により避難情報が行き渡らなかったことで被害が大きくなったとされています。

このことを受け、伊勢湾台風発生から2年後となる1961年に、災害の未然防止・被害拡大防止・復旧を目的とした災害対策基本法が制定され、より具体的な防災対策や、国・公共機関・地方公共団体・事業者・住民の役割を定める防災基本計画が定められました。その後適宜修正が行われ、現時点の最新版は2025年7月に発行されています(2025年9月現在)。

防災基本計画の構成

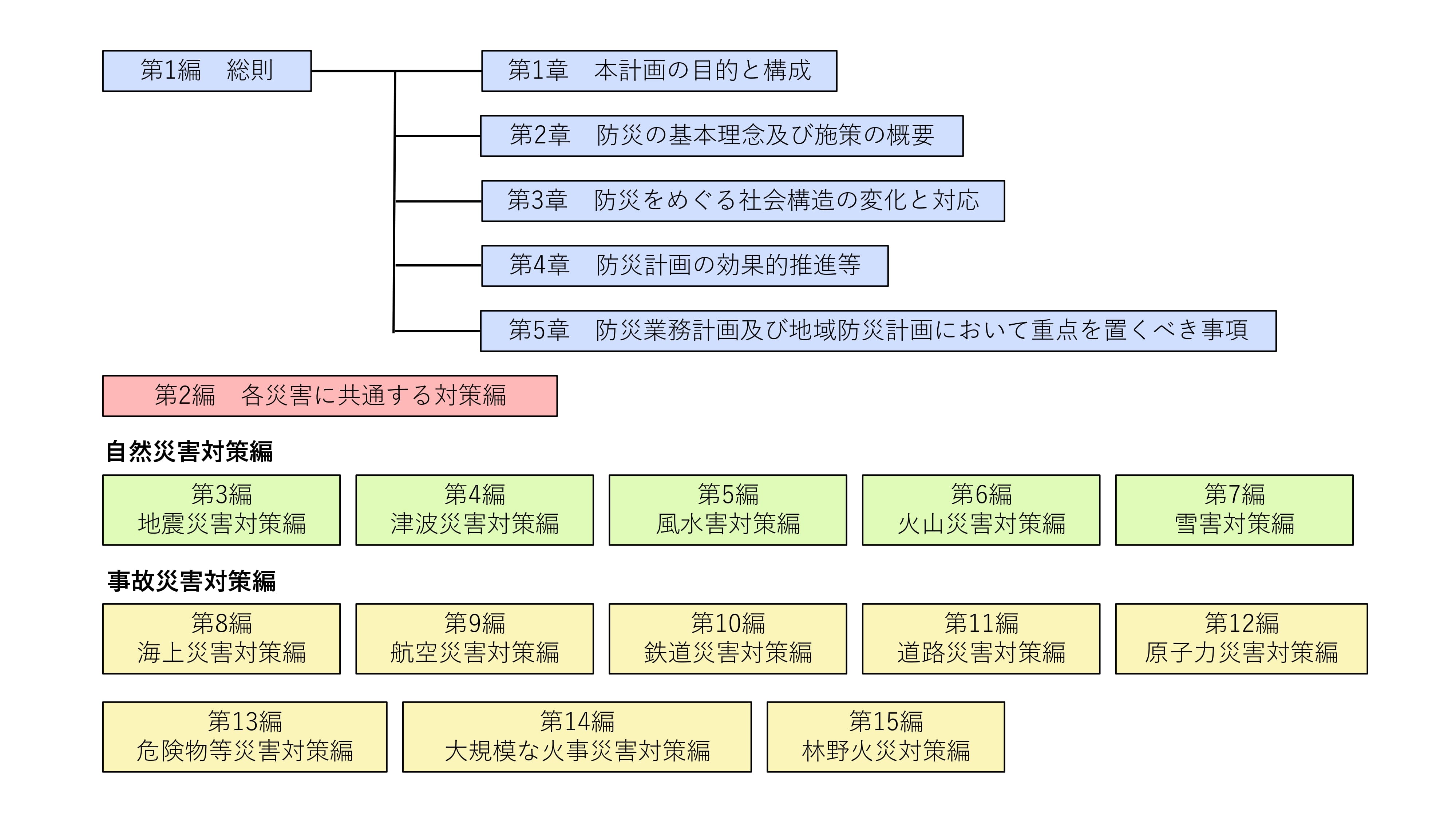

防災基本計画は、全15編から成ります(2025年9月現在)。第1編の総則に続いて、第2編では各災害で共通する事項が記され、それ以降は第3編~第7編で自然災害について、第8編~第15編で事故災害についての施策が示されています。全体の構成と各災害の種類は、下図の通りです。

防災基本計画の構成

防災基本計画の主な内容

第1編の総則では、防災基本計画の目的や基本理念などが示されています。

多様化する災害に対して防災対策の充実・強化を図るとともに、被害を最小限にするため、国・公共機関・地方公共団体・事業者・住民それぞれの役割を明らかにし、災害に対処する能力を高めることが防災基本計画の目的です。災害の発生を完全に防ぐことは不可能であるため、被害を最小限に抑えるという「減災」の考え方を基本理念とし、それぞれの災害時における対策を定めています。

そして、「防災業務計画」と「地域防災計画」の基盤になるものとして、各計画で重点を置くべき事項についても言及しています。2011年の東日本大震災の教訓を受け、かつ、南海トラフ地震などこれから発生し得る大規模災害へ備えるため、以下の8点に重点を置くよう定めています。

- 大規模広域災害への即応力の強化に関する事項

- 被災地への物資の円滑な供給に関する事項

- 住民の円滑かつ安全な避難に関する事項

- 被災者の避難生活や生活再建に対するきめ細やかな支援に関する事項

- 事業者や住民等との連携に関する事項

- 大規模災害からの円滑かつ迅速な復興

- 津波災害対策の充実に関する事項

- 原子力災害対策の充実に関する事項

また、近年の人口の偏在、高齢化、デジタル化、グローバル化といった社会構造の変化にも配慮することを求めています。具体的には下記のような対応を図ること、とされています。

人口偏在

- 災害に強い都市構造の形成

- 防災に配慮した土地利用への誘導

- 高層ビルなどの安全確保

高齢化

- 福祉的支援の充実

- 社会福祉施設、医療施設などを災害の危険性

- 避難行動要支援者の所在把握

デジタル化

- 情報通信ネットワーク・交通ネットワークに関わる施設の耐震化

- 災害対応業務のデジタル化を促進

グローバル化

- 在日外国人、訪日外国人それぞれの異なるニーズに応じた情報伝達

- 海外から日本に対する支援への対応

- 海外に向けた適切な情報提供

第2編からの各災害対策は、災害時における対応を時間の経過に沿って「災害予防・事前準備」、「災害応急対策」、「災害復旧・復興」の3段階に分け、実際の動き方に即して説明されています。

例えば、「災害予防」では、災害に強い国・まちをつくるための考え方や、国民の防災活動の促進のために行うべきことなどについての記載があります。「災害応急対応」では災害発生直後の活動体制や、医療、交通、物資調達、保健衛生といった分野ごとの活動について、「災害復旧・復興」では現状復旧・復興の進め方や、被災者の生活再建、被災中小企業および経済復興支援について解説しています。

修正の歴史

防災基本計画は、策定されてからしばらくは、1971年になされた一部改正を最後に、約24年間改正が行われていませんでした。しかし、1995年の阪神・淡路大震災での甚大な被害を受け、全面修正が行われることとなりました。それ以降は、災害の教訓や防災対策の進展を考慮して、また、災害対策基本法の改正に伴って、適宜内容の修正を実施しています。

過去にあった大きな修正の例は、以下の通りです。

1995年(平成7年) 阪神・淡路大震災

阪神・淡路大震災後の1995年7月、震災での経験を踏まえ全面的な改正が行われました。主な変更点は(1)「震災対策」、「風水害対策」など災害の種類ごとに体系を構成、(2)「予防」、「応急対策」「復旧・復興」と対応の時間的順序に沿って各編を構成(3)誰が何をすべきか、内容をより具体化、(4)国、地方公共団体だけでなく国民の防災活動も明記、(5)社会構造の変化を踏まえた対応、の5点です。この修正に伴い、各都道府県の「地域防災計画」も大幅に見直しがされました。

2011年(平成23年) 東日本大震災

東日本大震災後には「津波災害対策編」が追加されました。これまで津波対策は、震災対策の特記事項という位置付けでしたが、東日本大震災時の甚大な津波被害を踏まえ、(1)あらゆる可能性を考慮した最大クラスの津波想定の実施、(2)二つのレベルの津波の想定とそれぞれの対策、(3)津波に強いまちづくり(避難場所・避難ビル等の計画的整備)、(4)津波警報等の伝達及び避難体制確保、などの内容が追加されました。

2024年(令和6年) 能登半島地震

能登半島地震の後にも修正がなされました。こちらは大規模な改訂ではありませんでしたが、「福祉的支援」の必要性が明記されました。高齢者をはじめとした要配慮者が多く被災したことを受け、市町村(都道府県)に対して、避難所開設時からのパーティション、段ボールベッドの設置や、能登半島地震で有効だった「トイレトレーラー」の配置を求めています。また、液状化により道路が寸断されたことから、地盤情報の収集・公表のほか、車両や資機材の小型化・軽量化を推進することなどが新たに記されました。

2025年(令和7年)関連法令などの改正を踏まえて

直近で行われたのは、関連する法令などの改正を踏まえた2025年(令和7年)7月の修正です。災害対策基本法の改正に伴い、国による災害対応の強化や被災者支援の充実、復旧・復興の迅速化が明記されました。また、同年3月に発生した岩手県大船渡市での林野火災を踏まえ、第15編の林野火災編の内容が拡充されました。具体的には「林野火災に対する警戒の強化」に関する節が新たに設けられ、広報・啓発等を通じた林野火災の予防の強化、地上・空中消火の連携による消火活動、車両・資機材の整備などを定めています。

さらに、2024年の能登半島地震を踏まえた修正内容も追加されました。主な点としては、避難生活における生活環境の確保など被災者支援の充実、保健医療福祉支援の体制・連携の強化、官民連携や人材育成の推進、消防防災力の充実強化、インフラ・ライフラインの復旧迅速化と代替性の確保、被災地における学びの確保、防災DX加速です。

企業においての位置づけ

防災基本計画は、防災の基本施策として企業防災にも言及しています。災害時に企業が果たすべき役割として、生命の安全確保、二次災害の防止、事業の継続、地域貢献・地域との共生を挙げており、各企業での事業継続計画(BCP)と事業継続マネジメント(BCM)の必要性を示しています。

具体的には、防災体制の整備、防災訓練の実施、事業所の耐震化・耐浪化、保有するシステムやデータのバックアップ、取引先とのサプライチェーン確保などの継続的実施に努めるよう求めています。

防災基本計画でも示されているように、発生し得る災害の種類、被害の大きさは多岐にわたります。こうした災害や事故の多様化・複雑化に伴い、BCPも都度見直しをすることが欠かせません。

また、災害による被害を軽減するためには、自助・共助・公助が必要であり、国だけでなく個人や家庭、地域、企業など様々な主体が連携して取り組むよう記しています。災害発生時に迅速な連携を取れるよう、平時のうちから体制やルールを整えておく必要があります。

企業は、防災基本計画に記されている災害対策を参考にあらゆるリスクを考慮し、自社に合ったBCPを策定・運用し、継続的に改善していくことが望ましいでしょう。