「浸水」と「冠水」は、外水氾濫や内水氾濫によって引き起こされる水害の状況を示す言葉です。似たような言葉ですが、発生する場所や影響範囲に明確な違いがあります。本稿では、浸水と冠水の違いや発生メカニズムと4つの要因、浸水害に備えるための情報活用について解説します。

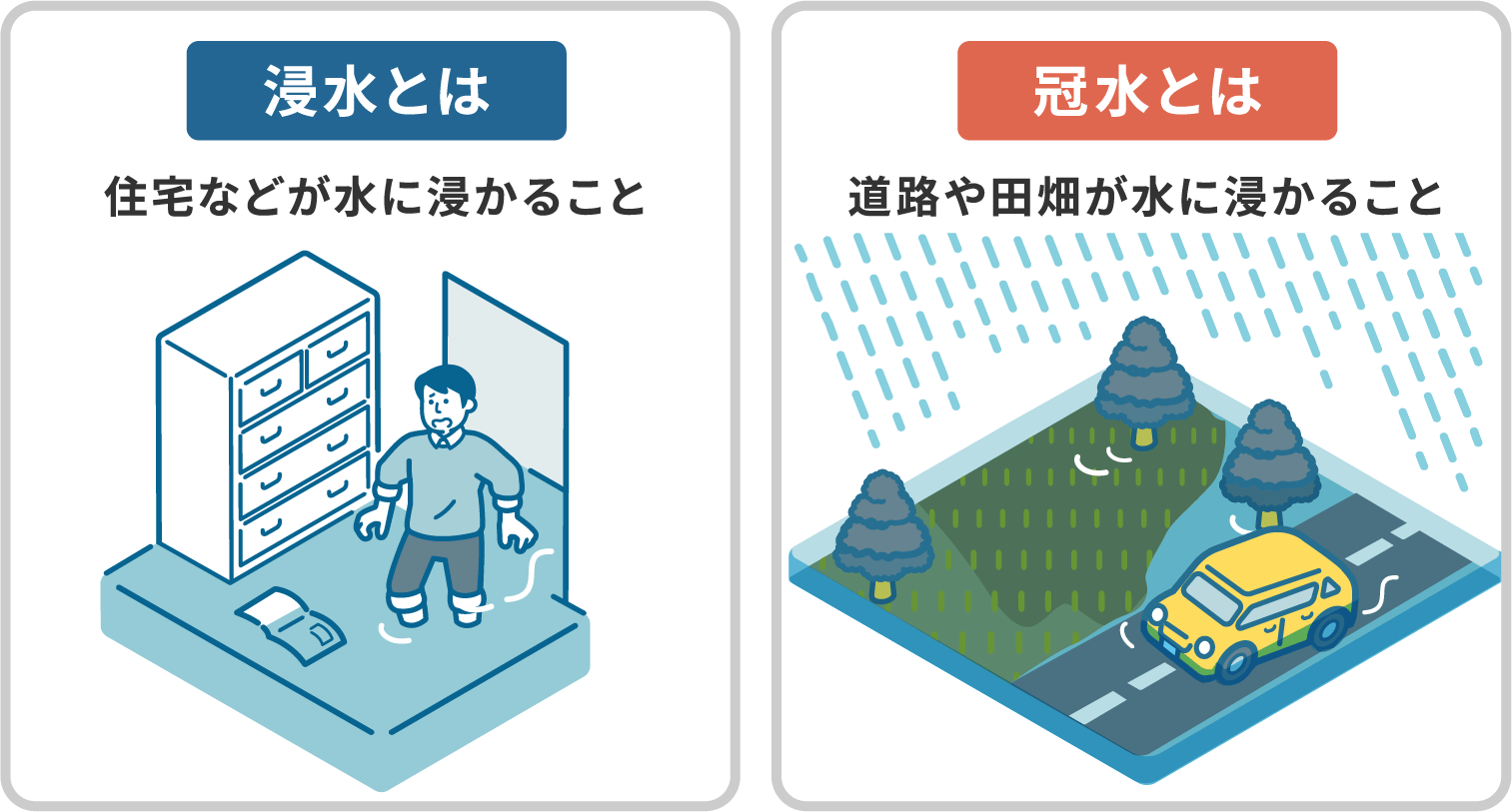

「浸水」と「冠水」の基本的な違い

「浸水」は、商業施設や住宅といった建物の内部や車両の内部に水が入り込む状態を指します。一方、本来水に覆われていない道路や田畑など屋外の地表が水で覆われる状態を「冠水」と呼びます。「浸水」には、家屋の浸水の程度を表す「床下浸水」と「床上浸水」があり、国土交通省は宅地から50cm以上水に浸かっている状態を床上浸水、それ未満を床下浸水と定義しています。

浸水と冠水が発生するメカニズム

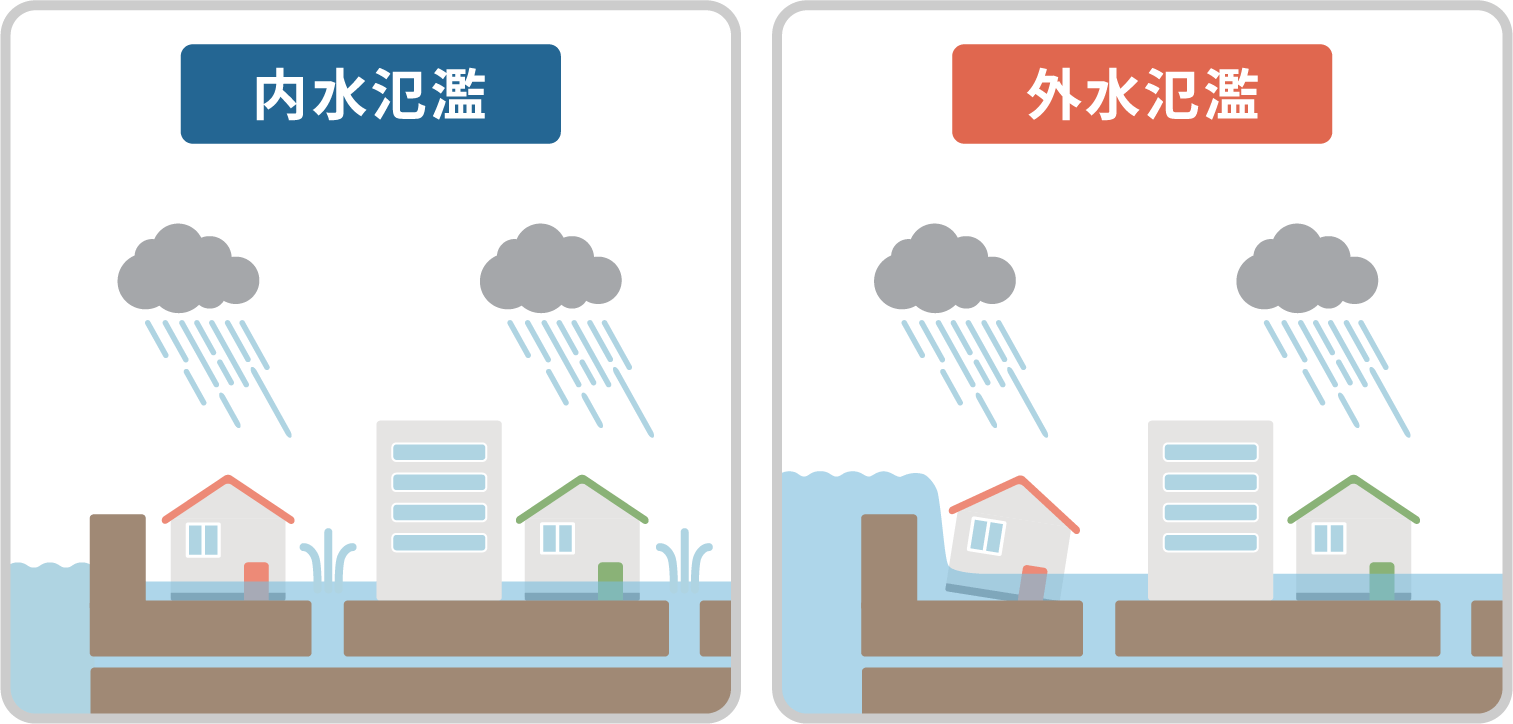

浸水と冠水は、「外水氾濫」や「内水氾濫」により発生します。

外水氾濫(がいすいはんらん)とは

外水氾濫とは、河川から市街地に水が流れ込み溢れることです。堤防を境に河川が市街地の外側にあることから、外水氾濫と呼びます。台風や集中豪雨などによる大雨や高潮などで河川の水位が高くなると、河川内の水が堤防から溢れ出るほか、堤防の決壊により、市街地に水が流れ込みます。その結果、道路や田畑などが冠水し、流れ込む水の量が多くなると車や家屋が浸水します。外水氾濫は、内水氾濫よりも被害の範囲が広く、家屋だけでなく、人命にも大きな被害が発生します。

内水氾濫(ないすいはんらん)とは

内水氾濫とは、用水路や下水道などで処理仕切れない大量の水が市街地内に溢れることです。短時間で大量の雨水などが排水施設に流れ込み、排水施設の処理能力を超えてしまうと下水道やマンホールなどから市街地内に雨水が溢れ出ます。内水氾濫は都市部や低地で発生しやすい傾向があり、近年、都市型水害としてリスクが高まっています。国土交通省の2014年から2023年にかけた水害統計では、住宅家屋の浸水被害のうち7割が内水氾濫によるものでした。

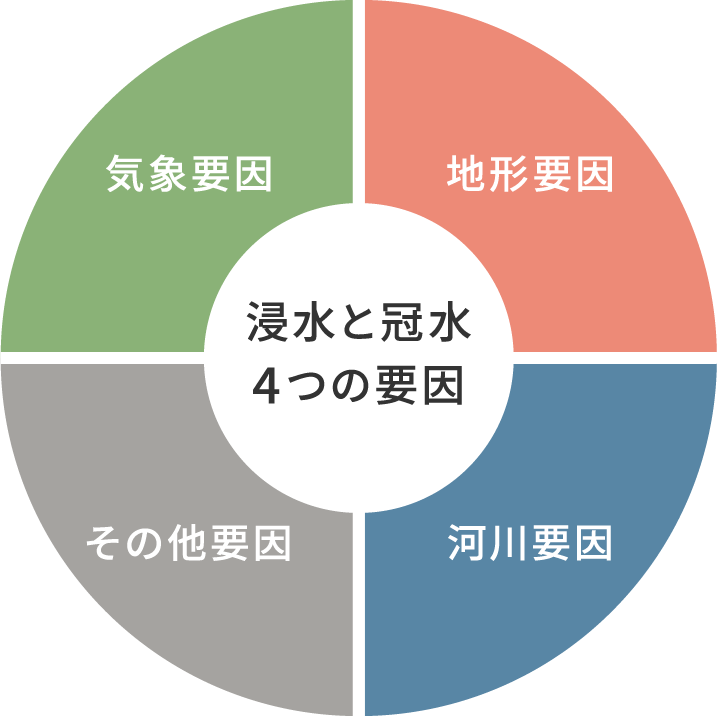

浸水と冠水を引き起こす4つの要因

浸水と冠水は、外水氾濫や内水氾濫により発生しますが、それらを引き起こす主な要因は、大きく分けて4つに分類されます。

(1)気象要因

台風や線状降水帯の発生による非常に激しい雨や記録的短時間大雨情報が発表されるほどの猛烈な雨により、雨水の急激な増加によって排水機能不全が生じ、外水氾濫や内水氾濫によって浸水・冠水を引き起こします。

気象庁によると、大雨の年間発生回数は増加傾向にあり、1時間の降水量が80ミリ以上の大雨の年間発生回数は、50年前と比べておよそ1.7倍に増えています。国土交通省は、台風の大型化や集中豪雨などの気候変動によって、年々、水害のリスクが高まっていると指摘しています。

(2)地形要因

上流の傾斜が急な地域では、降雨が地中に浸透する前に地表を流れ、短時間で大量の水が下流に集中します。これにより、周辺に比べて低い土地や水はけの悪い後背湿地では急激な水位の上昇が起こりやすくなります。特に雨水を調整して下流に流す雨水幹線や都市下水路の下流部に位置する土地などは、地形的に水が集まりやすく滞留しやすいため、排水が間に合わず、浸水・冠水のリスクが高まります。地形が持つ自然な傾斜や標高差が要因となることがあります。

(3)河川要因

市街地では雨水が地上に溢れないようにするために、集まった雨水をポンプで汲み上げて河川や海へ排水するポンプ場があります。しかし、ポンプ場での排水量は河川の水位に応じて定められているため、長時間の降雨などで河川の水位が上昇すると、ポンプ場や調整池などで排水、貯留できる水量を超えてしまい、浸水・冠水が発生します。

(4)その他の要因

都市部では、地面が舗装されているため雨水が浸透せず、下水道や水路に集中して流れ込みます。このため、一度に大量の雨が降ると、下水道や排水管に負荷がかかり、処理が追いつかずにあふれだすリスクがあります。そのため、都市の下水道施設の整備など浸水対策が喫緊の課題となっています。

また、雨水を排水するための雨水桝などにゴミなどが溜まっていると、本来排水される雨水が十分に排水処理を行うことができず、浸水の原因となります。

浸水害に備えるための情報活用とは

浸水害に備えるためには、日頃から自宅や勤務先周辺の浸水や冠水のリスクを確認し、具体的な被害を想定することが重要です。大雨が予想される場合は、各自治体や国土交通省の川の防災情報や気象庁の気象防災速報など、最新の情報を積極的に活用しましょう。

ハザードマップと浸水キキクルの活用

災害時の被害を最小限に抑えるには、事前に地域のリスクを把握しておくことが欠かせません。

ハザードマップは、地図上で、洪水・土砂災害・高潮・津波のリスクや道路防災情報が視覚的に把握できるツールであり、地域ごとの浸水の深さや範囲、被災想定区域や指定緊急避難場所などの情報を確認することが可能です。

これにより、自宅や勤務先周辺にどのような災害リスクがあるのかを具体的に理解でき、災害発生時の行動計画や避難ルートの検討に役立ちます。(詳しくは、ハザードマップのページでご確認ください。)

一方、浸水キキクル(大雨警報[浸水害]の危険度分布)は、雨に特化した被害想定を把握できます。大雨が降った際、降雨量ではなく地表での溜まりやすさを示した表面雨量指数を用いて、浸水害発生の危険度の高まりを確認できる危険度分布です。10分毎に更新され、降雨が強くなってきた際や大雨警報などが発表された際に、実際にどの場所で警報・注意報の基準に到達すると予想されているのかが把握できます。地図上に5段階の色分け(危険度が高い順に黒、紫、赤、黄、白)で示され、危険度を一目で確認し、防災判断に役立てることができます。

警戒レベル相当の情報とレベルに応じた避難行動を

警戒レベルは、市区町村が発令する避難情報などを住民にわかりやすく伝え、適切なタイミングで避難行動を促すために設けられた5段階の区分です。市区町村か発令する避難情報には、警戒レベル3(高齢者等避難)、レベル4(避難指示)、レベル5(緊急安全確保)があります。

また、気象庁が防災への心構えや避難準備を促す目的で発表する情報として、警戒レベル1「早期注意情報(警報級の可能性)」や、警戒レベル2「大雨・洪水注意報」などがあります。

さらに、気象庁や国土交通省などが発表する防災気象情報の中には、「警戒レベル相当情報」と呼ばれる、警戒レベルと同等の警戒段階に相当する情報があります。また、「大雪警報」や「記録的短時間大雨情報」など警戒レベルとして分類されないものの、注意が必要な防災気象情報もあわせて確認する必要があります。(詳しくは、警戒レベルのページでご確認ください。)

これらの情報は、市区町村からの避難情報の発令前に避難を検討するうえでの判断材料となり、早めの避難行動につながります。

近年では、気候変動により、降雨強度がさらに高まることが懸念されています。気象庁のデータによると、2020年までの10年間で、水害・土砂災害が発生した市町村数は、全市町村数1,741のうち1,700市町村にものぼっています。さらに、浸水・冠水を含む水害の被害額は、2014年から2023年の10年間で増加傾向にあります。水害は日本全国の住民にとって他人事でないことがわかります。

国土交通省も、こうした状況を踏まえ、行政の取り組みだけでなく、企業・団体・個人を含む社会全体が連携して、災害リスクに備えて主体的な行動を促していくことが重要だと呼びかけています。防災気象情報を有効に活用し、適切な避難行動をとることで、被害の拡大を防ぐことができます。