昨今、前線停滞による長雨、ゲリラ豪雨、台風などが原因の風水害による被害がこれまでより甚大化しており、その原因の一つが短時間における大量の降雨といわれています。

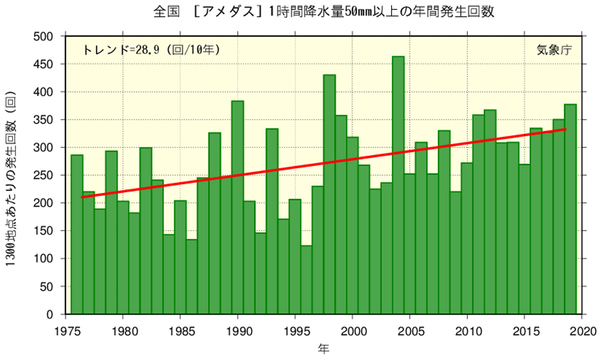

気象庁の観測データによると、最近10年間(2015~2024年)の全国における1時間当たりの降水量が50mm以上の降雨の年間発生回数は、1976~1985年の10年間に比べ1.5倍に増加しています。一般的に都市の排水能力は50mmを想定して設計されているため、50mm以上というと、道路が冠水し、家屋の浸水が起こるレベルの大雨を示します。

近年の事例

さらに河川においては水位が急上昇し、氾濫が起こる可能性が高くなります。2019年の台風19号(令和元年東日本台風)では、氾濫が想定された洪水予報河川(※1)や水位周知河川(※2)ではない中小河川も多く氾濫し、被害が拡大しました。また、令和元年の台風21号では、想定以上の降水量により、浸水エリアがハザードマップを超えた例がありました。このように、近年では短時間に大量の雨が降ることにより、想定外の事象を引き起こすケースが増えています。

(※1)洪水予報河川:流域面積が大きい河川で、洪水により国民経済上重大または相当な損害を生じる恐れがある河川

(※2)水位周知河川:洪水予報河川以外の河川のうち、洪水により国民経済上重大または相当な損害を生じる恐れがある河川で、避難判断水位(特別警戒水位)を定めて、この水位に到達した旨の情報を出す河川

記録的短時間大雨情報とは

記録的短時間大雨情報は、「短時間にかつてない程の猛烈な雨(数年に一度程度しか発生しないような短時間の大雨)が降っている」状況を指し、危険エリアに居住している住民の避難を促すことを目的に使用します。住民に避難を促す基準として避難指示などがありますが、自治体がこれらを設定する際に参考とする情報の一つです。

記録的短時間大雨情報は、各地域の気象台が発表します。具体的には、気象庁による大雨警報発表中に、気象台は土砂災害や浸水害、中小河川の洪水害の発生につながるような猛烈な雨が降っている観測点名や市町村などを公にし、自治体や住民に知らせます。

では、どれくらいの雨が降ると、記録的短時間大雨情報となるのでしょうか。その基準は、1時間雨量歴代1位または2位の記録を参考に、概ね府県予報区ごとに異なりますが、少ないところで80mm、多いところで120mmです。この雨量基準を満たし、かつ、キキクル(危険度分布)の「危険」が出現している場合に発表されます。

「大雨警報」「大雨特別警報」「顕著な大雨に関する気象情報」との違い

記録的短時間大雨情報は「大雨警報」とはどう違うのでしょうか。その違いは、記録的短時間大雨情報が導入されたきっかけを考えるとわかります。記録的短時間大雨情報は、299人が犠牲になった「昭和57年7月豪雨」(長崎大水害)で、従来の大雨警報・注意報では危機感を伝える上で不十分だったという反省から設置されました。数年に一度という記録的な短時間の大雨を観測した場合に、地域を絞りピンポイントで雨量を発表することで住民に対して確実に警戒を呼びかけることに意味があります。一方、「大雨警報」は地方気象台などが、一定の基準をもとに発表します。そのため、大雨警報が発令されている中で、その地域にとって危険な土砂災害、浸水害、洪水害の発生につながるような稀にみる雨量を観測した場合は、記録的短時間大雨情報が発表されます。

それでは、「大雨特別警報」はどうでしょうか。大雨特別警報は、避難指示に相当する気象状況の次元をはるかに超えるような現象に対して発表します。つまり、記録的短時間大雨情報が発表される数年に一度どころか、数十年に一度の降雨量となる大雨が予想され、最悪に深刻な状況を示しています。もはや何らかの災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況といえるのです(詳細についてはリスク管理Naviの用語集「特別警報」をご参照ください)。

このほか、「顕著な大雨に関する気象情報」という情報もあります。線状の降水帯により非常に激しい雨が同じ場所で実際に降り続いている状況において一定の基準を満たした場合に発表されます。線状降水帯による大雨で、災害発生の危険度が急激に高まっている状況を伝えることが目的です。この情報は「大雨警報」「大雨特別警報」といった警戒レベル相当情報を補足する解説情報になります。

防災気象情報の見直し

さて、ここまで大雨に対して警戒を呼びかける情報について、解説をしてきました。しかしながら、これら気象台の発表内容では、情報の受け手に意味や使い方が理解されていない、危機感を十分に伝えきれていないといった課題があり、「情報の数が多すぎる」「名称がわかりにくい」という指摘もありました。また、使用している用語の中に似た言葉が存在し同時に使われることがあるため、受け手の混乱を招くという声もあります。

こうした問題に対して、防災気象情報に関する検討会が、記録的短時間大雨情報などを含めた防災気象情報の名称の見直しを進めています。なお、防災気象情報に関する検討会とは、気象庁と水管理・国土保全局が事務局を務める会議で、防災に関する気象情報の提供方法やその改善策を議論するための場です。

令和7年4月に気象庁と水管理・国土保全局から発表された資料では、気象情報を「気象防災速報」と「気象解説情報」の2種類にわけ、「気象防災速報」は災害発生の警戒感を伝え、速やかな防災対応や行動を後押しする情報、「気象解説情報」は現在の気象情報と今後の見込みを伝え、今後の防災対応の検討を後押しする情報として発表されることが明記されました。例えば、台風の実況及び予測について解説する際には、「気象解説情報(台風第◯号)」という名称を使用します。また、従来の「顕著な大雨に関する気象情報」は「気象防災速報(線状降水帯発生)」に、従来の「記録的短時間大雨情報」は「気象防災速報(記録的短時間大雨)」に変更されます(詳細はリスク管理Naviの用語集「気象防災速報/気象解説情報」をご覧ください)。

なお、防災気象情報に関する検討会で見直された新しい防災気象情報の運用は2026年出水期から運用される予定です。

防災気象情報を活用するために

災害時は様々な防災情報、用語が飛び交い、いったい何を判断基準とすればよいのかがわからなくなることもあります。記録的短時間大雨情報が発表された場合でも、自治体や住民は、どこで災害発生の危険度が高まっているかを「警報の危険度分布(土砂災害、浸水害、洪水害)」で自ら確認し、判断する必要があります。情報には、ピンポイントで自分に直接関係しそうなもの、そうではなく広く注意喚起されているものといった強弱があることを知っておきましょう。

特に避難については、つい正常性バイアス(リスク管理Navi「災害時における正常性バイアス」参照)が働き、後回しにしがちです。避難を行わず人的被害が甚大化したというケースは後を絶たず、過去の災害でも常に問題となっています。平成最悪の水害といわれる「平成30年7月豪雨」でも避難をした住民が少なかったという反省から、住民にとって、わかりやすいよう避難指示などに関するガイドラインの警戒レベルが見直されました。

今回の名称の見直しも含め、わが国では災害の度に避難に関するガイドを見直しています。しかし情報は、受け手が何のために発表されているものなのかを理解していなければ、ただの雑音としてすり抜けていきます。情報を有効活用するためにも、まずは、自宅もしくは職場周辺のハザードマップを確認し、土砂災害や、洪水、浸水が起きるかどうかなど最低限の危険エリアはあらかじめ把握しておくのがよいでしょう。その上で、気象庁や自治体から発表される情報が自分の今いるエリアにとってどのような意味を持つのかを理解することが、命を守る行動につながります。なお、気象庁では、大雨による災害発生の危険度の高まりをホームページの地図上で確認できる「危険度分布」(愛称:キキクル)を提供し、活用を呼びかけています。

ただし、やみくもに避難をするのがよいともいえません。記録的短時間大雨情報が発表された場合、すでに屋外は猛烈な雨となっていることも想定されます。あらかじめ決めておいた避難場所まで移動することがかえって命に危険を及ぼすと判断される場合には、近隣のより安全な場所や建物へ移動する、それも危険な場合は、少しでも命が助かる可能性が高い行動として、屋内の中でも土砂災害・浸水害・洪水害が及ぶ危険性が小さい上層階・部屋などに垂直避難するなどの行動を取ることが重要であるとされています。警報などの情報は得るだけでなく、それをもとに、臨機応変に対応できるようにあらかじめ準備しておくことが重要なのです。

気象庁気象研究所などの研究グループは、地球温暖化によって台風の移動速度が遅くなるという研究成果を発表し(リスクマネジメント速報「『地球温暖化によって台風の移動速度遅く』論文発表 気象庁気象研究所」参照)、将来的に、台風が日本列島に及ぼす影響は増加するといわれています。温暖化により強雨が増えるというレポートもあり、今後も記録的短時間大雨情報が発表される機会が増えることは確実でしょう。情報に慣れて見過ごすのではなく、その情報が発表された背景や想定される影響を理解し、活用することに慣れていきたいものです。