避難勧告/避難指示/高齢者等避難/緊急安全確保

| 執筆者: | シニアコンサルタント 辻井 伸夫 |

| 改訂者: | ニュートン・コンサルティング 編集部 |

避難勧告や避難指示、高齢者等避難、緊急安全確保など、避難に関する用語の違いを正しく理解し、各避難情報の発令に適した避難行動をとることが重要です。本稿では、水害や土砂災害、高潮、大津波などの自然災害が発生したとき、あるいは発生のおそれがあるときに市町村長から発令される避難用語について、詳しく解説します。

避難勧告は廃止、「避難指示」に一本化

災害対策基本法では災害が発生し、または発生するおそれがある場合に、生命の保護や被害の拡大を防止することを目的として、避難のための立ち退きを指示することができると規定されています。

その指示の一つであった「避難勧告」は、安全な場所への立ち退きを求め、早めの避難を促すものとして使われてきましたが、2021年の災害対策基本法改正によって廃止となり「避難指示」に一本化されることになりました。

この法改正には、令和元年台風19号(令和元年東日本台風)によって、同時多発的かつ広範囲に甚大な被害が及んだとともに、強い台風・豪雨が発生した状況においても避難をしなかった、あるいは避難が遅れたことによる被災が多かったことが背景にあります。また、避難情報などを5段階の警戒レベルに整理する従来の運用では、警戒レベル4の中に「避難勧告」と「避難指示(緊急)」の両方が存在しており、災害発生時にとるべき避難行動が直感的にわかりにくいという課題もありました。

こうした理由から、避難のタイミングを明確にするため「避難勧告」は「避難指示」に一本化され、改正後の避難情報では、従来の警戒レベル4の段階で「避難指示」が発令される形となっています。

また、よく聞く言葉に「避難命令」というものがありますが、日本には法律上このような制度はなく、災害発生時に「避難命令」が出されることはありません。

「避難指示」とは

「避難指示」とは、災害が発生する可能性が高い状況において、必要な地域の必要な住民に対し、市町村長から発令されるものです。この時点で避難することで、災害が発生する前に指定緊急避難場所への立ち退き避難を完了することが期待できるとされています。

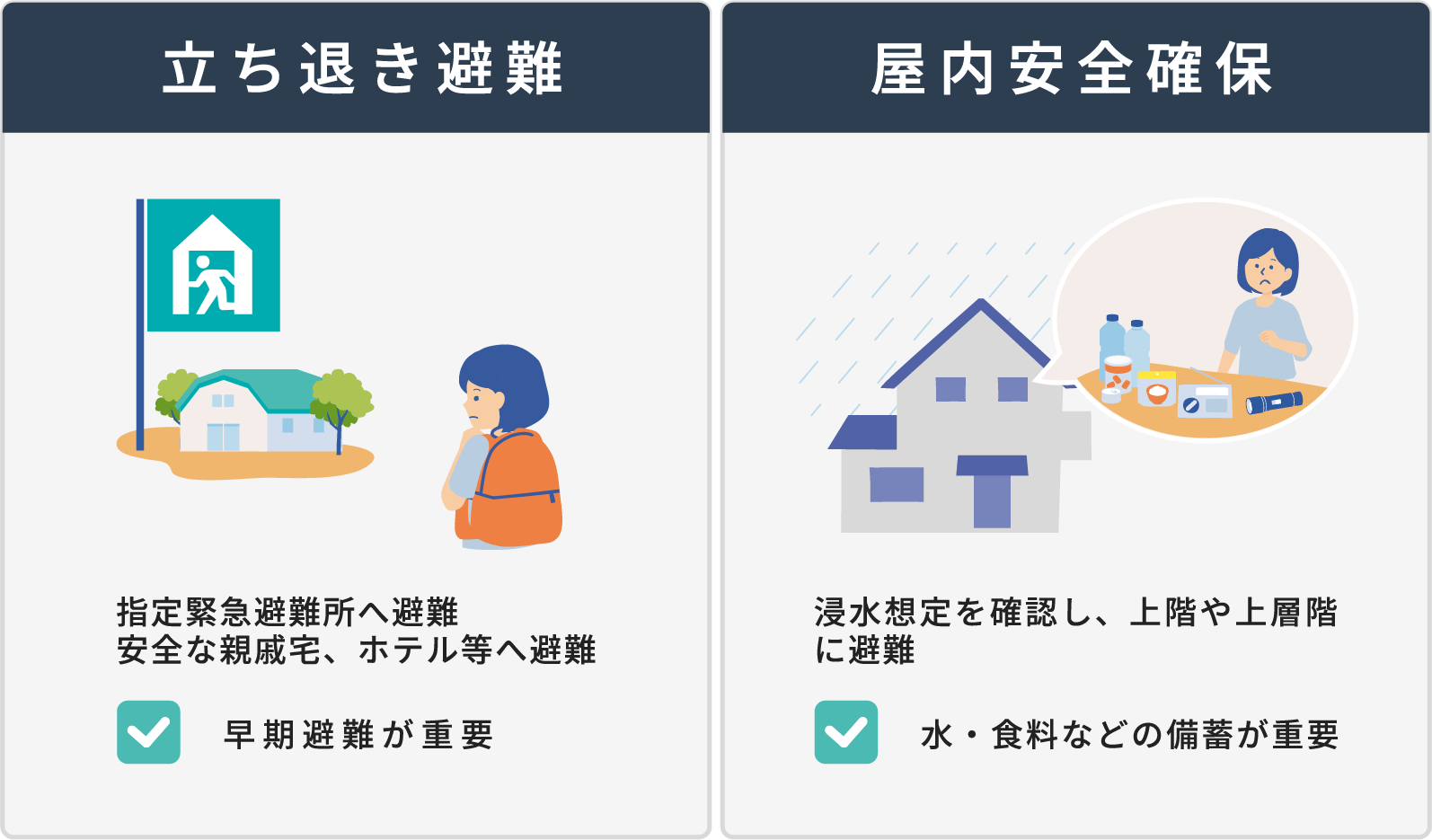

この指示が発令された際にとるべき行動は「危険な場所からの全員避難」です。立ち退き避難が基本とされていますが、洪水などの場合は、屋内で安全が確保できるかどうかをハザードマップなどで確認のうえで、居住者が自らの判断で「屋内安全確保」の選択をすることも可能となっています。

2021年の災害対策基本法改正前は、例えば洪水の場合、居住地の地形や住宅構造にかかわらず、災害リスクのある地域の全員に避難を指示するように定められていました。しかし、改正後必要な居住者にのみ指示を出せるようになり、マンションやビルの居住者は、上層階に移動する/上層階に留まるなどの選択をすることができ、必ずしも立ち退き避難をする必要がなくなりました。

実際の運用では、指示を出す市町村長が個々の事情を加味することは難しいため、従来と同様、対象の地域にまとめて避難指示を発令し、居住者が自身の確認・判断で屋内安全確保も検討するという形が基本となります。なお、土砂災害と津波に関しては、外力により建物が倒壊する恐れがあるため、立ち退き避難が原則です。

「高齢者等避難」とは

「高齢者等避難」は、災害対策基本法第56条第2項を根拠としており、市町村長が、避難に時間を要する高齢者などの要配慮者が円滑・安全に避難できるよう、早めの避難行動を促すものです。ここでいう「高齢者等」とは、避難に時間を要する、または自力での避難が困難な在宅/施設を利用する高齢者や障がいのある人、およびその避難を支援する人のことを指します。

2021年の災害対策基本法改正以前は「避難準備・高齢者等避難開始」という名称で運用されていました。現在の「高齢者等避難」という名称は、2016年の台風10号による水害で岩手県岩泉町のグループホームが被災し、入所者9名が全員亡くなるなど高齢者の被災が相次いだため、「避難準備」という名称では適切な避難行動がとられないという反省の下に決められたものです。

とるべき行動としては、「危険な場所から高齢者等は避難」であり、先述の「高齢者等」に該当する人は立ち退き避難もしくは屋内安全確保をすることとされています。また、高齢者等以外の人も、出勤や外出を控えるなど普段の行動を見合わせたり、避難準備をしたり、自主的な避難を検討し始めるタイミングでもあります。

特に、各市町村の地域防災計画で定められている社会福祉施設、学校、医療施設などの所有者・管理者は、施設利用者全員が安全に避難できるよう「高齢者等避難」の段階で早い避難支援を行うことが基本です。

なお、「高齢者等避難」は厳密には「指示」ではありません。高齢者等が避難する際の負担を考慮して、比較的早めに発令されるものであるため、発令頻度も高く、発令されたものの実際に災害が発生しないという“空振り”状態になるケースも多いと考えられます。そのため、拘束力の強い「指示」として発令することが必ずしも適切ではないという点から、行動を促すものとして運用されています。

明確な指示ではないものの、「高齢者等避難」では、個々の状況や住んでいる地域の特徴を考慮したうえで、早めの避難行動をとることが重要です。

「緊急安全確保」とは

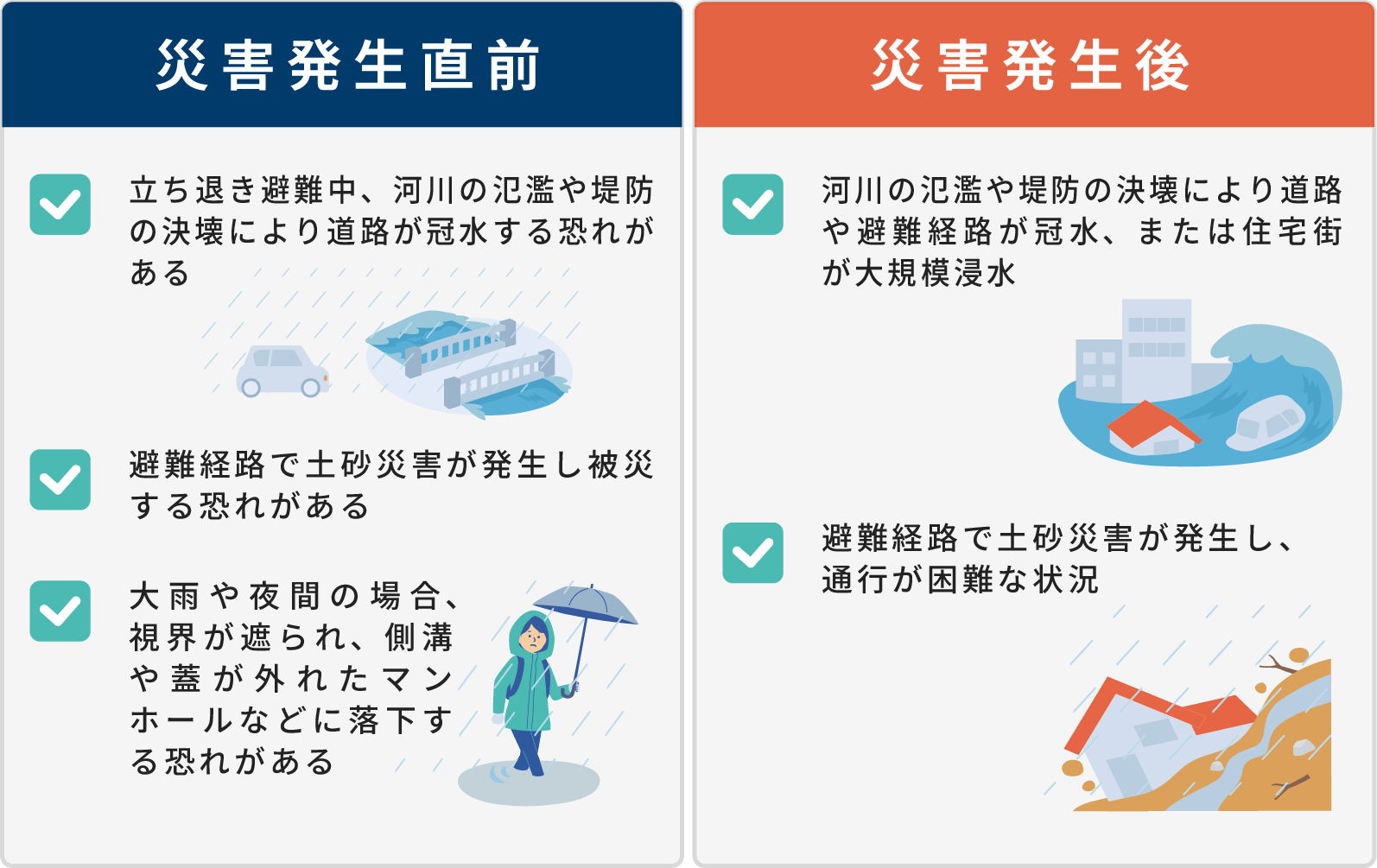

「緊急安全確保」とは、「高齢者等避難」や「避難指示」の適切なタイミングで避難しなかったり、災害が急激に切迫するなどで避難できなかったりなどの理由で、指定緊急避難場所への立ち退き避難が安全に行えない可能性がある状況において、身の安全と生命を守るため、その時点でいる場所より相対的に安全な場所へ直ちに移動することです。「避難が安全に行えない可能性がある状況」は、具体的には次のようなものが挙げられます。

この指示が発令された際の行動例としては、洪水・高潮・津波のリスクがある地域では、自宅や施設の少しでも浸水しにくい高い場所に移動したり、近くの相対的に高く堅固な建物に移動すること。土砂災害のリスクがある地域では、自宅や施設等の崖から少しでも離れた部屋で待避したり、近くの堅固な建物に移動することです。

しかし、「緊急安全確保」は、既に災害が発生・切迫している場合にとる次善の行動であるため、先述のような行動をとっても身の安全が守れるとは言い切れません。また、差し迫った状況下で、市町村長から「緊急安全確保」がきちんと発令されるとも限らないため、できるだけ回避すべきだと言えます。

前段階である「高齢者等避難」や「避難指示」の段階で、必要な避難や行動をとることが肝要です。

警戒レベルと避難情報の関係

警戒レベルとは、災害発生可能性の高まりに応じて、5段階で分類した「居住者等がとるべき行動」と、その「行動を促す情報(市町村が発令する避難情報や気象庁が発表する警報、注意報など)とを関連付けるものです。警戒レベルと避難情報は、以下の表のように整理されます。

表1:警戒レベルと避難情報の関係

| 警戒レベル | 避難情報等と発令される状況 | とるべき行動 |

|---|---|---|

| 警戒レベル5 | 緊急安全確保 災害が発生、切迫している(必ず発令される情報ではない) |

「命の危険 直ちに安全確保!」

|

| 警戒レベル4 | 避難指示 災害発生の恐れが高い状況 |

「危険な場所から全員避難」

|

| 警戒レベル3 | 高齢者等避難 災害発生の恐れがある状況 |

「危険な場所から高齢者等は避難」

|

| 警戒レベル2 | 大雨・洪水・高潮注意報 気象状況が悪化している状況 |

「自らの避難行動を確認」

|

| 警戒レベル1 | 早期注意情報 今後気象状況が悪化する恐れがある状況 |

「災害への心構えを高める 」

|

内閣府「避難情報に関するガイドライン」P26「表2 警戒レベルの一覧表」をもとにニュートン・コンサルティングが作成

また、これら避難情報の解除については、いずれの避難情報が発令されていても、段階的に取り下げるのではなくすべての避難情報が一度に完全に解除されることが基本となっています。災害の切迫度が低下し避難の必要がなくなった場合、今後の水位や土砂災害の見込みを考慮したうえで、市町村長から解除地域が公示されます。

避難行動の立ち退き避難と屋内安全確保

「緊急安全確保」に関わらず、身の安全を守るためにとるべき避難行動として、「立ち退き避難」、「屋内安全確保」があります。

避難行動における「立ち退き避難」と「屋内安全確保」の違い

「立ち退き避難」は災害対策基本法第60条第1項で定められている避難行動の基本です。ハザードマップなどに掲載されている土砂災害警戒区域等・洪水浸水想定区域・雨水出水浸水想定区域・高潮浸水想定区域・津波浸水想定等、またはそれらには掲載されていないものの災害リスクがあると考えられる区域(河川沿い、局所的な低地、山裾など)の居住者などが、該当区域内の自宅・施設にいると命が危険であることから、その場を離れ、該当区域の外など安全な場所へ移動することを言います。

立ち退き避難をする際の避難先としては、以下のような場所があります。

指定緊急避難場所

災害の危険から身の安全を確保するため、あらかじめ市町村が指定した避難場所。小中学校や公民館、マンション・ビルなどの公共施設、高台・津波避難ビルなどがある。

安全な親戚・知人宅、ホテルや旅館など

これらの場所や避難経路が安全であるかどうかはハザードマップなどで確認しておき、遠方である場合は早めに避難をすることが必要。

「屋内安全確保」は、災害リスクのある区域にある自宅・施設でも、ハザードマップなどで浸水想定などを確認したうえで、上階への移動や上層階に留まることで身の安全を確保することで、居住者等が自らの判断でとる行動となります。

屋内安全確保には、少なくとも以下の条件が満たされている必要があるとされます。

- 自宅・施設等が家屋倒壊等氾濫想定区域(※1)にないこと

- 自宅・施設等に浸水しない居室があること

- 自宅・施設等が一定期間浸水することにより生じる可能性がある支障(※2)を許容できること

※1:家屋の倒壊・流失をもたらすような激しい氾濫や河岸侵食の発生が想定される区域。なお、この区域に指定されていなくても、河川や堤防に面した場所にある自宅・施設等は災害リスクが高いとされる。

※2:支障の例としては、水・食糧・薬の確保が困難になったり、電気・ガス・水道・トイレの使用ができなくなることなどがある。

多様化する避難関連の情報手段

これらの避難情報は、さまざまな手段・媒体で伝達されます。

情報の受け手が能動的な操作をせずとも、必要な情報が配信される伝達手段を「PUSH型」と呼びます。主要なものとしては市町村防災行政無線があります。自営の無線網を使用するためアクセス集中による障害の危険性は低いものの、屋外拡声子局での伝達は、風雨の影響などにより広く行き渡らない可能性も考えられます。そのため、戸別受信機やIP告知システム、緊急速報メールやコミュニティFMなど、他の伝達手段と組み合わせることが望ましいとされています。

また、行政無線での情報伝達は大量の情報を伝えることが難しく、また、避難行動を促すことを目的とするため、簡潔な表現を繰り返す形で呼びかけられます。そのため、より詳細な防災情報を得るには「PUSH型」に加えて、市町村ホームページやSNS、テレビ、ラジオなど、情報の受け手が能動的に必要な情報にアクセスする「PULL型」の伝達手段も活用することが必要です。

例として以下のようなリソースから、最新の情報を得ることができます。

気象防災速報

災害発生の危険度が高まっている状況で、警戒感を一段と高め、速やかな防災対応や行動の判断を後押しするための気象防災情報で、大雨、大雪、暴風や高潮などについて顕著な現象が観測された際に発表されます。大雨に関しては、従来の「記録的短時間大雨情報」のような短時間における顕著な大雨情報だけでなく、24時間降水量や 48時間降水量等が記録的となった場合にも気象防災速報として発表されます。

キキクル(土砂キキクル/浸水キキクル/洪水キキクル)

土砂災害、浸水害、洪水災害の危険度の高まりを確認できる危険度分布です。警報が発令された際、実際にどこで警報・注意報の基準に到達すると予想されているのかが地図上に5段階の色分け(危険度が高い順に黒、紫、赤、黄、白)で示され、危険度を一目で確認し、防災判断に役立てることができます。

ハザードマップ

地図上で、洪水・土砂災害・高潮・津波のリスクや道路防災情報が表示されます。住所を入力したり、災害の種類を指定することで、選択した地域の被災想定区域や指定緊急避難場所を確認することが可能です。

土砂災害等警戒情報

土砂災害警戒情報は、降雨によって土砂災害の危険性が高まった場合に、市町村長による避難指示や自主的避難の参考となるよう都道府県と国土交通省が共同で発表するものです。テレビやラジオ、気象庁ホームページに加え、各都道府県の砂防部局などのホームページなどからも確認できます。

災害発生時は、停電や機器・システム停止など予期せぬトラブルが発生することも考えられます。そういった場合に備えて、平時からあらゆる情報収集の手段を備えることが重要となります。周囲にある防災施設や避難経路を確認しておくことも有効です。

自分は災害に遭わないという思い込みや避難行動に対する負担によって避難が遅れてしまうことのないよう、行政から出される避難情報や防災気象情報だけでなく、リアルタイムの防災情報を能動的に確認し、自らの判断で適切な避難行動をとれるようにしましょう。