【解説】Lアラートとは?災害情報の種類・Jアラートとの違い・企業の活用法を紹介

| 改訂者: | ニュートン・コンサルティング 編集部 |

地震や大雨・土砂災害など、自然災害は激甚化・頻発化しています。災害時に正確で速やかに情報を伝える仕組みは企業や自治体にとって不可欠です。本記事では、Lアラートの仕組みや災害情報の種類、Jアラートとの違いを踏まえ、企業の取り組みにLアラートを活用した事例をわかりやすく解説します。

Lアラート(災害情報共有システム)とは

Lアラート(Local alert)とは、災害発生時に情報発信者と情報伝達者の間をつなぎ、地域住民に情報を迅速かつ効率的に伝達することを目的としたプラットフォームです。一般財団法人マルチメディア振興センターが開発・運用しているシステムで、2011年6月に運用が開始されました。正式名称は「災害情報共有システム」ですが、通称として登録商標名称である「Lアラート」が使用されています。総務省は、国民が正確な情報を確実に入手するためにLアラートの活用を推進しています。

なぜ導入されたのか?運用開始の背景と目的

Lアラート導入のきっかけは、2007年の新潟県中越沖地震です。災害時の情報伝達が課題となり、Lアラートの前身である「公共情報コモンズ」の開発が始まりました。実証実験中の2011年3月に東日本大震災が発生し、公共情報コモンズは同年6月に運用を開始したものの、早期普及や使いやすさの向上、情報内容のさらなる拡充が求められました。こうした背景からシステムが強化され、2014年には国民にとってよりわかりやすい「Lアラート」へと名称が変更されました。

Lアラートの目的は、災害時に自治体などから発信される地域の災害情報を集約し、多様なメディアを通して、地域住民に迅速かつ確実に情報伝達し、災害対策につなげることです。2013年からは情報発信者と情報伝達者が合同訓練を行い、円滑な情報配信の確認や連携強化を図っています。

Lアラートの仕組みとは

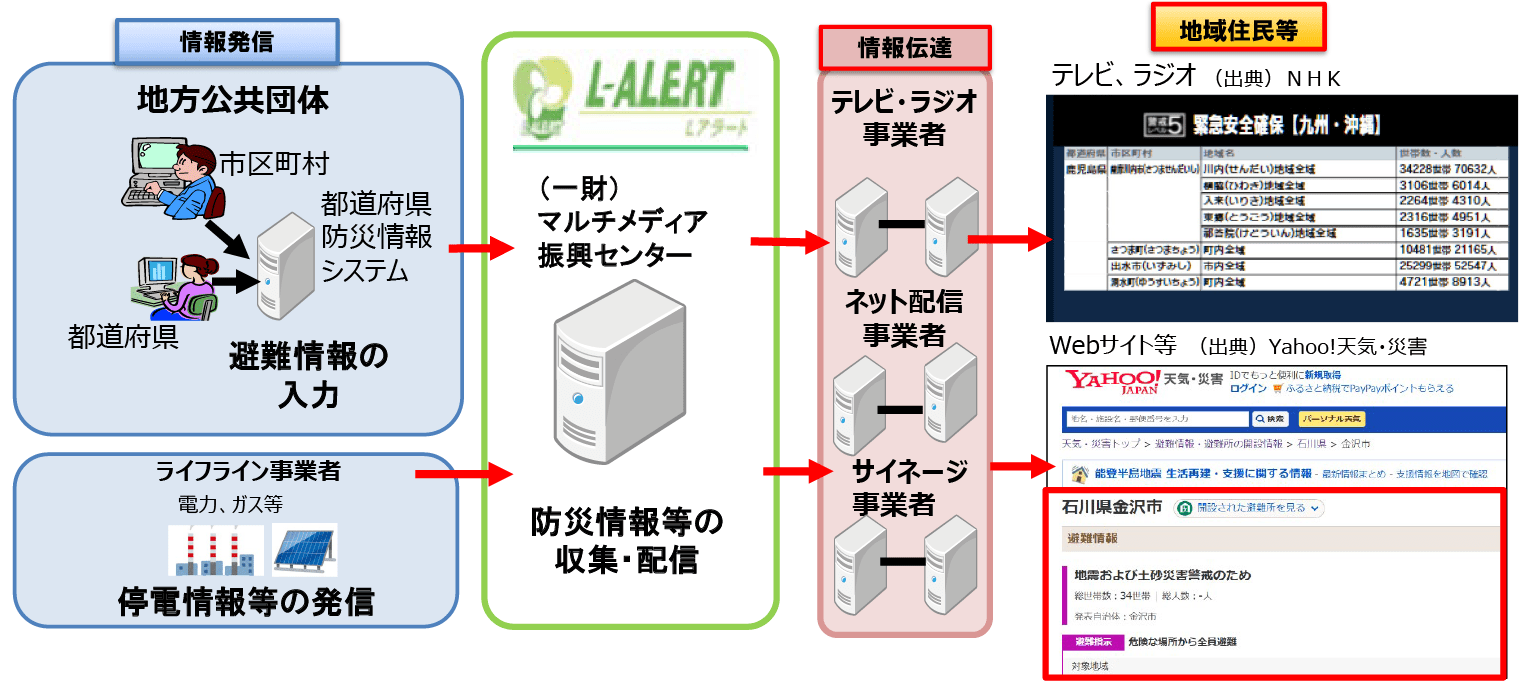

Lアラートは、地方公共団体やライフライン事業者などが入力・発信した防災情報などを収集して、テレビやラジオなどの事業者に向けて配信する役割を担っています。そのため、直接住民がLアラートに収集された情報を閲覧することはできません。

Lアラートに収集された情報は、テレビやラジオ、ネット配信など最適なフォーマットに変換され、情報伝達者である各事業者に向けて一斉に配信されます。Lアラートから情報を受け取った情報伝達者は、テレビやラジオ、ウェブサイトやデジタルサイネージなどの媒体で地域住民に向けて情報を素早く配信することができます。

【システムの概要】

Lアラートの「情報発信者」と「情報伝達者」

情報発信者は、国や全国の自治体、鉄道や船、高速道路などの交通事業者、電気・ガス・水道をはじめとするライフライン事業者など、安心・安全に関わる公共性の高い情報を持つ組織・事業者です。2019年4月より全都道府県の地方自治体が利用しています。

情報伝達者は、テレビ、ラジオ、新聞、携帯電話、アプリ事業者などの報道・通信事業者で、Lアラートから情報を取得し、情報受信者である住民や企業に対して情報を伝えます。テロップや音声、データ放送、緊急速報メール、インターネットのウェブサイト、アプリなどを通じて情報を配信します。

Lアラートに流れる情報の種類

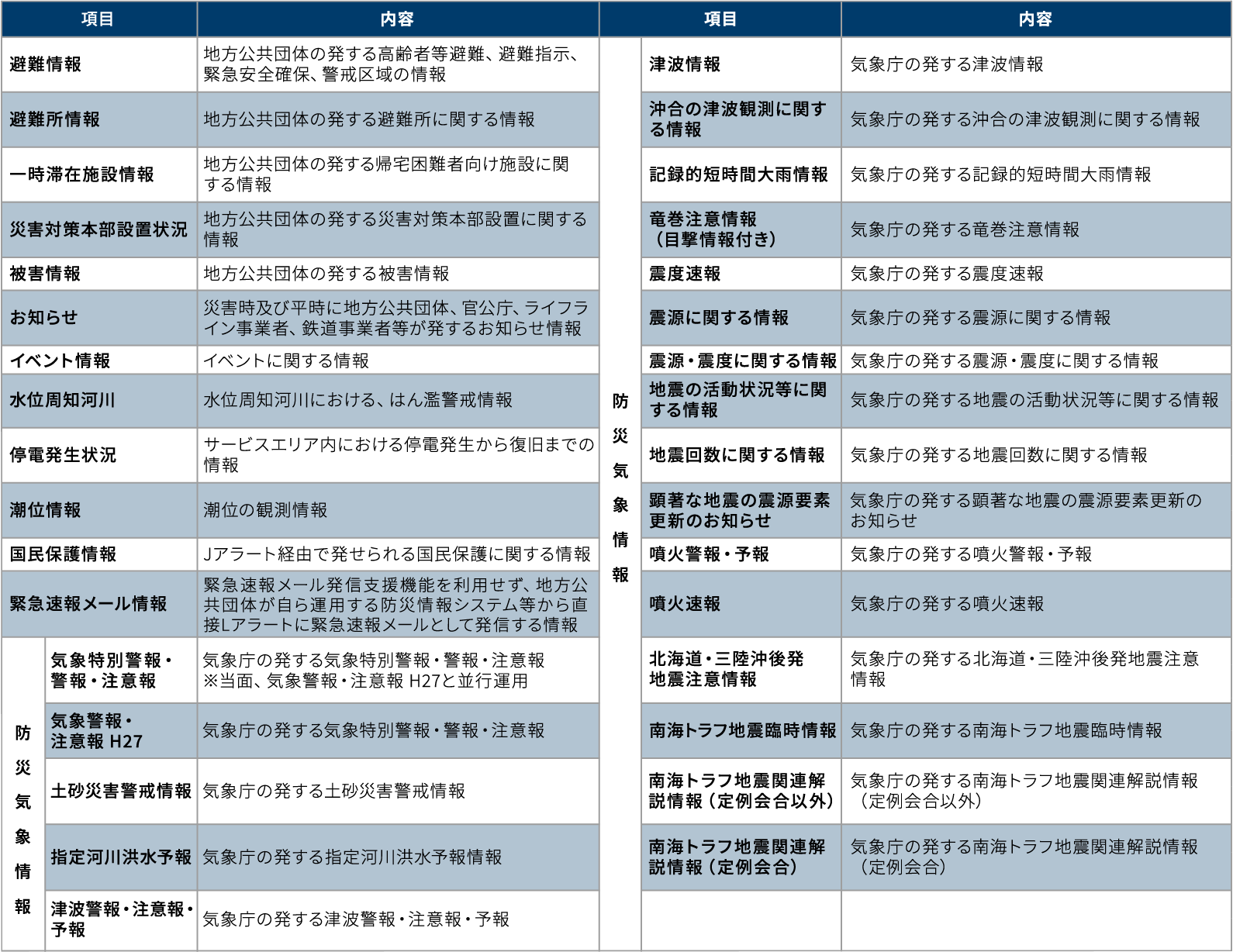

Lアラートを通じて発信される情報は、避難・避難所情報や震度速報、気象特別警報・警報・注意報、記録的短時間大雨情報、津波警報・注意報・予報、土砂災害警戒情報、南海トラフ地震臨時情報、南海トラフ地震関連解説情報などがあります。2025年3月から「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が追加され、自然災害発生時の災害関連情報やライフライン情報など、住民が安全を確保し、適切な行動をとるために不可欠な情報が多岐にわたって発信されます。また、Lアラートの活用を促進するため、平時における地域イベントなどの情報配信にも対応しています。

【図1】Lアラートで流れる情報種別の一覧

(1)避難情報や避難所情報

各自治体から災害の警戒レベルに応じて発令される「避難指示」などの避難情報のほか、避難所の名称、所在地、避難者の人数、混雑状況などの避難所開設情報、帰宅困難者向けの一時滞在施設情報も配信されます。

(2)災害情報

地域住民が災害の状況を具体的に把握できるように、自治体の災害対策本部の設置状況や、建物被害、人的被害、道路状況、浸水状況など自治体の被害情報も提供されます。自身の周辺や関係地域の状況を把握し、危険を避けるための判断材料とすることができます。

(3)ライフラインに関する情報

電気、ガス、水道、通信など、生活に不可欠なライフラインに関する情報では、停電、断水、ガス供給停止、通信障害などの情報が発信されます。ライフラインに関する情報が配信された際には、企業は稼働できない工場や業務遅延の把握、帰宅困難者の受け入れ準備に取り掛かる目安となります。

(4)河川の水位情報

指定河川洪水予報に含まれない中小河川においては、河川の氾濫警戒情報(警戒レベル3相当)がLアラートで流れます。これは、気象庁が提供する洪水キキクルでも確認することが可能です。

(5)情報発信者以外からの情報

Lアラートは、基本的に自治体やライフライン事業者が情報発信者となりますが、気象庁からの防災気象情報、内閣官房からのJアラートによる国民保護情報などの緊急性が高く速やかに配信する必要がある情報は、情報発信者がLアラートシステムに情報を入力をしなくても、直接Lアラートから情報が発信されます。

LアラートとJアラートの違い

LアラートはJアラート(全国瞬時警報システム)と名称が似ているため混同されることがあります。LアラートとJアラートの違いは主に以下の3点です。

(1)発信者が異なる

Lアラートは、自治体(都道府県や市町村)やライフライン事業者(電気、ガス、水道、通信など)が情報発信者となります。Jアラートは、国の組織である内閣官房や気象庁が情報発信者となります。

(2)伝達方法が異なる

国民保護情報や気象特別警報などは、消防庁の送信システムから通信衛星やLGWAN(総合行政ネットワーク)を通じて情報受信者である国民に自動的に発信できる仕組みになっています。一方、Lアラートは入力された情報がネットワークやサーバーで管理されているため、情報受信者に情報が伝達されるには情報伝達者を介する必要があります。

(3)伝達される情報が異なる

Jアラートを通じて伝達される情報は、内閣官房が発表する弾道ミサイルや大規模テロ、気象庁が発表する緊急地震速報などです。Lアラートで配信される情報は、災害発生地域周辺の避難情報、避難所情報、ライフラインの状況など、Lアラートの名が示す通り特定の地域に関する情報が多くなっています。2013年よりJアラートとLアラートの接続が開始され、Jアラートの情報もLアラートを通じて配信されています。

企業がLアラートを活用する利点とは

Lアラートは情報発信者が発信した情報を、情報伝達者に向け効率的かつ正確に提供できるだけでなく、情報発信者、情報伝達者、情報受信者にとってそれぞれ利点があります。

情報発信者は、Lアラートを利用すると情報の発信先ごとに個別に入力する必要がなくなり、入力ミスや災害時の担当者の業務負担を軽減することができます。一方、情報伝達者は、情報発信者に問い合わせる必要なく、Lアラートを介して配信に適したフォーマットに変換された情報を受け取ることができるため、変換ミスや変換作業にかかる時間の大幅な短縮が見込めます。

また、Lアラートで一元管理された情報は、テレビ、ラジオ、インターネット、防災アプリなど様々な形態で配信されるので、情報受信者である地域住民や一般企業はいつどこにいても情報が手に入るようになります。統一された情報源から情報を得ることによって、間違った情報による不要なパニックを防ぐこともできるでしょう。

企業は迅速な情報収集が可能になり、災害時の意思決定や対応策を素早く実行に移すことができるようになります。外出先でも、企業の周辺の情報、今いる地域の情報、自宅周辺の状況など複数の地域の情報を簡単に収集することができます。企業側では、こうしたタイムリーかつ信頼性の高い情報源があると知っておくことと、これらの情報を入手するための複数の手段を確保しておくことが肝要です。