【解説】津波とは?発生原因・特徴・被害事例・企業のBCP対策

| 改訂者: | ニュートン・コンサルティング 編集部 |

津波は発生メカニズムや伝わり方が複雑で、速さや高さによって被害が大きく異なり、地震以外にも発生するケースがあります。本記事では、津波の定義や特徴、高潮・波浪との違い、津波警報・津波予報などの情報を整理し、東日本大震災での津波被害の実例と南海トラフ地震で想定される津波被害をもとに企業のBCPに役立つ知識を解説します。

津波とは

津波とは、海底の隆起や沈降により、海水や海面が変動することで周りに波動が広がる現象を指します。気象庁では、津波を以下の通り説明しています。

- ▼津波とは

- “海底下で大きな地震が発生すると、断層運動により海底が隆起もしくは沈降します。これに伴って海面が変動し、大きな波となって四方八方に伝播するものが津波です。”

- ※引用:気象庁「津波発生と伝播のしくみ」

津波は、隆起や沈降が発生した海底の水深により、大きく特徴が異なります。これは、水深によって、「津波の速さ(伝播速度)」と「津波の高さ」が変わるためです。

隆起や沈降が発生した海底の水深が5,000mと深い場合、伝播速度は時速800km程度となり、沖合ではジェット機並みの速さで伝わります。反対に、水深が10m程度の沿岸部付近で発生した場合、伝播速度は時速36km程度になりますが、津波の高さは増幅し、沿岸部には波が次々と押し寄せます。これは、前述した津波の特徴である、水深が深いほど伝播速度が速いため、沖合で発生した波が沿岸部の遅い速度の波に追いつき、覆いかぶさることで津波の高さが増幅するためです。(※1)この特徴により、津波の第一波が最大波とは限らない点に留意が必要です。

(※1)気象庁「津波発生と伝播のしくみ」

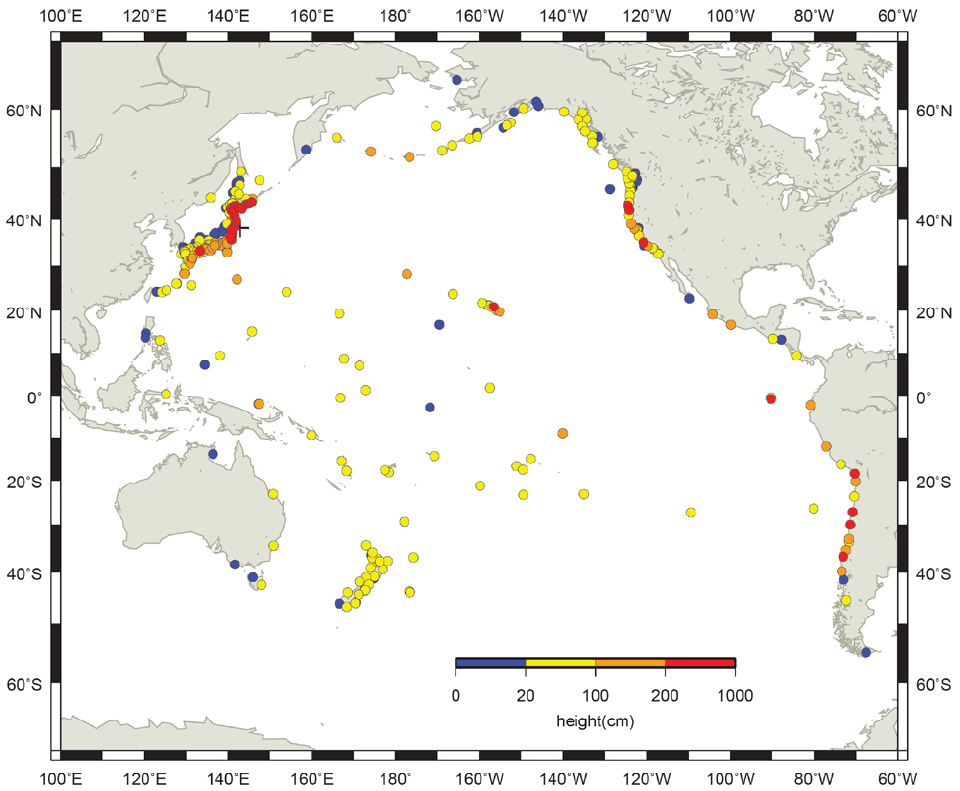

さらに、津波は広範囲に影響を及ぼすことにも注意を払う必要があります。2011年に発生した東日本大震災では、以下の図1の通り、アメリカやチリ、エクアドルでも、2.0mを超える高さの津波が観測されました。

図1:海外の検潮所で観測された津波の高さ(最大値)

なお、津波に関して、以下の用語を正しく理解し、気象庁や各市町村の防災無線、各種メディアなどから発表される情報をもとに、避難行動につなげることもリスク軽減の一助となります。

【表1】津波に関する用語の説明

| 津波に関する用語 | 用語の説明 |

|---|---|

| 潮位 |

|

| 満潮 |

|

| 干潮 |

|

| 波高 |

|

| 津波高 |

|

| 遡上高(そじょうこう) |

|

気象庁「用語集(50音順)」、内閣府「特集 津波について知ろう」を基にニュートン・コンサルティングが作成

気象庁は、津波の高さが0.2~0.3m程度の場合でも、人は速い波により巻き込まれる危険性があるとしています。(※2)そのため、津波の高さが0.2~1m以下で、津波による災害のおそれがある場合には、津波注意報が発表されます。沿岸部付近で津波が発生した場合は、「伝播速度は自動車並みに速く、津波の高さは増幅する」ことを念頭に、迅速に避難行動を取ることが重要です。

(※2)気象庁「津波について」

津波の主な発生原因と地震との関係とは

津波の主な発生原因は、海底の地殻変動によるものです。地震には、「海溝型地震」と「活断層型地震」の2種類があり、このうち、「海溝型地震」によるものが比較的大きな津波をもたらすとされています。

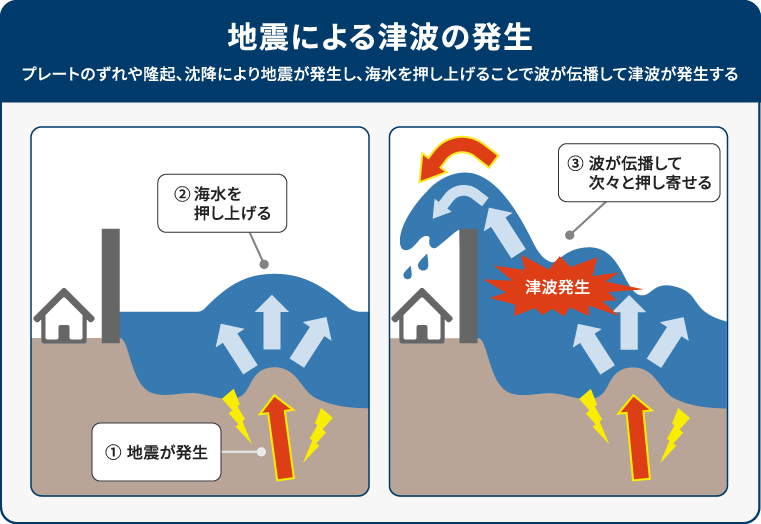

海溝型地震は、プレート境界にある海溝やトラフで生じる地震で、陸側のプレートの下に海側のプレートが沈み込むことでひずみが蓄積し、地震を誘発します。このとき、海溝付近の陸側のプレートが跳ね上がる「隆起」と、沈み込む「沈降」が同時に発生します。その結果、以下の図2の通り、海底が急激に上下変動することで海水全体を動かし、海面を押し上げることで発生した波が次々と伝播して押し寄せます。これが地震による津波の発生となります。

図2:地震による津波発生の仕組み

特に、プレート運動のうち縦ずれ(上下のずれ)が大きいほど、大きな津波を誘発する危険性があり、この一例として東日本大震災(2011年)が挙げられます。この震災では、長さ約450km、幅約200kmにも及ぶ断層が、最大で20~30m程度動いたことによる海溝型地震が原因となりました。

このように、海溝型地震においては、津波に対し注意が必要ですが、その規模が小さい場合や、海底のプレート運動が水平方向に横ずれした場合、震源域が陸地にある「活断層型地震」の場合などでは、津波被害が比較的少ない、または津波が発生しない傾向にあります。

地震以外で津波が発生するケースとは

前述の通り、津波の多くは、海溝型地震が原因とされますが、地震以外から誘発される場合もあります。これは一般的に「非地震性津波」と呼ばれ、火山・海底噴火や山体崩壊、地すべりなどが原因として挙げられます。

【表2】非地震性津波の事例とメカニズム

| 現象 | 津波発生の原因 |

|---|---|

| 火山噴火 | 火山の噴火に伴い、火砕流や岩屑が海中へ流入、またはカルデラ(※a)の崩壊などにより、海水全体が大きく変動することで津波が発生 (※a)火山・海底噴火や山体崩壊により形成された巨大なくぼみを指す |

| 山体崩壊・地すべり | 大量の土砂や岩盤が海底、または海沿いの斜面から海中に滑り落ちることで、海水全体が急激に押し上げられ、津波が発生 |

| 隕石落下 | 巨大な隕石が海に衝突した場合、その衝撃により広範囲の海水が移動し、巨大津波が発生 |

気象庁「地震や火山現象等に伴い発生する津波」、内閣府「火山防災マップ作成指針 別冊資料」、気象庁気象研究所「『火山性津波』の様々な波源メカニズム」を基にニュートン・コンサルティングが作成

上記の表2に示した通り、地震以外の原因により津波が発生することがあるため、「津波は地震の後に起きるとは限らない」と認識することが重要です。

2022年1月に発生した、南太平洋トンガ諸島のフンガ・トンガ-フンガ・ハアパイ火山の大規模な噴火では、日本でもこれによる潮位変化が見られました。当時、潮位変化が最大で1.0mを超える観測があったことから、最大限の警戒を呼びかけるため、気象庁は奄美市や岩手県に対し津波警報や津波注意報を発表しました。

このような「非地震性津波」は、海溝型地震により発生する津波とは異なる性質を持ち合わせており、通常の地震による津波の伝播速度から予想される時刻よりも、数時間早く観測される場合もあります。そのため、津波が沿岸に到達する前に津波警報や注意報を発表することが難しいとされています。

沿岸地域にある企業や施設は、非地震性津波によるリスクを把握し、火山活動や異常な潮位変化などにも注意を払いながら、津波警報や注意報が発表された場合の行動を平時に整え、従業員を安全な場所へ避難させるための訓練を日ごろから行うことが重要です。

津波と「高潮・波浪」の違いとは

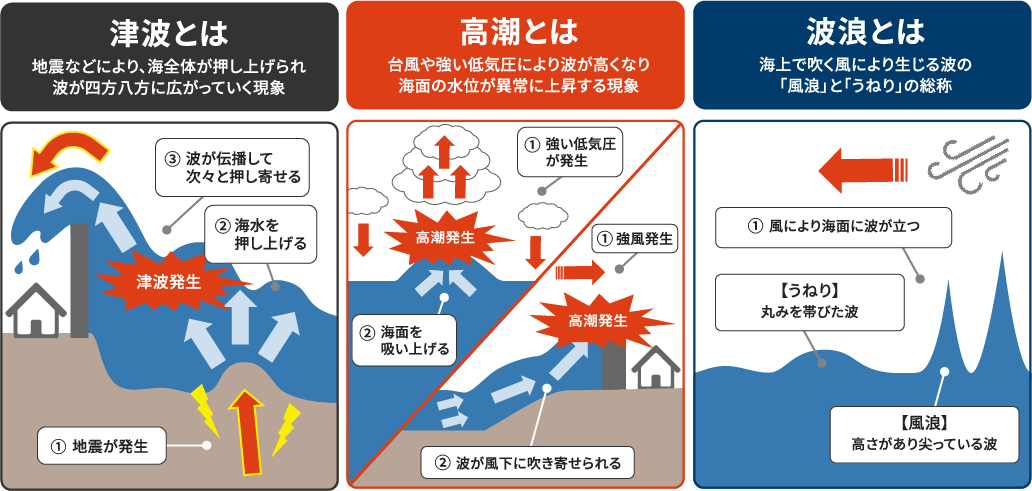

津波と混同しやすい現象に、「高潮」や「波浪」があります。いずれも海岸に押し寄せる高い波を指しますが、それぞれ発生原因や波の特徴が異なります。以下の図3は、それぞれの特徴と違いを示したものです。

図3:津波・高潮・波浪の特徴と違い

高潮とは、台風や強い低気圧により、海面が異常に上昇する現象です。高潮となる原因には、「吸い上げ効果」と「吹き寄せ効果」があります。台風や低気圧の中心部は、その周辺よりも気圧が低い特徴があり、周辺の空気が海水を押し下げ、中心部の空気が海水を吸い上げる「吸い上げ効果」により波が高くなります。さらに、強い風が沖合から沿岸部に吹く場合、海水が風下に吹き寄せられる「吹き寄せ効果」で海面が上昇します。

台風の中心付近では、10mを超える高波となる場合があり、高潮により潮位が高くなることとあいまって、普段は届かない場所にも波が押し寄せる危険性があります。そのため、台風や低気圧が発生した場合は、予想進路情報や気象情報に注意して、事前に従業員へアナウンスを行うなどの防災行動を取ることが、安全対策につながります。

一方、波浪とは、風の力で海面付近の海水だけが動く現象です。波浪は、風からエネルギーを受けた発達過程の波「風浪」と、風浪が減衰しながら伝播する波「うねり」を合わせたものです。津波のように海水全体が動くものではありません。

このように、津波、高潮、波浪はそれぞれ特徴が異なるため、発生した場合の影響や被害も異なります。以下の表3は、それぞれの特徴を踏まえ、影響や被害、予測性などをまとめたものです。

【表3】津波・高潮・波浪の発生原因、影響や被害、予測性などの違い

| 津波 | 高潮 | 波浪 | |

|---|---|---|---|

| 発生原因 |

|

|

|

| 周期・波長・速度 |

|

|

|

| 影響・被害 |

|

|

|

| 予測性 |

|

|

|

気象庁「津波発生と伝播のしくみ」、「高潮」、「津波について」などを基にニュートン・コンサルティングが作成

上記の表にもある通り、津波と同様に、高潮、波浪も浸水被害や海岸付近の施設を破壊するなどの災害につながるおそれがあります。そのため、高潮や波浪の発生が予測された場合は、気象庁より特別警報・警報・注意報が発表されます。

津波に関する情報「警報・注意報・情報・予報」とは

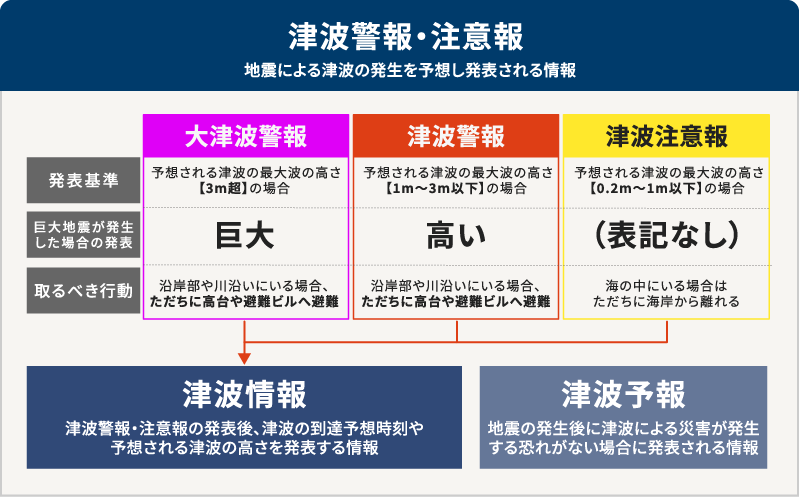

気象庁は、地震の発生に伴う津波について、地震発生から約3分(※3)を目標に、予測される津波の高さに応じて「大津波警報」「津波警報」「津波注意報」を発表します。

(※3)日本近海で発生した地震で、緊急地震速報の精度が高い震源位置やマグニチュードが迅速に求められる場合、一部の地震では発生から約2分で発表

図4:津波警報・注意報・情報・予報の違いと取るべき行動

図4にある「巨大地震が発生した場合の発表」の巨大地震とは、マグニチュード8.0を超える地震を指します。この場合、地震の規模を精度高く瞬時に求めることが困難であるため、警報や注意報とともに、予想される津波の高さを「巨大」、「高い」という言葉で発表し、非常事態であることを伝えます。

大津波警報と津波警報に関しては、津波災害の発生可能性が非常に高いことから、大津波警報の場合は「10m超/10m/5m」、津波警報の場合は「3m」など、それぞれの警報に則して具体的な数値を付して発表します。

特に、大津波警報においては、これ自体を「特別警報」に位置づけています。大津波警報は、津波警報の基準をはるかに超え、内陸部まで甚大な影響や被害が発生するおそれがある場合に発表されます。大津波警報は特別警報と同義であることに留意し、最大級の警戒と、高台や津波避難ビルに即時避難することが重要です。

上述のような警報や注意報が発表された後、津波の到達予想時刻や、予想される津波の高さなどに関する情報が、津波情報として気象庁より発表されます。津波は長時間にわたり次々と押し寄せることを踏まえ、警報や注意報が解除されるまでは、避難場所にとどまるか、必要な場合はさらに垂直避難を実施するなどの対応が求められます。

なお、地震の発生後に津波による災害のおそれがない場合は、「津波予報」が発表されます。被害の心配がなく防災対応が不要なことや、津波を伴う海面変動が観測された場合は、注意報解除後も海での作業や釣り、海水浴に注意が必要であることを知らせます。

これらの津波に関する情報は、テレビ、ラジオ、スマートフォンのプッシュ通知などで受信できるほか、大津波警報と津波警報に関しては、避難に時間的余裕もないことから「Jアラート(全国瞬時警報システム)」を通じて、自治体の防災行政無線や緊急速報メールなどで伝達されます。

2012年に内閣府より公表された「津波避難対策検討ワーキンググループ報告書」によると、東日本大震災では、当時、揺れがおさまった後の避難行動と避難したきっかけとして、以下のデータを示しています。

- 揺れがおさまった直後にすぐ避難した(直接避難):57%(496人)

- 揺れがおさまった後、すぐには避難せずなんらかの行動を終えて避難した(用事後避難):31%(267人)

- 揺れがおさまった後、すぐには避難せずなんらかの行動をしている最中に津波が迫ってきた(切迫避難):11%(94人)

- 避難していない(高台など避難の必要がない場所にいた):1%(13人)

[調査対象:870人]

上記の直接避難した496人のうち、「津波は来ないだろうと思った」が41%(202人)を占めており、津波に対する意識が低い場合でも、避難行動を取った理由として「家族または近所の人が避難しようといったから/近所の人が避難していたから」(複数回答可)という率先避難に影響された人が48%でした。(※4)

このことからもわかるように、従業員だけでなく、地域住民の避難を促すためにも、企業は率先して適切な避難行動を取ることが推奨されます。それぞれの情報が何を示すのか、取るべき行動と受信手段を改めて確認し、津波ハザードマップを活用するとともに、BCP訓練のシナリオ設計に取り入れ、従業員自身が主体的に避難できる状態を醸成することが重要です。

(※4)内閣府「津波避難対策検討ワーキンググループ報告書(2012年7月18日)」

東日本大震災における津波被害とは

日本で過去発生した地震により、津波被害が生じたものは、関東大震災(1923年)や日本海中部地震(1983年)、北海道南西沖地震(1993年)などがあります。その中でも、戦後最大の巨大地震といわれるのが、2011年に発生した東日本大震災です。

地震の概要

東日本大震災は、2011年3月11日14時46分頃、三陸沖を震源として発生し、日本国内で観測史上最大規模であるマグニチュード9.0を記録しました。非常に大規模な海溝型地震であり、宮城県栗原市で震度7、宮城県・岩手県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県といった広範囲で震度6弱から震度6強を観測しました。

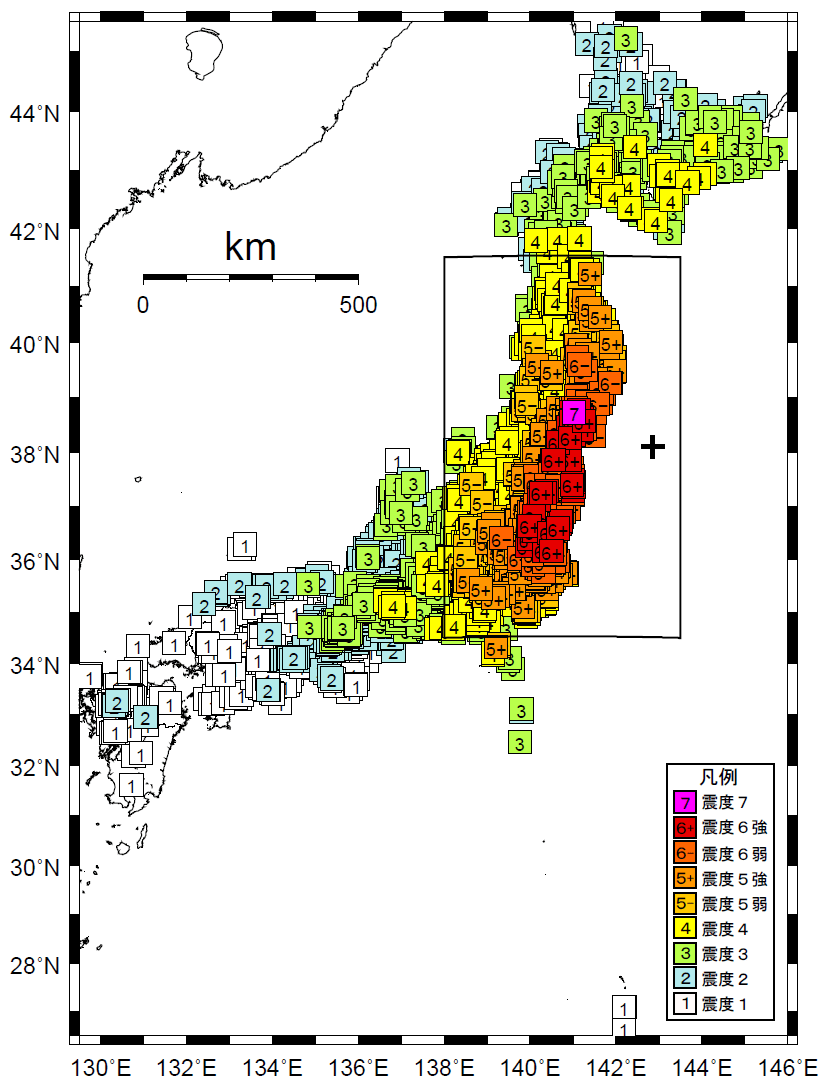

図5:東日本大震災の震度分布図

上述した都道府県以外にも、図5の通り、この地震は日本列島全域で揺れを観測していることがわかります。これはプレートの破壊継続時間が約160秒に及び、その範囲も広かったためです。この本震から39分後、プレート内部で縦ずれが発生し、後発地震(正断層型地震)が誘発されました。この現象は非常に稀であり、過去発生した同程度の正断層型地震では、1933年の昭和三陸地震以来となりました。

地震により発生した津波の概要

気象庁の検潮所で観測された津波の高さは、福島県相馬で9.3m以上、岩手県宮古で8.5m以上となったほか、宮城県の女川漁港では14.8mの津波の痕跡が確認されました。さらに、遡上高が国内観測史上最大の40.5mに達し、この地震による津波で、仙台平野などでは湾岸線から約5kmの内陸まで浸水したと記録されています。(※5)

地震発生から約3分後に大津波警報が発表されましたが、すべての津波警報・注意報が解除されたのは2日後の17時58分であり、津波の影響が長時間にわたったことが伺えます。

(※5)内閣府「特集 東日本大震災」

地震により発生した津波被害

東日本大震災では、岩手・宮城・福島の沿岸を中心に巨大な津波が発生しました。地震発生後、数分~数十分で津波が到達し、広範囲で長時間にわたり浸水被害が続いたほか、人的・物的に甚大な被害をもたらしました。

【表4】東日本大震災における人的・物的被害状況

| 被害 | 被害詳細 | 被害者数 |

|---|---|---|

| 人的被害 | 死者数 | 15,854人 |

| 行方不明者数 | 3,155人 | |

| 負傷者数 | 26,992人 | |

| 物的被害 | 全壊 | 129,107戸 |

| 半壊 | 254,139戸 | |

| 全焼・半焼 | 281戸 | |

| 床上浸水 | 20,427戸 | |

| 床下浸水 | 15,503戸 |

警察庁「焦点第281号 「東日本大震災と警察」(2012年4月25日)」を基にニュートン・コンサルティングが作成

表4にある通り、死者数は1万5千人以上にのぼりました。このうち90%以上は溺死であったことが判明しており、津波に起因した被害であることが伺えます。(※6)津波は家屋や車などを巻き込みながら濁流となり迫ってくるため、「強い揺れや弱くても長い揺れがあったら避難」、「大津波警報等を見聞きしたら避難」(※7)を徹底することの重要性がわかります。

このほか、津波による被害として、CBRNE災害の一つである、原子力災害が発生しました。福島第一・福島第二原子力発電所の非常用電源や冷却設備が津波により機能喪失し、高温状態の原子炉を冷却できず、水素爆発が発生しました。2025年3月31日時点においても、避難指示が継続している「帰還困難区域」が福島県では設定されています。(※8)

東日本大震災では、津波に対する課題として、津波警報の地震規模の過小評価や発表遅延、人的被害を軽減するための避難対策不足、地震と津波の複合災害に対する抜本的な備え不足が浮き彫りとなりました。

これを教訓として、防災基本計画の見直しが進められたほか、2011年6月には「津波対策の推進に関する法律」が制定され、毎年11月5日を「津波防災の日」と定めました。その後も、前述した大津波警報や津波警報に対し、「巨大地震が発生した場合の発表」として「巨大/大きい」といった言葉で発表することで非常事態を伝えるなど、より迅速で効果的な避難を促すための改善が図られています。

(※6)警察庁「焦点第281号「東日本大震災と警察」(2012年4月25日)」

(※7)内閣府「津波避難対策検討ワーキンググループ報告書(2012年7月18日)」

(※8)福島県「避難指示区域見直し(2025年3月31日)」

南海トラフ地震で想定される津波被害とは

南海トラフ地震は、駿河湾から日向灘沖に広がるプレート境界を震源とする大規模な地震を指します。この南海トラフ付近では、広範囲に甚大な被害が及ぶと予想されており、有識者による南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループは、2025年3月、南海トラフ巨大地震の新たな被害想定として最大クラスの地震・津波の被害想定を公表しました。

被害想定によると、南海トラフ沿いで最大クラスの地震が発生した場合、高知県の黒潮町と土佐清水市では、最大津波高が30m超えになるとされ、関東地方から九州地方の太平洋沿岸にかかる広い地域では、10mを超える津波が想定されています。深さ30cm以上の津波想定浸水エリアは、前回想定(2013年)と比較して約3割増加しました。

津波の到達時間においては、特に震源に近い和歌山県や静岡県などで、1m以上の津波が地震発生から最短2分で到達する想定となっており、従業員や住民の避難経路や避難手段が最大の課題です。地震発生から1週間後には、避難者総数が約1,230万人に増加すると想定されています。

津波による浸水被害については、インフラ被害により、広域にわたり交通が寸断されるリスクがあります。津波浸水域の想定被害箇所数は、道路が約4,500カ所、鉄道が約670カ所に及ぶとされています。中部国際空港、関西国際空港など、被害想定区域内の空港は津波の浸水被害に遭い、高知空港と宮崎空港は大部分が浸水すると想定されています。(※9)

気象庁は、南海トラフ沿いで異常な現象が観測された場合、「南海トラフ地震臨時情報」を発表します。この情報には「調査中」「巨大地震注意」「巨大地震警戒」などのキーワードを付して発表し、特に「巨大地震警戒」が発表された場合、対象地域の住民や企業は、1週間の事前避難や事業活動の縮小・休止などの防災対応が求められます。

(※9)内閣府「南海トラフ巨大地震最大クラス地震における被害想定について」

企業BCPにおける津波対策とは

地震に伴い発生する津波は、従業員の生命を脅かすだけでなく、企業の事業継続に深刻な影響を及ぼします。東日本大震災では、津波により建物が全壊し、沿岸部の地域では基礎のみ残った状態となりました。さらに浸水被害においては、6県62市町村の広範囲にわたり、合計561km²に被害が生じました。

このことを踏まえ、企業は「津波が発生した場合の発災直後の対策」と「津波発生後、長期間に及ぶ企業への影響を踏まえた対策」を切り分けて対策を講じる必要があります。

津波が発生した場合の発災直後の対策

この場合は、従業員の安全確保を第一優先とします。

本社だけでなく、各拠点の津波ハザードマップを確認し、想定される浸水深(浸水の深さ)や津波の到達時間を確認します。この場合、以下の点を考慮します。

- 津波の予想到達時刻までに避難が可能な場所に避難場所があるか

- 避難が間に合わないことを想定し、垂直避難が可能な施設が近隣にあるか

- 従業員をどのような避難経路で避難させるか

その上で、発災時の避難においては、従業員が自主的に避難する文化を醸成することが重要です。そのためには、津波警報・注意報が発表された場合の具体的な行動基準を定めたマニュアルを策定します。さらに、発災時に適切に安否確認を行う体制を整えます。津波という非常に切迫性の高い災害が発生した場合は、身の回り品を持たずに避難することも想定されます。そのため、安否確認手段は複数確保するとともに、シナリオに応じた対策を講じます。

事務局は、これらを平時に整備し、日ごろから従業員に対し避難訓練やBCP訓練を実施します。大津波警報、津波警報、津波注意報に応じた避難行動を再確認させるだけでなく、従業員がいつどこにいてもその情報にアクセスできるよう、ポケットBCPを準備するなど、定期的な訓練を通じて習熟度を高める必要があります。

津波発生後、長期間に及ぶ企業への影響を踏まえた対策

この場合は、事業継続へのインパクト分析や津波に伴う浸水被害を想定した早期復旧対策を事前に講じます。特に、以下のようなハード面の対策に関しては、実施しなければ事業継続に直結することを念頭に検討します。

- 生産拠点や物流拠点が被災した場合の代替拠点を確保

- 浸水リスクの高い拠点の移転や機能の分散化

- ライフラインが途絶した場合の予備発電機や燃料貯蔵の確保

特に、サプライチェーンにおける事前対策は、発災後の復旧中に行うことが難しいため、平時に代替調達先の確保や代替生産の協定を締結するなど、サプライヤーとコミュニケーションを図り、構築することが重要です。

このほかにも、従業員がオンタイムで勤務できない場合の人員調整や、重要データをクラウド化し、定期的にバックアップを行う仕組みを構築するなど、自社に合わせたソフト面の対策もぬかりなく講じます。

津波対策は、従業員の命を守る社会的責任であると同時に、企業の存続を左右する経営課題です。「想定外」を見据えた多角的な備えを進めることが求められます。

参考情報

- 気象庁「津波発生と伝播のしくみ」

- 気象庁「津波について」

- 気象庁「津波警報・注意報、津波情報、津波予報について」

- 気象庁「津波を予測するしくみ」

- 気象庁「津波から身を守るために」

- 気象庁「地震や火山現象等に伴い発生する津波」

- 気象庁「災害時地震・津波速報 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」

- 仙台管区気象台「津波の仕組み」

- 鳥取県「津波の基礎知識」

- 産業技術総合研究所「絵で見る地球科学」

- 内閣府「津波の概要」

- 気象庁「波浪、潮位」

- 気象庁「防災気象情報について⑤」

- 内閣府「特集 東日本大震災」

- 総務省消防庁「災害の概要」

- 内閣府「平成27年版高齢社会白書(全体版)」

- 内閣府「南海トラフ巨大地震対策について(報告書)令和7年3月」

- 内閣府「南海トラフ巨大地震最大クラス地震における被害想定について」

- 熱海市「津波の基礎知識」

- 気象庁「用語集(50音順)」

- 内閣府「特集 津波について知ろう」

- 警察庁「焦点第281号「東日本大震災と警察」(2012年4月25日)」

- 内閣府「南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ報告書 説明資料」

- 国立天文台「海洋への隕石落下による津波の定量的な評価に向けて」

- 気象庁気象研究所「『火山性津波』の様々な波源メカニズム」

- 内閣府「火山防災マップ作成指針 別冊資料」

- 気象庁「高潮」

- 気象庁「波浪の知識」

- 気象庁「震度分布図」

- 福島県「避難指示区域見直し(2025年3月31日)」

- 内閣府「津波避難対策検討ワーキンググループ報告書(2012年7月18日)」