【解説】南海トラフ地震臨時情報とは?調査中・警戒・注意の発表と企業の対応策

| 改訂者: | ニュートン・コンサルティング 編集部 |

南海トラフ地震臨時情報は、南海トラフ沿いで大規模地震が発生する可能性を示す重要な情報で、「調査中・警戒・注意・調査終了」の4つのキーワードが付されます。本記事では発表条件、各都道府県や企業の対応、2025年8月に改訂された南海トラフ地震臨時情報防災対応ガイドラインを基にBCP強化や後発地震を想定した被害軽減・復旧対応策について解説します。

南海トラフ地震臨時情報とは

南海トラフ地震臨時情報とは、南海トラフ全域を対象として、南海トラフ地震の発生する可能性が通常時と比べて相対的に高まった場合に気象庁が発表する防災情報です。(※1)南海トラフ地震による被害を軽減することを目的に、2019年5月31日より運用が開始されました。さらに、2025年8月7日には、内閣府が「南海トラフ地震臨時情報防災対応ガイドライン」を改訂し公表しました。この改訂では、住民・自治体・企業による後発地震への備えや防災対応をより明確かつ具体的に示す内容へと拡充されています。

南海トラフ地震臨時情報が導入された背景には、2011年に発生した東日本大震災があります。過去の資料上類をみない広域な震源域であったことや、想定をはるかに上回る津波を含めた広域被害が発生したことを受け、南海トラフ沿いで想定される大規模地震においても、最大クラスの巨大地震と津波を想定し対策を講じることが重要とされました。

この地域では、100年~150年の周期で大規模地震が発生しており、前回の発災から2026年で80年目を迎えます。内閣府は、南海トラフ沿いにおける地震の発生リスクが極めて高いと評価しており、切迫性が高いと判断しています。(※2)

(※1)発表主体は気象庁だが、内閣府との合同記者会見にて発表が行われる

(※2)内閣府「南海トラフ巨大地震対策について(報告書)令和7年3月」

南海トラフ地震関連解説情報との違い

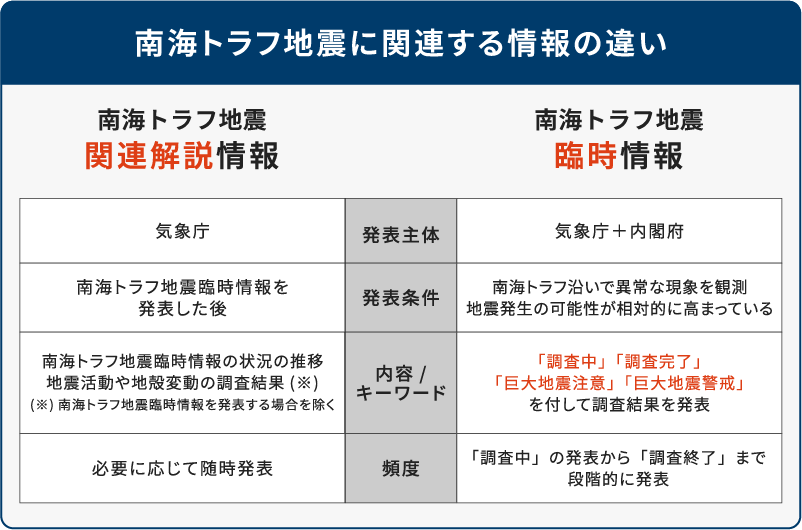

南海トラフ地震に関連する情報には、前述した「南海トラフ地震臨時情報」のほか、「南海トラフ地震関連解説情報」があります。どちらも、大規模地震の発生が平時に比べ相対的に高くなっている場合に発表される情報ですが、その役割は明確に異なります。図1は「南海トラフ地震関連解説情報」と「南海トラフ地震臨時情報」の違いを発表主体や条件、発表される内容、頻度に分けて整理したものです。

図1:南海トラフ地震関連解説情報と南海トラフ地震臨時情報の違いを比較した図

南海トラフ地震関連解説情報と南海トラフ地震臨時情報の最大の違いは、臨時情報が防災対応を直接的に促す情報であるのに対し、関連解説情報は状況理解のための補足情報である点です。

図1の通り、南海トラフ地震関連解説情報は、南海トラフ地震臨時情報が発表された後に発表される情報であり、地震活動や地殻変動の状況、「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の定例会合における調査結果を踏まえて発表されます。関連解説情報は住民・自治体・企業が長期的に地震活動の状況を理解するための「補足情報」であるため、必要に応じて発表されることが特徴です。

一方で、南海トラフ地震臨時情報は、迅速な事前避難や防災対応を直接的に促すための情報です。臨時情報には、「調査中」、「巨大地震注意」、「巨大地震警戒」、「調査終了」のいずれかのキーワードが付され、住民や企業が適切な行動をとるための指針となります。内閣府は、臨時情報が発表された時の行動をあらかじめ決めておくことが重要としています。(※3)

(※3)内閣府「南海トラフ巨大地震対策について(報告書)令和7年3月」

なお、「南海トラフ地震に関連する情報」には、前身である「東海地震予知情報」がありましたが、現在の科学技術では東海地震のみに着目した東海地方における「地震予知」は難しいことから、2017年に制度が抜本的に改められ、「南海トラフ地震に関連する情報」が新たに導入されました。

南海トラフ地震臨時情報の「呼び掛け」

南海トラフ地震臨時情報の発表後、2種類の「呼び掛け」が行われます。1つ目は国から国民に対し行われるものです。これは、南海トラフ沿いの想定震源域で発生する後発地震に対し、南海トラフ地震防災対策推進地域全体に地震の揺れや津波の注意を呼び掛けます。

- ▼南海トラフ地震臨時情報に伴う呼び掛けの例

-

- 津波警報が発表されたら直ちに避難することが重要です

- 特別な備えの実施や、日ごろからの地震の備えの再確認をお願いします など(※4)

2つ目は、気象庁が大地震後の地震活動の見通しを発表する場合に行うもので、先発地震で揺れの大きかった地域が対象であり、引き続き発生する地震への注意を促します。

- ▼大地震後の地震活動の見通しに関する呼び掛けの例

-

- 揺れの強かった地域では、地震発生から1週間程度、最大震度6弱程度の地震に注意

- 特に今後2~3日程度は、規模の大きな地震が発生することがあります など(※5)

内閣府は、この2種類の「呼び掛け」を混同しないよう留意が必要であるとしています。

(※4)(※5)内閣府「南海トラフ地震臨時情報防災対応ガイドライン(令和7年8月改訂)」

南海トラフ地震臨時情報の発表条件と流れ

南海トラフ地震臨時情報は、南海トラフ沿いやその周辺で速報値としてマグニチュード6.8以上の地震が算出された場合や、プレート境界面で通常とは異なる現象が観測された場合などに「調査中」を付して発表されます。前述の通り、これ以外にも付されるキーワードがあり、とるべき防災対応が紐づけられています。

臨時情報に付される「調査中・警戒・注意・調査終了」

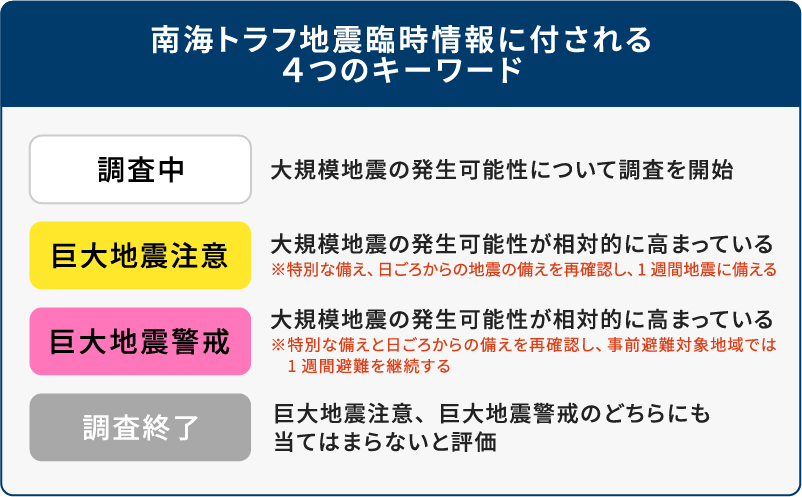

「南海トラフ地震臨時情報」に付される「調査中・警戒・注意・調査終了」のキーワードとそれぞれの意味合いは以下の図2をご覧ください。

図2:南海トラフ地震臨時情報に付される「調査中・警戒・注意・調査終了」の意味と違い

「調査中」は、南海トラフ地震との関連性について調査を開始した旨を示すものです。この段階では、発生した地震のマグニチュードの算出、南海トラフ沿いで想定される異常な現象の観測および評価を行います。異常な現象とは、半割れや一部割れ、ゆっくりすべりといった現象を指します。これらの評価を基に、「巨大地震注意」や「巨大地震警戒」、「調査終了」を段階的に発表します。

「巨大地震注意」は、モーメントマグニチュード(※6)7.0以上~8.0未満の地震が発生したと評価した場合、または、想定震源域のプレート境界で通常と異なるゆっくりすべりが発生したと評価した場合などに付されるキーワードです。大規模地震発生の可能性が相対的に高まっていることを示すため、地震の備えを再確認し、1週間は大地震に備える必要があります。状況に応じて自主避難も検討すべき段階です。

「巨大地震警戒」は、想定震源域のプレート境界でモーメントマグニチュード8.0以上の地震が発生したと評価した場合に発表されます。この段階は、「巨大地震注意」よりも大規模地震の発生可能性が相対的に高まっている状態です。半割れなどの異常な現象が観測された場合も該当します。地震の備えを再確認するほか、事前避難の対象地域では1週間の避難継続が推奨されています。企業はこれを踏まえ、リモートワークや業務調整を実施し、従業員の安全確保を最優先とする体制を整える必要があります。

「調査終了」は、巨大地震注意、巨大地震警戒のどちらにも該当しない現象と評価された場合に発表されます。なお、大規模地震発生の可能性が依然としてあることに注意が必要です。

(※6)気象庁は、地震の規模を表す指標として「マグニチュード(Mj)」と「モーメントマグニチュード(Mw)」の2種類を用いています。モーメントマグニチュードは、地震発生時に生じた岩盤のずれの規模(ずれ動いた部分の面積×ずれた量×岩石の硬さ)をもとにして計算したマグニチュードのことです。

南海トラフ地震臨時情報の発表から終了までの流れ

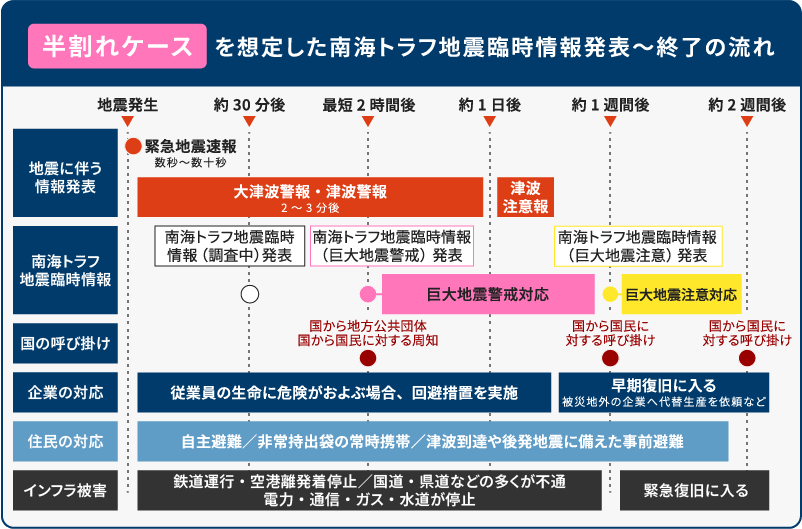

南海トラフ沿いで地震が発生した場合、緊急地震速報が発表されます。暫定的な速報値としてマグニチュード6.8以上の地震であった場合には、南海トラフ地震臨時情報「調査中」が発表され、気象庁や有識者による異常な地震活動の観測と調査が行われます。図3は半割れケースを想定した各情報発表と企業の対応例などをまとめたフロー図です。

図3:南海トラフ地震臨時情報(半割れケース)の発表から終了までの流れ

半割れケースの場合、震源地付近では非常に強い揺れと高い津波による甚大な被害が予想されています。地震発生後は緊急地震速報のほか、沿岸部には大津波警報や津波警報が発表され、津波予報区の住民や企業には指定緊急避難場所への避難指示が出されます。

地震発生時には、各自治体から防災無線による情報発信が行われるなど様々な情報が錯綜します。それぞれの情報が示す内容と、それに対して講じるべき対策を事前に整理・確認することが重要です。

地震発生から最短で約2時間後、先発地震の評価を基に、気象庁と内閣府の合同会見により「巨大地震警戒」が発表されます。この場合の企業対応は、従業員の生命に危険が及ぶ可能性があると判断した段階でただちに回避措置を実施します。その際は、各種交通機関の機能停止や、電力・ガス・水道などのインフラ停止を想定したBCPの発動が求められます。その後、地震発生から約1週間後に発表される「巨大地震注意」に応じた早期復旧対応を行います。最終的に異常が収束したと評価された場合には「調査終了」が発表されます。

この一連のフローは、住民や企業に対し段階的な対応と事前対策を講じることの重要性を示すものです。企業においては、従業員の安全確保を最優先に、業務継続と復旧対応を柔軟に実施することが、混乱と被害を最小限にとどめ、効果的なリスク低減を実現するために不可欠となっています。

過去の南海トラフ地震臨時情報発表と対応事例

2024年8月8日、宮崎県沖の日向灘を震源とするマグニチュード7.0を超える地震が発生し、運用開始後初めて「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」が発表されました。内閣府と気象庁は合同で記者会見を行い、「巨大地震注意」に至った科学的根拠や防災対応を説明し、住民や企業に後発地震への備えを呼び掛け、防災対応の具体的な行動を促しました。

臨時情報が発表された自治体では、住民に対し避難態勢の準備の呼び掛けや、避難所・防災拠点の設置などの対応が行われました。

南海トラフ沿い西側と南側の対策

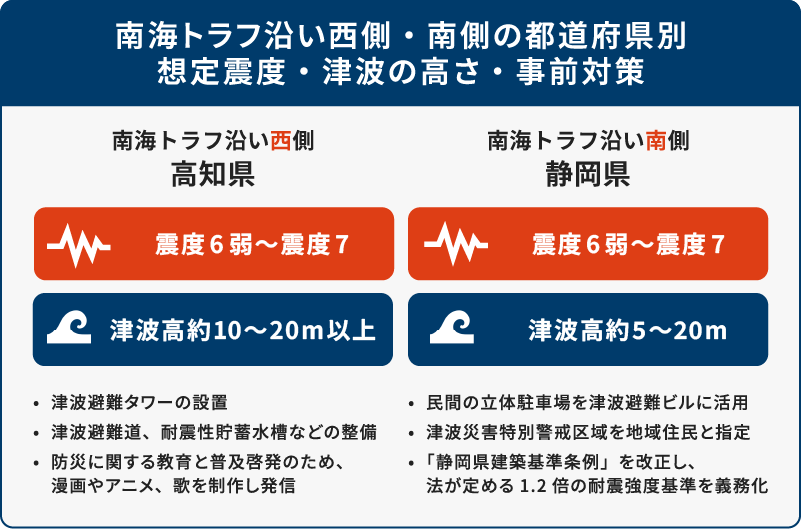

南海トラフ地震の想定震源域は主に西側と南側で大きく分かれており、どちらか半分がずれ動く現象を「半割れ」と呼びます。各都道府県は防災計画に基づく対策を進めており、事前に対策を講じています。2025年3月に公表された最新の想定被害(※7)によると想定震源域の西側である高知県、南側にあたる静岡県も最大震度7となる可能性があるとし、津波の高さは20mに到達すると想定されています。ここでは、西側の高知県と南側の静岡県における想定震度、津波の高さ、事前対策を整理し具体的な内容を解説します。

図4:南海トラフ沿い西側(高知県)と南側(静岡県)の想定震度・津波高・事前対策の比

西側にあたる高知県は、津波到達が早いとされているため、行動フローの基本を「揺れがおさまったら即避難」と掲げています。そのため住民が迅速に避難を行えるよう津波避難道を整備し、津波避難タワーや津波避難ビルを建設しています。白浜町や高知市など観光客が多く訪れる地域では、多言語表示やホテル主体の避難誘導マニュアルが整えられており、防災教育と普及啓発に注力しています。

一方、静岡県では、静岡県建築基準条例を改正し、法が定める1.2倍の耐震強度基準を義務化しています。さらに、東日本大震災の教訓から津波災害特別警戒区域の指定を地域住民と協力して取り組んだほか、民間の立体駐車場を津波避難ビルに活用しています。広域大規模訓練の実施や民間企業との連携により、官民一体の防災力強化を図っています。

(※7)内閣府「地震モデル報告書について 計算結果集(令和7年3月31日)」

2024年臨時情報発表時の企業対応

2024年8月に発表された「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」を受け、多くの企業は従業員の安全確保と安否確認を優先して実施したほか、事前に策定していたBCPを発動し、在宅勤務やシフト調整を行いながら業務を継続しました。

以下の表1では、当時、弊社が調査した企業の具体的対応を抜粋して示します。

表1:「南海トラフ地震臨時情報への各社対応」を基にした企業の対応例

| 企業対応フェーズ | 実際の対応例(抜粋) |

|---|---|

| BCP発動 | 対策本部を招集、または経営者と事務局にて対応方針を検討 |

| 業務調整 | 従業員に在宅勤務を推奨、出張は可能な範囲で延期を推奨 |

| 従業員の安全確保 | 安否確認ルールの案内、家庭の防災・会社の防災手順を案内 |

| 業務継続・復旧準備 | イベントを予定通り開催、南海トラフ影響範囲の拠点を対象にBCP対応フローの確認を依頼 |

20社に対して調査した業界別の対応詳細は、「南海トラフ地震臨時情報への各社対応」をご覧ください。臨時情報を受けて早期に対応した企業が多く、発表された翌日には全従業員に対し注意喚起の一斉通達を実施していました。対策本部は必ずしも設置されませんでしたが、概ね対策本部長と事務局が対応方針を検討し、迅速に全社周知するケースが多かったとしています。これらの動きをさらに再現性のあるものに構築するためには、対策本部や事務局が動き出すトリガーや収集すべき情報の整理が必要としています。

南海トラフ地震に備えた企業の対応策とは

南海トラフ地震の発生可能性が高まる今、南海トラフ地震臨時情報の発表基準や「調査中・巨大地震注意・巨大地震警戒」といったキーワードごとの防災対応を把握することが重要です。南海トラフ地震の発生前に臨時情報が発表されるとも限らないことに留意し、自社だけでなく、政府や各自治体の動向も含めて確認する必要があります。

「南海トラフ地震臨時情報防災対応ガイドライン(令和7年8月改訂)」では、地方公共団体・事業者の区分で「防災対応の基本的な考え方」、「巨大地震警戒、巨大地震注意の発表時の防災対応」が明確に示されました。企業が平時に備える対応と後発地震に備えた被害軽減に向けて、ガイドラインの内容を整理します。

平時に備えるBCP強化と人員体制整備

企業は、平時から地震発生後の施設や業務などを含めて脆弱性を認識し、それに対する措置をとる必要があります。不測の事態が発生しても、事業を中断させない、可能な限り短期間で復旧させるための体制を考慮しBCPを改善します。既存のBCPで後発地震対策に準ずるものは活用し、不足箇所は人的・物的被害の軽減が図れるよう見直します。

具体的には、地震によって従業員の生命に危険を及ぼすおそれのある状況を整理し、不特定多数が利用する施設や危険物を取り扱う施設については、出火防止や安全確保のための施設点検を確実に実施します。従業員の安否確認や安全確保手段を複数検討し、臨時情報発表時に出社ができない可能性のある従業員を把握したうえで、業務に必要な人員の再配置や代替人員を確保する体制を整えます。代替の取引先を検討するなどサプライチェーンへの影響を鑑みて判断することも重要です。

さらに、津波による影響も考慮しなければなりません。浸水想定区域に事業所や取引先がある場合には、避難手段や緊急避難場所(津波避難タワーや高台)を把握する必要があります。特に、巨大地震警戒が発表された場合、津波の到達が早い地域では市町村の指示に従い事前避難を行うことを考慮し、事前避難対象地域内に居住する従業員がいる場合は、可能な範囲で避難先を確保します。

これらの体制整備は、発災後の事業活動への影響を最小限に食い止め、交通途絶による人員減少にも迅速に対応できる可能性が高まります。

後発地震を想定した被害軽減と復旧対策

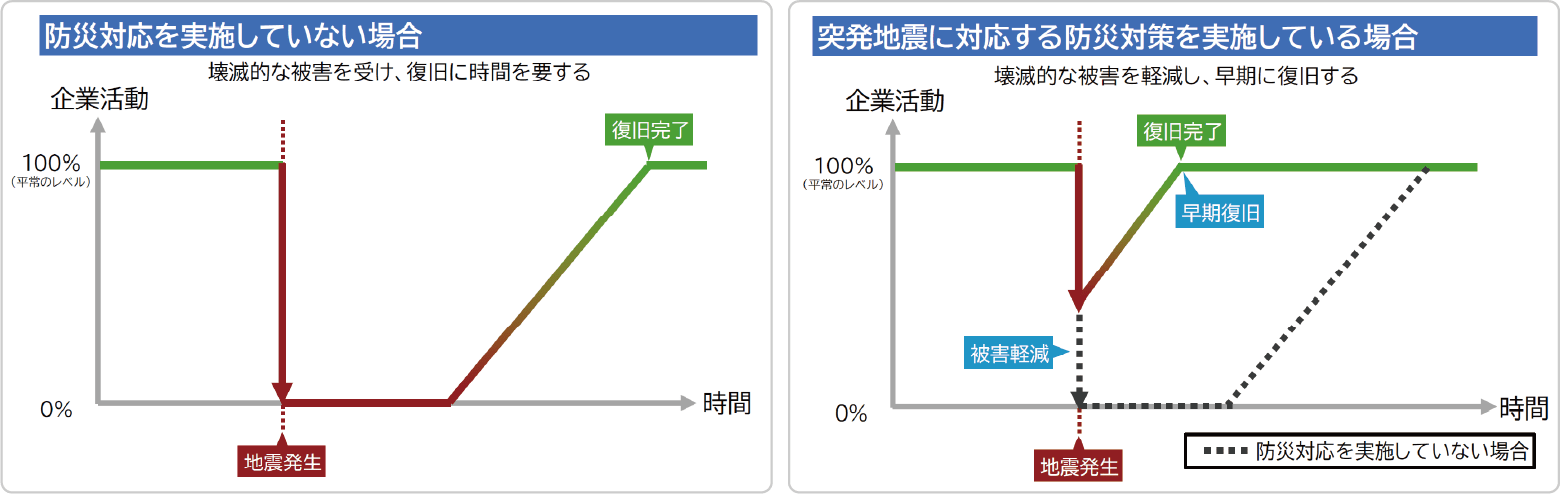

企業が防災対応を実施していない場合、壊滅的な被害を受け、復旧までに時間を要するとされています。

図5:事前の防災対応による企業活動低下軽減のイメージ

企業は、後発地震による被害を軽減し早期復旧を迅速に行えるよう、巨大地震警戒が発表された際には、日ごろからの備えに加え、普段以上に警戒した防災対応を一定期間継続的に行う必要があります。

ガイドラインが明示する具体的な警戒措置の例として、以下が挙げられています。

- 輸送ルートを津波の危険性がある沿岸部から内陸部に変更

- 燃料貯蔵や車両燃料を常時満タンにする

- 製品在庫の増産や、原材料・部品の積み増し

- 津波浸水想定地域から貨物・輸送機器などを移動

- 定期的な重要データのバックアップ

震源域付近の取引先や顧客企業に甚大な被害が及ぶ可能性も想定し、サプライチェーンの強化や物流ルートの多様化を図ることは事業継続に直結します。ガイドラインでは、警戒措置の実施により一時的に企業活動が低下しても、トータルとして被害軽減や早期復旧につながる措置であれば実施を推奨するとしているため、自社のBCPを見直す際に確認し、検討を行います。

このような事前対策は、自社だけでなく、取引先や地域社会への影響を抑えることにもつながります。多角的な防災対応を今一度見つめ直し、企業として何ができるかを改める機会になれば幸いです。