【解説】半割れ・一部割れ・ゆっくりすべりとは?南海トラフ被害シナリオと企業の防災対応

| 改訂者: | ニュートン・コンサルティング 編集部 |

半割れ・一部割れ・ゆっくりすべりとは、南海トラフ沿いで警戒される異常な現象で、現象ごとに被害シナリオや防災対応が異なります。本記事では、最新の南海トラフ地震臨時情報防災対応ガイドラインを踏まえ、企業への影響や防災対応策をわかりやすく解説します。

臨時情報が発表される異常な現象とは

南海トラフ地震臨時情報は、南海トラフ地震の発生可能性が平常時より相対的に高まったと評価された場合や、南海トラフ沿いで「異常な現象」が観測された場合に発表されます。

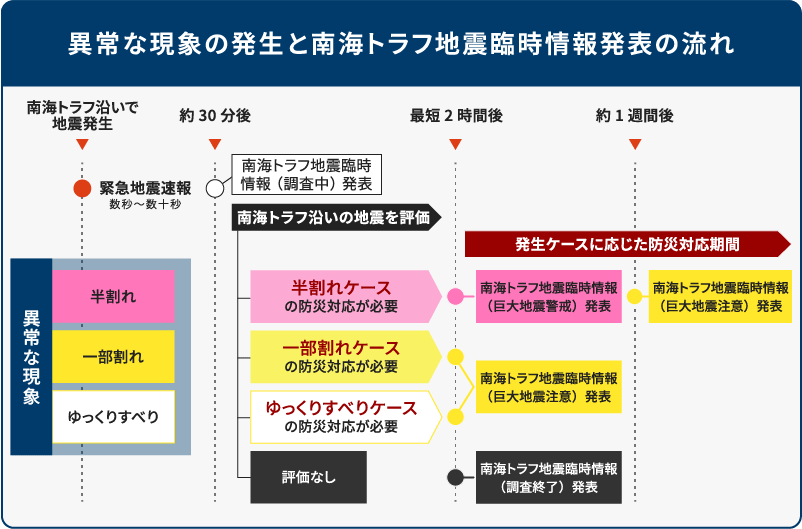

南海トラフ地震臨時情報における異常な現象とは、「半割れ」、「一部割れ」、「ゆっくりすべり」といった3つの現象を指します。図1をご覧ください。南海トラフ沿いの想定震源域やその周辺で、マグニチュード6.8以上の地震が発生した場合、もしくは南海プレート境界面でゆっくりすべりが発生した可能性がある場合に、気象庁が「南海トラフ地震臨時情報(調査中)」を発表します。

図1:半割れ・一部割れ・ゆっくりすべりの発生と南海トラフ地震臨時情報発表の流れ

その後、有識者による「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」において、南海トラフ沿いの地震について評価が行われます。本検討会では、地震のモーメントマグニチュードや震源域、異常な現象の観測結果を基に「半割れケース」、「一部割れケース」、「ゆっくりすべりケース」、もしくは該当なしと評価します。「半割れケース」、「一部割れケース」、「ゆっくりすべりケース」のいずれかに該当する場合は、それぞれのケースに応じて「巨大地震警戒」や「巨大地震注意」のキーワードを付して臨時情報を再度発表します。観測された現象がいずれのケースにも該当しないと評価された場合は、「南海トラフ地震臨時情報(調査終了)」が発表されます。

このように、臨時情報の種類とそれに応じた防災対応が異なるため、企業担当者はそれぞれの意味を理解し、自社のBCPに取り入れることが重要です。

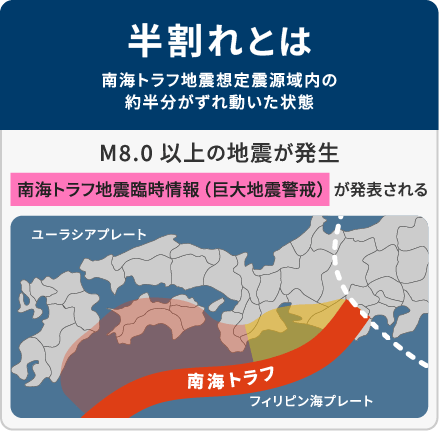

「半割れ」とは

半割れとは、南海トラフ地震の想定震源域内の約半分がずれ動いた状態を指します。半割れは、東側、または西側の片側がずれ動くだけでなく、連動して残り半分の領域でも後発地震が発生する可能性が高いとされています。

図2:南海トラフ地震における「半割れ」の定義・震源域・地震規模

評価検討会における「半割れケース」は、これが該当するほか、南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界でモーメントマグニチュード8.0以上の地震が発生した場合も半割れケースとして捉えます。さらに、想定震源域の7割以上が破壊された場合も、未破壊領域で引き続き大規模地震が発生する可能性があるため、半割れケースとして扱われます。

南海トラフ沿いで半割れケースが発生したとされる過去の地震は以下の通りです。

【表1】半割れケースに該当する南海トラフ沿いで発生した過去の地震一覧

| 年度 | 地震名 | 地震の規模 ※Mw:モーメントマグニチュード |

特徴 |

|---|---|---|---|

| 1944年12月7日 | 昭和東南海地震 | Mw8.2 | 死者1,183人、負傷者2,853人 |

| 1946年12月21日 | 昭和南海地震 | Mw8.4 | 【昭和東南海地震の約2年後に発生】 死者1,443人、負傷者3,842人 |

| 1854年12月23日 | 安政東海地震 | Mw8.6 | この直後に発生した安政南海地震と合わせ、死者数千人、倒壊家屋3万軒以上 |

| 1854年12月24日 | 安政南海地震 | Mw8.7 | 【安政東海地震の約32時間後に発生】 |

内閣府「南海トラフ地震臨時情報防災対応ガイドライン(令和7年8月改訂)」を基にニュートン・コンサルティングが作成

この表からも見て取れるように、半割れは、先発地震の発生後、数十時間から数年のタイムラグを経て、残り半分の想定震源域でも大規模な後発地震が発生していることに注意が必要です。そのため、半割れケースに該当すると評価された場合は、気象庁が「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)」を発表し、自治体や企業に対して一層の防災強化を促します。企業においても、先発地震と後発地震の両方を前提とした長期的な防災対応が求められるため、可能な限り事業活動を止めず、早期復旧を行うための実効性のあるBCPへと改善し対策を講じることが重要です。

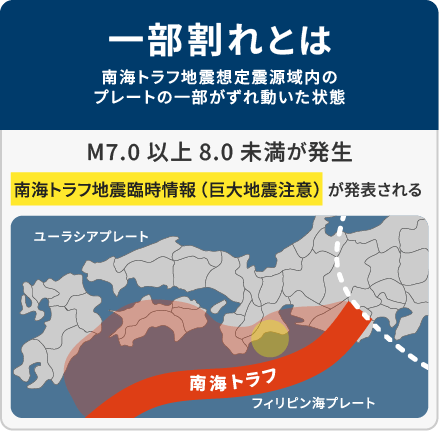

「一部割れ」とは

一部割れとは、南海トラフ地震の想定震源域内やその周辺でプレートの一部分がずれ動いた状態を指します。図3のように、一部割れは想定震源域内の一部で発生する現象のため、該当地域では強い揺れを感じ、震源域に近い沿岸部では津波警報や大津波警報が発表される可能性があります。

図3:南海トラフ地震における「一部割れ」の定義・震源域・地震規模

一部割れケースと評価される基準は、南海トラフ地震の想定震源域やその周辺でモーメントマグニチュード7.0以上8.0未満の地震が発生した場合や、想定震源域のプレート境界以外や想定震源域の海溝軸外側50km程度までの範囲でモーメントマグニチュード7.0以上の地震が発生した場合も含まれます。そのため、2024年8月8日に日向灘で発生した地震も一部割れに該当します。

一部割れは、全域連動型の大規模地震や半割れと比較すると、被害範囲は限定的であり、交通インフラやライフラインに大きな影響はないとされていますが、表2のように、半割れよりも発生回数が多く、15年程度に一度発生する可能性があるとしています。

【表2】一部割れケースに該当する南海トラフ沿いで発生した過去の地震一覧

| 年度 | 地震名 | 地震の規模 ※Mw:モーメントマグニチュード |

特徴 |

|---|---|---|---|

| 1931年11月2日 | 日向灘 | Mw7.3 | 死者1名、負傷者29名 |

| 1941年11月19日 | 日向灘 | Mw7.6 | 死者3名、負傷者23名 |

| 1948年4月18日 | 昭和南海地震(余震) | Mw7.4 | – |

| 1961年2月27日 | 日向灘 | Mw7.5 | 死者2名、負傷者7名 |

| 1968年4月1日 | 日向灘 | Mw7.7 | 負傷者15名 |

| 2004年9月5日 | 紀伊半島沖(三重県南東沖) | Mw7.3 | 負傷者10名 |

| 2004年9月5日 | 東海道沖(三重県南東沖) | Mw7.5 | 負傷者37名 |

| 2024年8月8日 | 日向灘 | Mw7.0 | 負傷者16名 |

内閣府「南海トラフ地震臨時情報防災対応ガイドライン(令和7年8月改訂)」を基にニュートン・コンサルティングが作成

一部割れが発生した場合においても、発生地域によって被害状況が異なるため注意が必要となります。一部割れケースと評価された場合は、気象庁より「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」が発表されます。この場合、企業は日ごろからの備えに加え、特別な備えとして、従業員や施設利用者が迅速に避難できる態勢を確保した上で、社会経済活動を継続することが望まれます。

「ゆっくりすべり」とは

ゆっくりすべりとは、“ゆっくりと断層が動いて地震波を放射せずにひずみエネルギーを解放する特異な現象”(※1)です。ゆっくりすべりは、「スロースリップイベント(SSE)」とも呼ばれ、短期的スロースリップイベントと長期的スロースリップイベントの2種類があります。

- 短期的スロースリップイベント:数日かけて発生する現象

- 長期的スロースリップイベント:数カ月から数年かけて発生する現象

これらのゆっくりすべりは、プレート境界の固着が強いとされる領域よりも深い場所で発生します。東海地域や紀伊水道、豊後水道などの南海トラフ沿いでも観測されますが、大規模地震の事例はありません。(※2)通常の地震で発生するような強い地震波を伴わないため、人が揺れを感じることはなく直接的な被害もありませんが、前例のない事例として学術的に注目されており、将来の巨大地震のリスクを評価する上では、極めて重要な情報とされています。そのため、気象庁は、南海トラフ沿いのプレート境界におけるゆっくりすべりを常時観測し、観測された場合は「南海トラフ地震臨時情報(調査中)」、「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」と段階的に発表します。

(※1)政府 地震調査研究推進本部「スロースリップ(ゆっくりすべり)」

(※2)内閣府「南海トラフ地震臨時情報防災対応ガイドライン(令和7年8月改訂)」

南海トラフ地震の被害想定と企業への影響

2025年3月、中央防災会議は「南海トラフ巨大地震 最大クラス地震における被害想定について」を新たに公表しました。これは、内閣府の南海トラフ巨大地震モデル・被害想定手法検討会において、科学的知見に基づき南海トラフ地震における最大クラスの地震と津波を想定し推計されたものです。

最新の被害想定では、経済的被害額が約225兆円となりました。(※3)地方ごとに大きく被災したケースを人的被害と建物被害に分類したものは以下の通りです。

(※3)内閣府「南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ報告書 説明資料」

【表3】各地方が大きく被災した場合の人的被害と建物被害の最大想定

| 東海地方 | 近畿地方 | 四国地方 | 九州地方 | |

|---|---|---|---|---|

| 人的被害 [死者数](※a) | 約298,000人 | 約282,000人 | 約238,000人 | 約240,000人 |

| 建物被害 [全壊・焼失](※b) | 約2,340,000棟 | 約2,333,000棟 | 約2,324,000棟 | 約2,350,000棟 |

内閣府「南海トラフ巨大地震 最大クラス地震における被害想定について」を基にニュートン・コンサルティングが作成

(※a)地震動ケース(陸側:冬・深夜、風速 8m/s、早期避難率低)・津波ケースによる算出

(※b)地震動ケース(陸側:冬・夕、風速 8m/s)・津波ケースによる算出

一部割れが発生した場合においても、発生地域によって被害状況が異なるため注意が必要となります。一部割れケースと評価された場合は、気象庁より「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」が発表されます。この場合、企業は日ごろからの備えに加え、特別な備えとして、従業員や施設利用者が迅速に避難できる態勢を確保した上で、社会経済活動を継続することが望まれます。

今回の改訂では、ライフラインの復旧の見通しについて推計値が追加されています。概ね前回同様の復旧予測日数に変わりはないものの、電力については、最大停電軒数が約9%(240万棟)増加し、情報通信における最大不通回線数が約40%(380万回線)増加しました。復旧予測日数は、電力(電柱被害に基づく停電)は約1~2週間、情報通信は最大で約4週間としています。

このほかにも、交通施設(道路・鉄道・港湾・空港)や生活(避難者・帰宅困難者・物資・医療機能)への影響や被害想定について示しています。(※4)

(※4)内閣府「南海トラフ巨大地震の被害想定について(施設等の被害)」

最新ガイドラインを踏まえた企業の防災対応

2025年8月、内閣府は「南海トラフ地震臨時情報防災対応ガイドライン」を改訂し公表しました。これは、南海トラフ地震の発生可能性が平常時より高まった場合に、自治体や企業が取るべき防災対応について事前に定めておくための指針となります。

今回の改訂では、2024年8月に初めて臨時情報が発表された際の教訓を踏まえ、特に「巨大地震注意」に関する防災対応に関する記述が充実化されました。

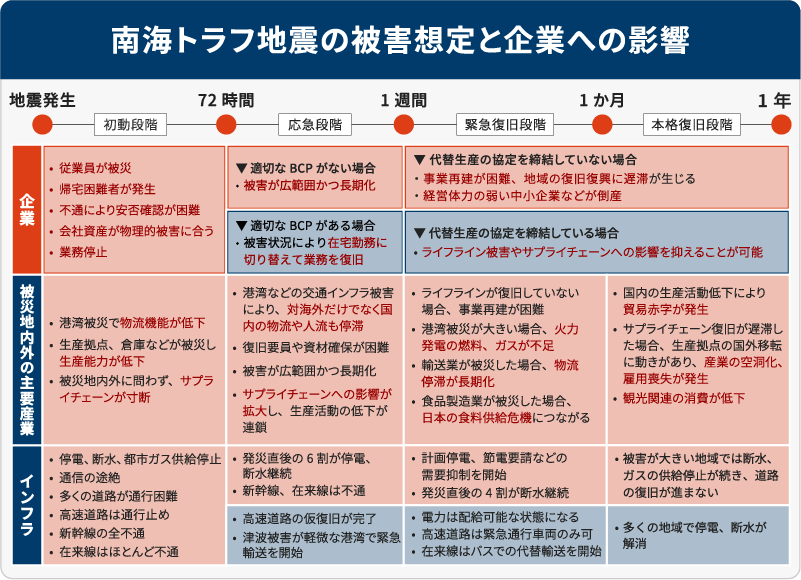

図4:最大クラスの南海トラフ地震による時間経過別の被害想定と企業活動への影響

図4は前述の被害想定を基に、地震発生後の企業における影響を時系列に沿って示したものです。発災直後は従業員の被災や安否確認対応に追われることや、自社や各拠点の物理的被害により業務の停止といった影響が発生します。72時間経過後、適切なBCPがあるかによって企業への影響が異なっていることがわかります。被害を軽減し、早期復旧を図るためにも企業はこれを踏まえ、本ガイドラインの内容を考慮し、事前の防災・減災対策を講じる必要があります。

各臨時情報×初動対応の確立

半割れや一部割れ、ゆっくりすべりといった異常な現象が観測され、臨時情報が発表された場合、企業は従業員の安全確保と事業継続のための適切な防災対応を迅速に行うことが求められます。

各臨時情報の内容を正確に把握し、それに応じた初動対応計画の策定を行います。一方で、地震発生前に必ず臨時情報が発表されるとも限らないため、「より安全な防災行動を選択する」という考え方を前提に初動対応計画を策定することも重要です。初動対応には、人命救助や安全確保、初期消火、避難誘導などの緊急性が非常に高い活動が多くを占めます。正確な情報収集と伝達が求められるため、行動計画や役割分担、連絡体系と手段を明確に定めます。

ライフライン被害×従業員の被災リスクを考慮

図4の通り、発災から72時間経過すると、BCPの有無により企業への影響が変わることが伺えます。BCPの策定はもとより、自社の脆弱性を再認識した上で、BCPを改善することが必要です。

半割れの現象が観測された場合「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)」が発表されます。この情報は影響が広範囲にわたることを示しており、特に津波被害の影響も甚大である場合が想定されるため、津波浸水想定区域内の事業所では、市町村の避難指示に従い、従業員の安全確保と避難誘導を最優先とします。

ガイドラインでは、従業員の働き方を在宅勤務に切り替えるほか、交通機関停止により従業員確保が困難になる場合を想定した対応を検討することが望ましいとしています。ライフラインの影響と従業員の被災リスクを加味したBCPに改善することが重要です。

代替拠点の確保×サプライチェーンリスクを考慮

半割れや一部割れはいつ発生するか予測困難であり、南海トラフ地震を突発地震と捉えて対策を講じる必要があります。

図4に示した通り、サプライチェーンについては、事業活動において甚大な影響を与える可能性があるため、平時に物流や生産製造の代替拠点を取り決めておくことが必要です。この場合、搬送に使用する道路が寸断されるリスクや、各ライフラインの被害想定と復旧期間についても考慮するほか、津波浸水想定区域にある場合で、それ以外の手段がない場合にどのように物資を搬送するかについても検討します。事業継続のための具体的なリスクシナリオと、それに応じた具体的な対応策を洗い出し、発災時、事務局や従業員と共に対策を実行できるよう日ごろからBCP訓練を実施することや、サプライヤーと連携体制を強化することも有効な手段となります。

2025年9月には、地震調査研究推進本部により南海トラフの地震活動の長期評価が、今後30年以内に60~90%以上の確率で発生すると改訂されました。半割れのように、時間差で巨大地震が連鎖する「後発地震」のリスクも指摘されています。南海トラフ地震の緊迫性が増すなかで、企業は事業継続のため、平時からBCPを整備・確認し、各異常な現象の特徴とそれによる臨時情報の発表に応じた適切な防災対応をとることが重要です。