【解説】災害医療とは?CSCATTT・救急医療との違い・DMATなどの医療チームの役割

| 執筆者: | シニアコンサルタント 高橋 篤史 |

| 改訂者: | ニュートン・コンサルティング 編集部 |

災害医療とは、自然災害や人為災害、複合災害などの予測不能な災害時において、急激に傷病者が増加し、医療需要が供給を大きく上回る状況で行われる医療支援です。本記事では、災害医療と救急医療の違いや災害医療の7つの原則、これに携わる医療チーム(DMAT・JMAT・日赤救護班など)の役割を踏まえ、災害医療とBCPについてわかりやすく解説します。

災害医療とは

災害医療とは、自然災害や人為災害、複合災害など突発的な災害で傷病者が急増した場合に、地域の医療需要が供給を超過する状況で行われる医療支援です。

災害医療の定義と基本的な考え方

地震や津波などの自然災害、大規模な事故やテロなどによる人為災害などでは、多数の傷病者が比較的短時間で激増し、医療の「超過需要」が発生する状況となります。医療需要と供給のアンバランスが生じる限界状況で、「防ぎえた災害死」をなくし、可能な限り多くの命を救うことを目的として災害医療が必要とされています。そのため、医師をはじめ医療従事者は災害医療特有の倫理観に基づいて被災地で現場指揮をとる必要があり、災害対策基本法に基づいた防災基本計画において災害対応体制の一環として規定されています。

災害医療の対象となる災害

災害とは、「暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいう。」と内閣府の災害対策基本法で定義されています。

災害医療の対象となる災害は、自然災害や人為災害に限らず、感染症のパンデミックやケミカルテロと呼ばれるNBC災害や複合災害など多岐にわたります。これらの災害には、それぞれ異なる医療ニーズが存在し、それに応じた資源配分・医療指揮体制が求められます。

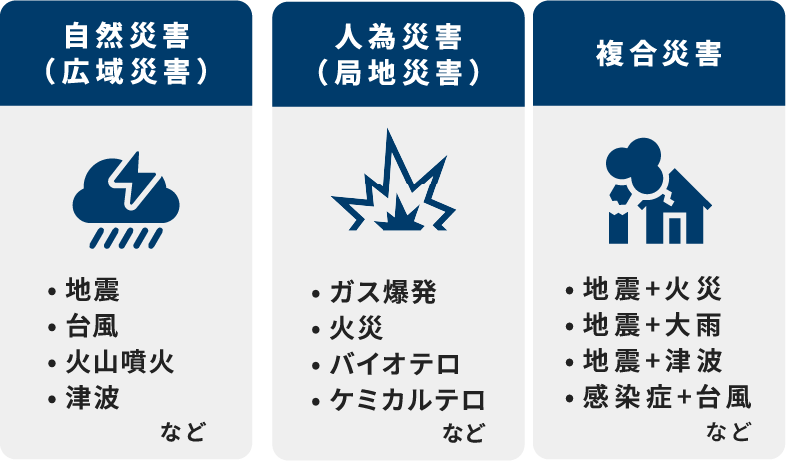

ここでは、図1の通り、災害医療の対象となる災害を3つに分類し説明します。

図1:災害医療の対象となる災害の分類(自然災害・人為災害・複合災害)

ニュートン・コンサルティングが作成

自然災害(広域災害)

自然災害は、地震、台風、火山噴火、津波など、災害自体は短期間に終息する短期型と、長雨、干ばつ、疫病など、徐々に被害が発生し被害が長期にわたる長期型に分類されます。

2016年4月に発生した熊本地震では、立て続けに震度7の地震が発生したことで、熊本市内の基幹病院を含む半数以上の医療機関が被災し、発災直後から災害医療の超過需要に直面しました。県内外から全国222チーム、延べ1,028名のDMAT隊員が急性期医療支援にあたり、1,500名を超える傷病者の搬送や救護所支援などを実施しました。

人為災害(局地災害)

人為災害とは、ガス爆発、火災、兵器または事故によって発生する特殊災害であるNBC災害や、NBC災害に放射性物質の拡散と爆発物を加えたCBRNE災害などがあります。

事故(自動車、列車、航空機、船舶)、テロ行為、マスギャザリング(大規模イベントやスポーツ観戦など、一定期間、限定地域に同じ目的で集まった群衆)における災害なども該当します。原子力事故など放射性物質による大気汚染被害は広域災害となりうるものもあります。

1995年に発生した地下鉄サリン事件は、猛毒の化学剤「サリン」が散布されたNBC災害で5,000人以上が負傷し、救急活動にあたった消防職員135人が二次被害を受けました。このような人為災害では、通常の自然災害とは異なる高度な対応と専門的知識を持った体制構築が求められます。

複合災害

複合災害とは、2つ以上の災害が同時期または復旧の過程で連続的に発生する災害です。記録的短時間大雨情報が発表されるほどの降雨が発生し、土砂災害や内水・外水氾濫を誘発することや、地震に続いて津波や火災、原発事故が発生するケースなどが該当します。

2011年に発生した東日本大震災では、マグニチュード9.0の大地震が津波を誘発し、福島第一原子力発電所の事故が発生しました。これは自然災害と人為災害による典型的な複合災害であり、甚大な被害が発生しました。日本全国からDMATが招集され、災害拠点病院などへの広域搬送が実施されました。

災害医療と救急医療とは

災害医療は、予測不能な災害時において、急激な傷病者の増加や、病院など医療機関の被災などにより医療の需給バランスが通常とは逆転した状況で行われます。この場合、最大多数の傷病者に対し、必要最小限の医療を行う必要があり、個々の患者に対して最適な医療支援が提供される救急医療とは本質的に異なります。

救急医療の特徴

救急医療とは、突発的な傷病や急変による緊急性が高い患者に対して、病院など医療機関で提供される医療を指します。

救急医療の特徴は、「初期救急医療」、「二次救急医療」、「救命救急医療」の3つに分類されている点であり、患者の症状の重さや緊急性に応じて、災害拠点病院をはじめ適切な医療機関が迅速に対応できるように整備されています。

一次救急医療(初期救急医療)は、主に入院不要の軽症の患者が対象で、夜間や休日に体調を崩したときに利用され、風邪や軽いけがなどが該当します。一次救急医療施設は、休日夜間に対応できる・在宅当番医制に参加する地域のかかりつけ医や一般診療所、休日夜間急患センターなどです。

二次救急医療は、入院や手術を必要とする中等症や一部の重症患者が対象で、病院に救急車で搬送される患者の多くを受け入れます。二次救急医療施設は、地域の中核病院や救急告示医療機関として指定された病院で、それぞれの病院にはCTや入院設備、当直体制が整っています。

三次救急医療( 救命救急医療)は、命の危険がある重篤な患者が対象で、一次・二次での対応が困難かつ高度な治療が必要とされており、24時間体制で外科・内科・集中治療など専門の医師が連携しながら集中的な治療を行います。そのため、三次救急医療で対応する傷病例として、重度の外傷、急性心筋梗塞、脳卒中などが該当します。三次救急医療施設は、ICU(集中治療室)での集中治療に対応できる救命救急センターや高度救命救急センターなどです。

災害医療と救急医療の違い

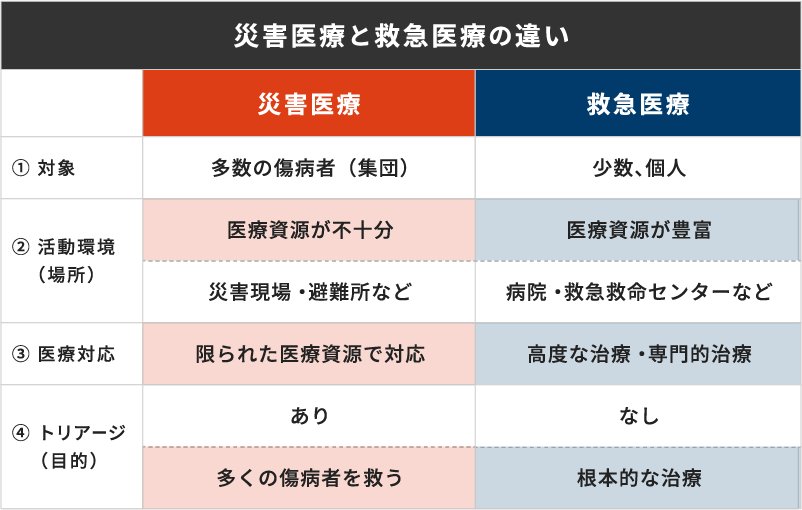

「災害医療」と「救急医療」は、どちらも災害時や緊急時に命を守るための重要な医療体制として位置づけられていますが、その内容や役割には大きく4つの違いがあります。

図2:災害医療と救急医療の違い

1つ目は、対象の違いです。災害医療は、地震や津波、火災、テロ、感染症のパンデミックなどにより生じた多数の傷病者を対象とします。一方で、救急医療は、心筋梗塞や交通事故など、個人の急病やけがに対応するものです。

2つ目は、活動環境と活動場所です。災害医療は、被災地や避難所など、医療資源の供給が著しく制限された環境下で行われるものです。これに対し、救急医療は、平時かつ病院をはじめ医療機関や救命救急センターなどの医療資源が豊富な環境下で行われるものです。

3つ目は、医療対応の考え方です。災害医療は限られた医療資源を多くの傷病者に最適配分する集団対応が求められるのに対し、救急医療は患者一人ひとりの病態に応じて、高度で専門的な対応が求められます。

4つ目は、トリアージの目的です。災害医療は、医療資源が不足する中、多数の傷病者を救うことを目的としており、その手段として「トリアージ」が初動対応として行われることが一般的です。災害医療で行われるトリアージは、限りある医療資源のなかで重症者よりも中等症者を優先することもあります。

救急医療の場合でも、トリアージが行われる場合もありますが、これは救急医療として重症者を最優先で救命し、根本的な治療を施すために行われるものです。

災害医療と救急医療は、どちらも「命を救う」ことは共通しますが、災害医療では「可能な限り多くの命」、救急医療では「個々の命」を救うという目的の違いがあります。

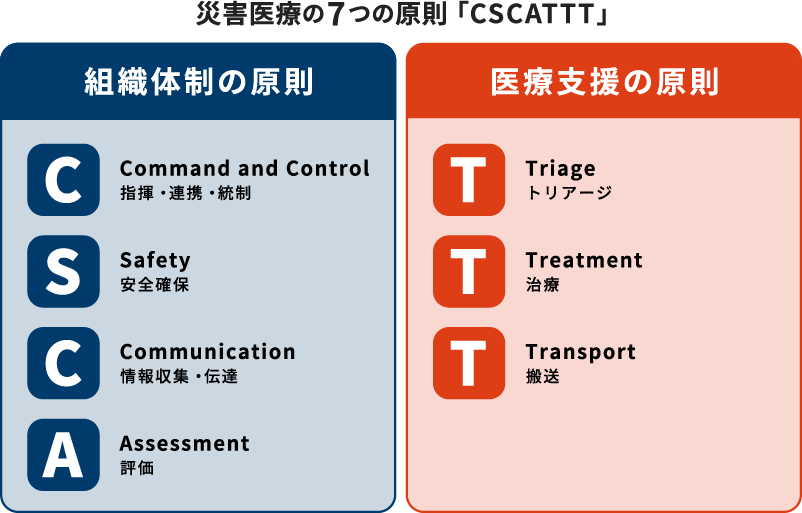

災害医療の7つの原則「CSCATTT」とは

災害医療では、突発的かつ大規模な事態に迅速・的確に対応するために、「CSCATTT(シー・エス・シー・エー・ティー・ティー・ティー)」という7つの基本原則が行動指針となります。「CSCATTT」は、災害現場での医療マネジメントと医療支援を体系的に整理したもので、限られた資源と時間の中で、効果的な救命活動を行うために欠かせない行動指針です。

「CSCATTT」は、前半の「CSCA」が組織体制で、後半の「TTT」が医療支援を表します。

図3:災害医療の7つの原則「CSCATTT」

【組織体制の原則】CSCA

「CSCATTT」のCSCAとは、災害現場における指揮命令などの組織的対応と情報管理に関する原則です。災害時における医師をはじめ医療チームの統率・安全・情報連携・状況評価を包括的にマネジメントし、災害対応の医療マネジメントの役割を担います。

C: Command and Control (指揮・連携・統制)

CSCAの「C」は、指揮、連携、統制を表す「Command and Control」の頭文字をとったもので、各機関のリーダーをトップとした組織の縦の指揮命令系統(Command)と、消防や自衛隊など他組織との横の連携(Control)により、災害現場において、混乱を避けるため、明確な現場指揮体制を確立することが重要とされています。これにより効率的な医療活動が可能になります。

S: Safety (安全確保)

CSCAの「S」は、安全確保を表す「Safety」の頭文字をとったもので、災害現場で重要視される「3S」と呼ばれる安全管理の原則です。「3S」は、「①Self(自分自身の安全)」、「②Scene(現場の安全)」、「③Survivor(生存者の安全)」の順に安全を確保し、災害現場では、災害医療を行う医師をはじめ医療従事者自身の安全確保(Safety)も欠かせないとされています。

必要な防護具の着用など自分自身の安全が確保されているかどうかを確認し、その場の環境(崩壊、火災、有害物質など)の安全を確認、最後に、救助対象者である生存者の安全確保を行います。

この3Sの順序を守ることは、二次被害を防ぎ、安全かつ効果的な災害医療活動を行うことにつながりますが、安全が確保されなければ、医療活動そのものを継続することが難しくなり、さらなる被害を生む可能性があります。

C: Communication (情報収集・伝達)

CSCAの「C」は、情報収集、伝達を表す「Communication」の頭文字をとったもので、正確かつ迅速な情報収集および伝達は、災害医療の要とされています。災害医療における指揮命令系統や安全確保と密接に結びついた重要な役割であり、被災地では、携帯電話やインターネットが使えないことも多いため、無線、衛星電話、優先電話などの複数の通信手段を事前に整備することで、他機関チームとの連携が円滑になるとしています。

さらに、情報伝達には内容そのもの(状況報告・被災規模・傷病者数など)と通信手段の両方が必要で、非常時でも混乱を避けるためにSBARやMETHANE法などの整理された伝達方法を活用することが推奨されます。適切な情報共有が、CSCATTTの「Assessment(評価)」や「Triage(トリアージ)」などの後の工程を支える基盤となります。

A: Assessment (評価)

CSCAの「A」は、評価を表す「Assessment」の頭文字をとったもので、災害医療において、災害対応全体の方向性を決める極めて重要な要素です。災害現場の被害状況、傷病者の人数・重症度、必要医療資源や搬送手段などを把握し、制限された条件下でも現実的かつ効果的な医療体制を設計します。Communication(情報収集・伝達)に基づく情報をもとに、METHANE報告などを活用して情報収集を行い、Command and Control(指揮・連携・統制)やSafety(安全確保)が整った後に評価を実施します。評価結果に応じて、次の行動目標や限られた資源の配分を決定し、PDCAサイクルで見直しながら柔軟に対応します。

【医療支援の原則】TTT

「CSCATTT」のTTTとは、災害現場における医療サポートに関する原則です。治療や搬送など傷病者への直接的な医療支援の役割を担います。

T: Triage (トリアージ)

TTTの1つ目の「T」は、「Triage」の頭文字をとったもので、トリアージとは前述でも示した通り、多数傷病者が発生し、限られた資源しかない限界状況において、傷病者の重症度と緊急度を評価し、治療の優先順位を決定するものです。災害医療のうち初めに行う医療支援であり、救命可能性と資源の効率性を考慮し、傷病者の緊急度と重症度が一目でわかる4色のタッグ(赤:最優先、黄:待機的治療、緑:保留、黒:無呼吸または死亡)を用いて分類します。これにより、一人でも多くの命を救うことを目指します。

T: Treatment (治療)

TTTの2つ目の「T」は、治療を表す「Treatment」の頭文字をとったもので、トリアージの結果に基づき、優先順位の高い傷病者から応急処置や必要な治療を行います。災害現場での治療は、病院での根本的な治療ではなく、病院など医療機関への搬送までの間に生命を維持し、症状の悪化を防ぐことを目的とした「安定化療法」が主となります。

T: Transport (搬送)

TTTの3つ目の「T」は、搬送を表す「Transport」の頭文字をとったもので、治療の優先順位と傷病者の状態、受け入れ可能な病院など医療機関の状況を考慮し、適切な医療機関に傷病者を搬送します。交通網の寸断や医療機関の被災状況を考慮した、効率的かつ安全な搬送計画が求められ、広域医療搬送が必要となる場合もあります。

災害医療に関わる医療チームとは

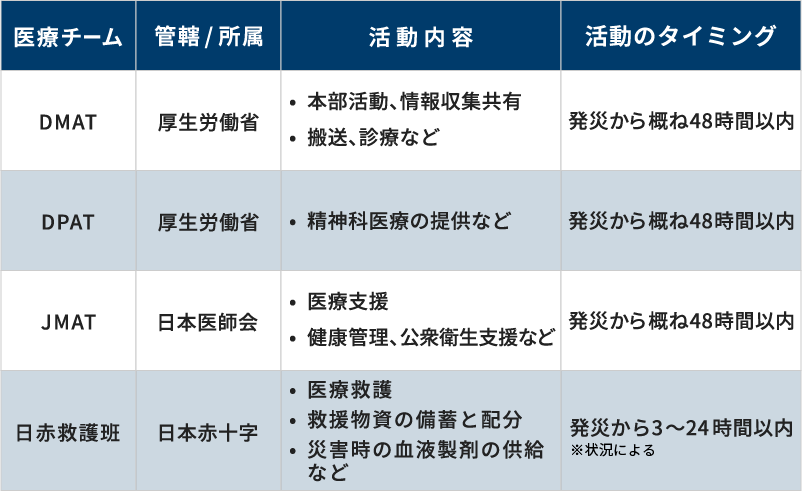

大規模災害時、限られた資源の中で最適な医療提供を行うため、災害医療では医師をはじめ複数の専門医療チームが出動します。ここでは、公的・民間に分かれる4つの代表的なチームを紹介します。

図4:災害医療に関わる主要医療チームの比較表

【公的な医療チーム】DMAT

DMAT(Disaster Medical Assistance Team:災害派遣医療チーム)とは、厚生労働省が管轄する公的な医療チームで、災害拠点病院を拠点に迅速な医療支援を行います。DMATの構成は、基本的に医師1名、看護師2名、業務調整員1名の1チーム4名で構成されており、都道府県の要請により派遣され、災害発生から概ね48時間以内に到着し、トリアージ・応急処置・後方搬送などを担います。

DMATには厚生労働省が発足した日本DMATと都道府県が発足した都道府県DMATの大きく2種類がありますが、日本DMATと都道府県DMATは対立するものではなく、多くの隊員が両組織への登録を行っており、必要に応じて、それぞれの現場指揮下で活動します。

DMATは、災害医療が必要となる限界状況下で多数傷病者に対応するための高度な訓練や研修を受けており、日本の災害医療において重要な役割を担っています。

【公的な医療チーム】DPAT

DPAT(Disaster Psychiatric Assistance Team:災害派遣精神医療チーム)とは、厚生労働省が管轄するメンタルヘルス支援や心理的応急処置を目的に編成された精神科医療チームです。DPATは、精神科医師、看護師、精神保健福祉士、臨床心理士、業務調整員など数名で構成されています。

都道府県の要請により出動し、避難所や病院などでトラウマ支援や被災者の心のケアに特化した医療支援を行います。災害のフェーズに応じて、急性期から中長期にわたる被災者ケアを継続的に提供し、心の健康維持に貢献します。

【民間の医療チーム】JMAT

JMAT(Japan Medical Association Team:日本医師会災害医療チーム)とは、日本医師会が主導する民間医療チームです。都道府県や地元医師会が中心となり、医師、看護師、事務職員などで構成されており、出動は医師会の判断と調整によって行われ、救護所や避難所での医療支援のほか、在宅医療など避難所以外への巡回診療や地域連携を行います。

JMATは、地域医療の継続支援を担っており、地域の医療ニーズにきめ細かく対応し、被災地の医療体制の再構築と、住民の健康維持に不可欠な役割を果たします。

【民間の医療チーム】日赤救護班

日赤救護班とは、日本赤十字社により編成された民間の医療チームです。災害時に全国から派遣され、基本的に医師、看護師、事務職員など1チーム6名で構成されています。避難所での救護や巡回診療、医療物資輸送、ボランティア支援など、多岐にわたる支援を展開し、災害拠点病院と連携しながら、地域全体の医療支援を補完します。

災害医療とBCP

災害医療は、予測不能な状況下において限られた医療資源と時間の中で、いかに効果的に医療行為を継続するかという点において、企業のBCP(事業継続計画)と合致する部分があります。

一般企業のBCPでは、災害時に生じる業務機能の低下を可能な限り抑え、回復することはもとより、企業として雇用する従業員の安全確保が最優先事項として挙げられるほか、初動対応や情報収集の手段などにおいては、災害医療における原則「CSCATTT」の「CSCA」の考え方と合致します。

ただし、災害医療に関しては、人命に直結するため、より迅速かつ的確な意思決定と現場指揮が一般的なBCPよりも求められます。

そのため、災害拠点病院のBCPでは、災害時に必要な業務にあらかじめ優先順位を設け、継続が必要な業務と一時的に縮小する業務を明確に区別します。この優先順位付けの例として、優先度の高い業務を患者に対する緊急手術や外傷治療、ICUでの投薬などとし、災害時にも継続すべき重要業務と位置づけます。

災害時には、平時とは異なる新たな業務も発生します。たとえば、トリアージや、被災した重症患者の処置、医療資機材の緊急調達、病床や医療スタッフの再配分などが該当します。これにより、医療活動を支える電気・水道・通信などのライフラインの確保も災害時の業務遂行にあたり必要不可欠となるため、災害拠点病院などのBCPでは、これらの復旧業務も優先順位の高い作業として行われます。