【解説】災害派遣医療チーム(DMAT)とは?役割・種類・活動内容

| 執筆者: | 取締役副社長 兼 プリンシパルコンサルタント 勝俣 良介 |

| 改訂者: | ニュートン・コンサルティング 編集部 |

災害派遣医療チーム(DMAT)とは、大規模な災害が発生した現場で医療支援を行うために派遣される専門チームです。本記事では、DMATの発足背景や厚生労働省が定めた役割、チーム構成、活動実績などの基本的な知識に加え、JMATやDWAT、DPATなど災害時に活躍するチームとの違いについても解説します。

DMATとは

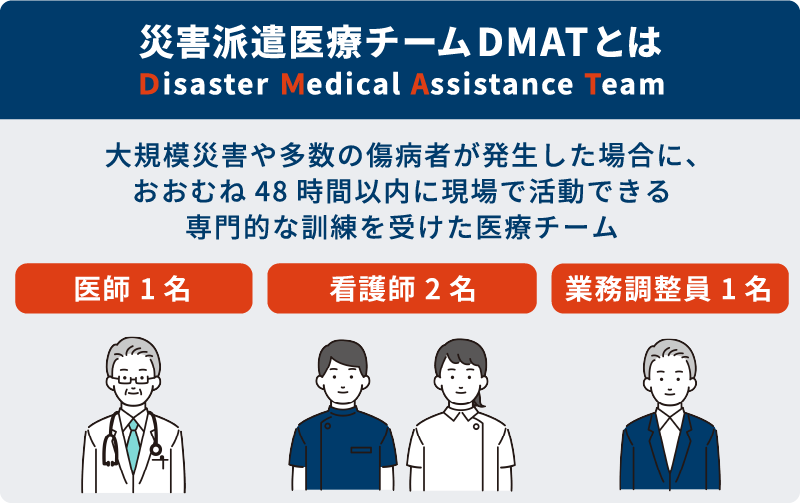

DMAT(Disaster Medical Assistance Team:災害派遣医療チーム)とは、厚生労働省が認めた公的な医療チームで、大規模災害発生時に、災害拠点病院を拠点として被災地域へ派遣され、初動の医療支援を行います。DMATは、「災害の発生直後の急性期(概ね 48 時間以内)から活動が開始できる機動性を持った、専門的な研修・訓練を受けた医療チーム」と定義されています。

2022年2月には、新型コロナウイルス感染症において、DMAT資格を有する者が災害医療の経験を活かし、ダイヤモンド・プリンセス号での対応などを行ったことから、DMATの活動対象に「新興感染症まん延時」が追加されました。同年4月時点で、15,862名がDMAT隊員研修を修了しており、2,040チームがDMAT指定医療機関に登録されています。

DMAT発足の背景と役割

DMATの役割は、可及的速やかに一人でも多くの命を救命することです。

1995年の阪神・淡路大震災では、短時間で多くの傷病者が発生し、医療需要が急増しました。一方で、病院の被災やライフラインの途絶、医療従事者の確保が困難となり、初期医療体制が十分に機能せず、「防ぎえた災害死」が大きな課題として浮き彫りになりました。限られた時間で最大限の救命効果を発揮することを目的に、2004年8月に全国に先駆けて東京DMATが設置され、続いて2005年4月には厚生労働省が日本DMATを設立しました。養成研修を修了したDMAT隊員は、災害時医療支援に必要な高度な訓練や研修を受講し、災害医療の即応体制を担っています。

2025年7月には防災基本計画が改定され、国(厚生労働省)と都道府県に対し、近隣自治体間での医療応援協定の促進や、DMAT・DPAT・災害医療コーディネーター・災害支援ナースなどの強化・訓練を進めるよう明記されました。さらに、ドクターヘリの運用体制や離着陸拠点の確保を整備し、救急医療支援体制の充実を図るよう求めています。

DMATのチーム構成と活動期間

DMATは医師1名、看護師2名、業務調整員1名の計4名を基本構成としています。

図1:災害派遣医療チーム(DMAT)のチーム構成と役割

災害現場での活動期間は、移動時間を除いて概ね48時間以内とされており、災害現場などの情報収集や共有といった本部活動のほか、トリアージや応急処置、広域搬送などの初動医療支援を担っています。医療支援活動が長期間(1週間など)に及ぶ場合は、DMAT2次隊、3次隊などの追加派遣で対応し、活動期間を固定せず状況に応じて柔軟に活動を継続します。

DMATの種類と主な活動

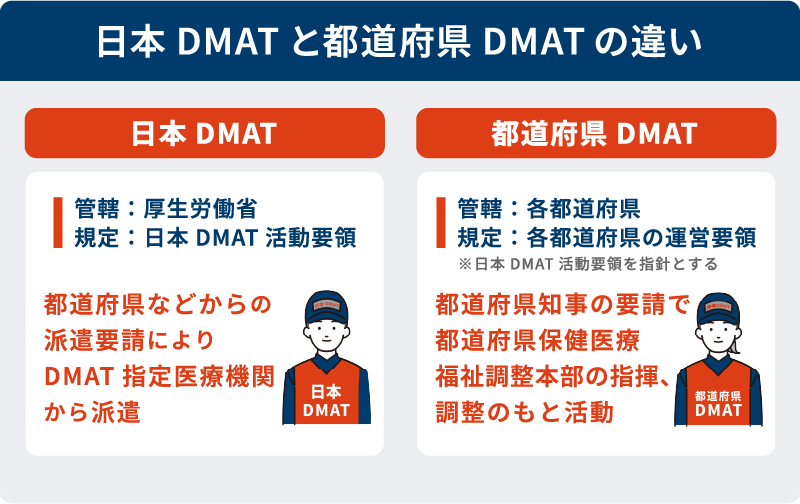

DMATには、日本DMATと都道府県DMATの2種類があり、管轄や派遣要請などが異なります。

図2:日本DMATと都道府県DMATの違いを比較した図(管轄・派遣要請・規定の違い)

日本DMATは厚生労働省が管轄しており、大規模災害時に都道府県などからの派遣要請を受け、DMATの指定医療機関から派遣されます。トリアージや広域搬送、病院支援のほか、被災地周辺に設置されるステージングケアユニット(※1)での処置など、多岐にわたる医療活動を担っています。一方、都道府県DMATは、各都道府県が管轄しており、東京DMATや神奈川DMATなど、都道府県名を冠した名称となっています。都道府県DMATは、知事の要請に基づき、その地域内で発生した災害現場で活動します。

日本DMATと都道府県DMATは、多くの隊員が両組織への登録を行っており、行政機関や消防、警察、自衛隊などと連携しながら災害医療の即戦力として現場を支えています。

NBC災害のような特殊災害の現場では、DMAT隊員の中でも専門的な知見と消防との連携訓練を受けた「NBC特殊災害チーム」が活動します。いずれもDMAT指定医療機関に所属する訓練済みの専門チームで構成されています。

(※1)ステージングケアユニット(航空搬送拠点臨時医療施設:SCU)

航空機による搬送の際に、患者の症状を安定させて搬送を可能にするための救護所です。広域医療搬送や地域医療搬送の際に、被災地および被災地外の航空搬送拠点として、都道府県により設置されます。

DMATの活動実績

東日本大震災では、3月11日の発災初日から3月22日までの12日間にわたり、全国から約340チーム、約1,500名のDMAT隊員が岩手県、宮城県、福島県、茨城県に派遣され、急性期のトリアージや救命活動に従事しました。一方、被災地域が広範囲にわたっていたため、急性期の到着や支援に遅れが生じ、2週間程度をカバーできる体制を整えることが課題として明らかになりました。さらに、都道府県を超えたオペレーションの確立や通信体制の確保についても、大規模震災時には広域災害救急医療情報システム(EMIS)の限界や未導入の県が存在したことが指摘されており、自衛隊など関係機関と連携した情報システムの整備が不可欠とされています。

ほかにも、主なDMATの活動実績は以下です。

- 【主な日本DMATの活動実績】

-

- JR福知山線脱線事故(2005年)

- 新潟県中越地震(2004/2007年)

- 岩手・宮城内陸地震(2008年)

- 東日本大震災(2011年)

- 平成26年8月豪雨による広島市の土砂災害(2014年)

- 御嶽山噴火災害(2014年)

- 平成27年9月関東・東北豪雨災害(2015年)

- 平成28年熊本地震(2016年)

- 北海道胆振東部地震(2018年)

- 令和2年7月豪雨(2020年)

- 令和6年能登半島地震(2024年)

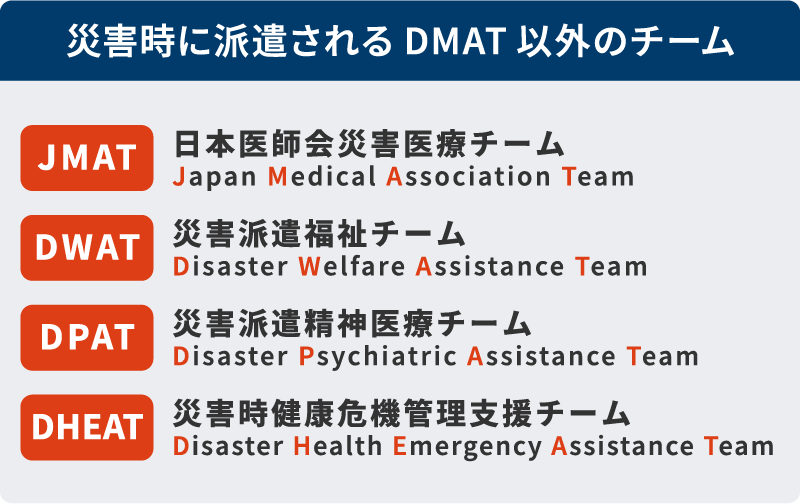

災害時に派遣されるDMAT以外のチームとは

災害時にはDMATのほかにも、JMATやDWAT、DPATなどが派遣され、これらのチームが連携することで、包括的な医療・福祉・精神的支援などが被災地で提供されています。

図3:DMAT以外に災害時派遣される主な医療関連の支援チーム一覧(JMAT・DWAT・DPAT・DHEAT)

日本医師会災害医療チーム「JMAT」

JMAT(Japan Medical Association Team:日本医師会災害医療チーム)とは、日本医師会が設立した災害医療チームで、主に発災後の急性期以降に被災地の医療支援や慢性疾患対応を行います。一方、DMATは災害直後48時間以内に活動し、トリアージや救命処置、医療搬送など初動対応が中心です。DMATとJMATの違いは活動時期や目的にあり、それぞれのフェーズで災害医療を支えています。

災害派遣福祉チーム「DWAT」

DWAT(Disaster Welfare Assistance Team:災害派遣福祉チーム)は、社会福祉施設関係団体や職能団体、社会福祉協議会などによって都道府県単位で組織される「災害福祉支援ネットワーク」から派遣された職員で編成された福祉チームです。災害時要配慮者の生活機能の低下や災害関連死などの二次被害を防止するため活動します。近年では、令和2年7月豪雨や令和3年7月豪雨、令和6年能登半島地震などに派遣され、福祉と医療の連携によって重要な役割を果たしています。

災害派遣精神医療チーム「DPAT」

DPAT(Disaster Psychiatric Assistance Team:災害派遣精神医療チーム)とは、自然災害に限らず、凶悪犯罪や航空機事故などの集団災害が発生した際に、メンタルヘルス支援や心理的応急処置を行う専門的な研修・訓練を受けた精神科医療チームです。DPATは、DMAT同様、厚生労働省が管轄する日本DPATと、各都道府県が管轄する都道府県DPATがあり、日本DPATは精神科医師、看護師、業務調整員を含む数名程度で構成されます。日本DPATは、発災から概ね48時間以内に被災した都道府県で活動を開始し、急性期の精神科医療ニーズに対応し被災者のメンタルケアにあたります。

災害時健康危機管理支援チーム「DHEAT」

DHEAT(Disaster Health Emergency Assistance Team:災害時健康危機管理支援チーム)とは、大規模災害時に被災地の保健医療福祉調整本部や保健所を支援する専門チームです。専門研修・訓練を受けた都道府県などの職員で構成され、主に保健医療福祉ニーズの把握や指揮調整支援、情報収集・分析など、地域の保健行政機能を支援する役割を担います。

その他の災害派遣チーム

他にも、SMAT(Sakura Medical Assistance Team)など特定の病院が自発的に結成し、被災地でドクターカーやスタッフを用いて支援を行うチームや、避難所や現場での看護ケアを担当する災害支援ナース、被災地における保健医療ニーズの把握や、保健医療活動チームの派遣調整に関する助言および支援を行う災害医療コーディネーターなどがあります。また、幅広い救護活動を展開する日本赤十字社救護班など、これらの災害派遣チームがDMATなどと連携することで、災害医療を多方面から強化しています。