【解説】南海トラフとは?発生メカニズム・過去の巨大地震・被害想定

| 改訂者: | ニュートン・コンサルティング 編集部 |

南海トラフとは、日本列島の南に位置するプレート境界の区域で、巨大地震の震源域と評価されています。昭和東南海地震や昭和南海地震の発生から約80年が経過し、地震調査研究推進本部の長期評価でも南海トラフ巨大地震の切迫性が指摘されています。本記事では、南海トラフの位置や範囲、発生メカニズム、想定される震度や津波被害をわかりやすく解説します。

「南海トラフ」とは

南海トラフとは、駿河湾から日向灘沖まで広がるプレート境界の溝状の地形を形成する区域を指します。トラフ(trough)とは、海底にある長く幅の広いくぼみを意味し、最大水深が6,000m未満のものを指します。なお、海底の溝の深さが6,000m以上のものを「海溝」と呼びます。

南海トラフの位置と範囲

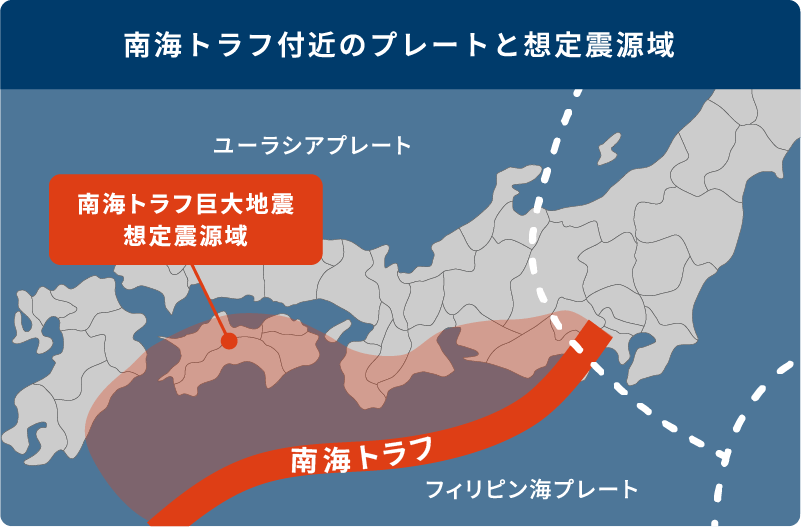

南海トラフは、日本列島の南方にある陸側のユーラシアプレートと海側のフィリンピン海プレートとの境界に位置します。その範囲は約700kmに及び、東端は静岡県の駿河湾から遠州灘、熊野灘、紀伊半島の南側海域を経て土佐湾に至り、西端は九州の日向灘沖まで広がっています。

図1:南海トラフ付近のプレート境界と巨大地震の想定震源域

なお、南海トラフの区域を震源として概ね100~150年間隔で繰り返し発生する大規模な地震を「南海トラフ地震」と呼びます。内閣府の地震調査研究推進本部地震調査委員会の長期評価によると、南海トラフ沿いで今後30年以内にマグニチュード8~9程度の地震が発生する確率は「60~90%以上」および「20~50%」(※1)とされており、前回南海トラフ沿いで発生した大地震から約80年が経過していることから、いつ大規模な地震が発生してもおかしくないとしています。(※2)

内閣府では南海トラフ沿いで科学的に想定される最大クラスの南海トラフ地震を「南海トラフ巨大地震」として、新たな被害想定を2025年3月に公表しています。

(※1)地震調査研究推進本部は、すべり量依存BPTモデル(60~90%程度以上)とBPTモデル(20~50%)の2つの計算方法による確率値を提示しています

(※2)出典:地震調査研究推進本部「南海トラフの地震活動の長期評価(第二版一部改訂)について 令和7年9月26日」

南海トラフ地震の発生メカニズムとは

日本列島周辺には南海トラフのほか、相模トラフや日本海溝があり、これらを形成するプレートが互いに衝突、またはどちらかのプレートの下に沈み込むことでひずみが蓄積し「海溝型地震」が発生します。

原因はプレートの沈み込みとひずみの蓄積

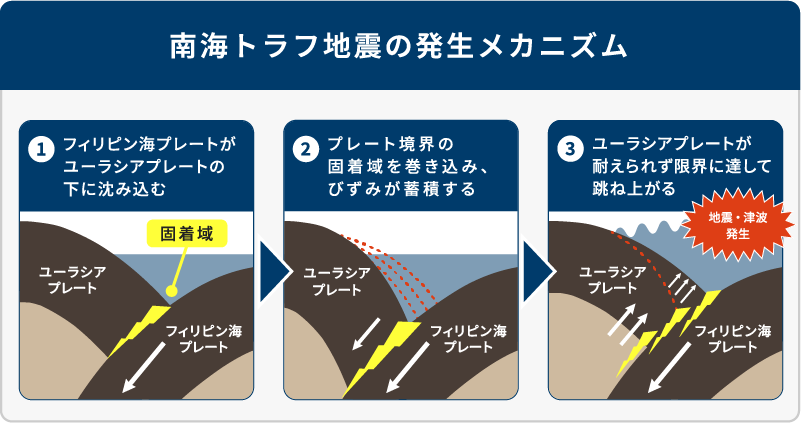

南海トラフ沿いでは、陸側のユーラシアプレートの下に海側のフィリピン海プレートが沈み込んでいます。

図2:南海トラフ域のプレート境界(固着域)と地震発生の仕組み

図2のように、フィリピン海プレートはユーラシアプレートの境界面(固着域)を巻き込みながら、1年間に数センチメートルずつ沈み込むことで年月をかけて固着域にひずみが蓄積し、ユーラシアプレートが耐えられず限界に達して、元の状態に戻ろうと跳ね上がることで南海トラフ地震を引き起こします。

南海トラフ地震は、このプレート境界が広範囲にわたり、固着域が海の中にあることから、地震だけでなく大規模な津波を誘発させる危険性が高いことも考慮しなければなりません。

南海トラフ沿いの異常な現象

南海トラフ沿いでは、前述したプレートの沈み込みやひずみの蓄積により南海トラフ想定震源域内やその周辺でマグニチュード6.8以上の地震が発生した場合に、「半割れ・一部割れ・ゆっくりすべり」といった異常な現象が観測される可能性があるとされています。これらの現象の発生時期、場所、規模を確度高く予測することは現在の科学的知見では困難ですが、地震が発生してから対応を検討し実施することは手遅れにつながります。

そのため、内閣府は2025年8月、南海トラフ沿いで地震が発生した場合および南海トラフ沿いの想定震源域で大規模地震が発生する可能性が平常時と比べて相対的に高まった場合に発表される「南海トラフ地震臨時情報」と、異常な現象ごとの防災対応をまとめた「南海トラフ地震臨時情報防災対応ガイドライン」を改訂しました。ガイドラインでは、半割れ、一部割れ、ゆっくりすべりの現象について以下のように示しています。

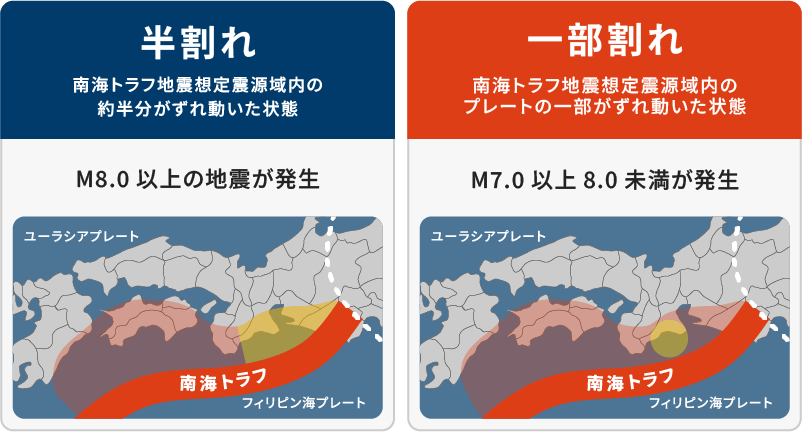

図3:南海トラフ地震の想定震源域で発生する半割れと一部割れの違い

半割れ

半割れとは、南海トラフ地震の想定震源域内の約半分がずれ動いた状態を指します。半割れが発生した場合、プレート境界でマグニチュード8.0以上の地震が発生し、それに連動してもう半分の領域でも後発地震が発生する可能性があるとしています。

一部割れ

一部割れとは、南海トラフ地震の想定震源域内やその周辺でプレートの一部分がずれ動いた状態を指します。一部割れと評価される基準は、想定震源域やその周辺でマグニチュード7.0以上8.0未満の地震が発生した場合、プレート境界以外や想定震源域の海溝軸外側50km程度までの範囲でマグニチュード7.0以上の地震が発生した場合も含まれます。

ゆっくりすべり

ゆっくりすべりとは、プレート境界の断層が数日から1週間程度かけてゆっくりとずれ動く特異現象です。これによる地殻変動は、ひずみ計などで有意な変化として観測されます。地殻変動と同時期・同場所を震央とする深部低周波地震(微動)の発生も密接に関連する現象と推定されており、地震計による観測が行われています。

半割れ、一部割れ、ゆっくりすべりのほかに、南海トラフの想定震源域の広い範囲が破壊され、南海トラフ沿いすべての地域で被害が生じる「全割れ」や、地震による破壊がごく限られた領域のみにとどまり、被害がほとんどないとされる「局所割れ」があります。(※3)

(※3)内閣府 防災情報のページ「資料4 半割れケース、一部割れケースの評価基準について」

過去発生した南海トラフ地震とは

南海トラフ地震は約100~150年周期で繰り返し発生しており、過去には宝永地震(1707年)、昭和東南海地震(1944年)、昭和南海地震(1946年)などが発生し、広範囲に甚大な被害をもたらしました。

表1:「南海トラフ地震の過去の発生例」

| 年(西暦) | 地震名 | 規模(M) | 主な被害 |

|---|---|---|---|

| 1498年 | 明応地震 | M8.2~8.4 | 東海道沿岸で津波。三重県で死者1万人。 |

| 1605年 | 慶長地震 | M7.9 | 巨大津波で三重県・徳島県・高知県など甚大被害。震度被害は比較的小。 |

| 1707年 | 宝永地震 | M8.6 | 南海トラフ地震では最大級。死者約5千人以上、約1か月半後に富士山大噴火。 |

| 1854年 | 安政東海地震 | M8.4 | 東海地方中心に大津波。30時間後に安政南海地震が発生。 |

| 1854年 | 安政南海地震 | M8.4 | 西日本中心に津波被害。和歌山県串本で津波高15メートル。高知県で流失家屋約3,200棟。 |

| 1944年 | 昭和東南海地震 | M7.9 | 愛知県・三重県・静岡県を中心に死者・行方不明者約1,200人。 |

| 1946年 | 昭和南海地震 | M8.0 | 西日本太平洋沿岸に津波。死者約1,300人。 |

内閣府 防災情報のページ「南海トラフで過去に発生した大規模地震について」を基にニュートン・コンサルティングが作成

上記の表から、過去に南海トラフ沿いで発生した地震は、震度被害はもとより津波の発生による被害が見受けられます。特に、前回の大地震からわずか2年の間隔で発生した昭和南海地震は、房総半島から九州までの広範囲を津波が襲い、地震による被害よりも津波被害が大きかったとされています。(※4)

(※4)内閣府 防災情報のページ「南海トラフで過去に発生した大規模地震について」

今後想定されている南海トラフ巨大地震とは

内閣府は2001年頃から、南海トラフ沿いの地震に対する被害想定や震源域の見直し、防災対策を進めてきました。当時は「東海地震」「東南海・南海地震」と呼称し、駿河湾から静岡県内陸部を震源域とするマグニチュード8クラスの地震を想定し、気象庁が「東海地震に関連する情報」を発表する運用を行っていました。

しかし、2011年の東日本大震災では、想定を超える広域震源域とマグニチュード9.0の巨大地震、甚大な津波が発生したことから、東海・東南海・南海地震についても最大クラスの地震と津波を前提とした事前対策の重要性が認識されました。以降、研究者も参画する検討会で知見を整理し、これらを総称して「南海トラフ巨大地震」と呼称するようになり、現在の枠組みに至っています。

発生確率と長期評価

地震調査研究推進本部は2025年9月26日、今後想定されている南海トラフ地震について、長期評価による今後30年以内の発生確率を「80%程度」から「60~90%程度以上」および「20~50%」に変更したことを公表しました。

今回の変更では、地震発生確率の計算方法を見直し、すべり量依存BPTモデル(60~90%程度以上)とBPTモデル(20~50%)の2つのモデルによる確率が提示されています。地震調査研究推進本部は、科学的知見から2つの確率に優劣はつけられないが、防災対策推進においては、より高い方の確率値(60~90%程度以上)を強調することが望ましいとしています。

気象庁は、前回の南海トラフ地震が発生してから約80年が経過し、将来的な巨大地震発生の切迫性が高まっていることから、警戒を呼びかけています。

想定される規模(震度・マグニチュード)

内閣府の中央防災会議は、2025年3月に南海トラフ地震による被害想定を公表しました。南海トラフ巨大地震が発生した場合、静岡県から宮崎県にかけて一部の地域では最大震度7の揺れが起こる可能性や、隣接する地域では震度6強から6弱の強い揺れが想定されています。マグニチュードは8~9クラスと推定されています。

想定津波高と被害シナリオ

2025年3月、有識者による南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループの報告書では、南海トラフ地震により関東地方から九州地方の太平洋沿岸で津波高が10m以上、最悪の想定では20mを超えるケースもあります。震度6弱以上または津波高3m以上となる市町村は31都府県764市町村に及び、国土面積の約3割、人口の約半数が影響を受けると想定されています。

被災地域は工業地帯「太平洋ベルト」が含まれ、サプライチェーンの寸断やライフライン停止による経済被害が懸念され、死者数は約29.8万人、全壊焼失棟数が約230万棟、経済被害は200兆円超となる深刻なシナリオが示されました。これを受け内閣府は同年7月、南海トラフ地震防災対策推進基本計画を改定し、今後10年で死者数を約8割、全壊・焼失棟数を約5割減少させる減災目標を設定しました。

南海トラフ地震臨時情報の活用を

気象庁は「南海トラフ地震臨時情報」の発表を2019年5月から開始しました。2024年8月に日向灘を震源とする地震で初めて「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」が発表され、鉄道の運休やイベント中止など社会経済活動に混乱が生じました。

この経験を踏まえ、内閣府は2025年8月に「南海トラフ地震臨時情報防災対応ガイドライン」を改訂し、「巨大地震注意」に関する記載を充実させ、自治体や事業者が取るべき防災対応を明確化しました。

「南海トラフ地震臨時情報」は、想定震源域内でマグニチュード6.8以上の地震が発生するなどした場合に「調査中」が発表され、有識者による「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」により調査が行われます。その後、検討会の評価結果に応じて「巨大地震警戒」「巨大地震注意」「調査終了」というキーワードが付加され発表されます。場合によっては1週間程度の事前避難も求められるため、企業は最新のガイドラインを踏まえた、BCPの高度化と従業員の安全確保が重要となります。