【解説】Jアラート(全国瞬時警報システム)とは?仕組みや伝達情報とBCPへの活用法

| 執筆者: | シニアコンサルタント 辻井 伸夫 |

| 改訂者: | ニュートン・コンサルティング 編集部 |

Jアラート(全国瞬時警報システム)とは、弾道ミサイルなどの国民保護に関する情報や、緊急地震速報などの大規模な被害が想定される災害情報を瞬時に伝達するためのシステムです。本記事では、Jアラートの目的や仕組み、伝達される情報の種類、Lアラートとの違いなどをわかりやすく整理し、企業がBCPにどう取り込むべきかを解説します。

Jアラート(全国瞬時警報システム/J-ALERT)とは?

Jアラート(J-ALERT)とは、弾道ミサイル攻撃などの有事の発生や、大規模な地震が発生し対応に時間的余裕がない場合に、国から住民まで人手を介さず瞬時に情報を伝達するための「全国瞬時警報システム」です。Jアラートは、2007年2月より運用が開始されました。

Jアラートの目的と役割

Jアラートの目的は、緊急事態における国民の安全確保です。

Jアラートで伝達される情報には、弾道ミサイルに関する情報や、大規模テロ、大津波警報、緊急地震速報などがあり、これらの事態は甚大な被害をもたらす可能性が高いとされる一方、国が第一報を覚知する可能性が非常に高く、住民が情報なしに事前の避難行動を取ることが難しいとされています。そのため、これらの緊急情報を国から国民まで瞬時に伝達し、国民に適切な避難行動を促し、被害の軽減を図る役割をJアラートは担っています。

毎年、全国の市町村では、Jアラートを使用した全国一斉情報伝達試験が実施されており、防災行政無線によるアナウンスや防災情報メールが送信されます。Jアラートは、住民の早期避難を可能にするだけでなく、自治体の危機管理能力の向上にもつながると期待されています。

Jアラートではどのような情報が伝達されるのか

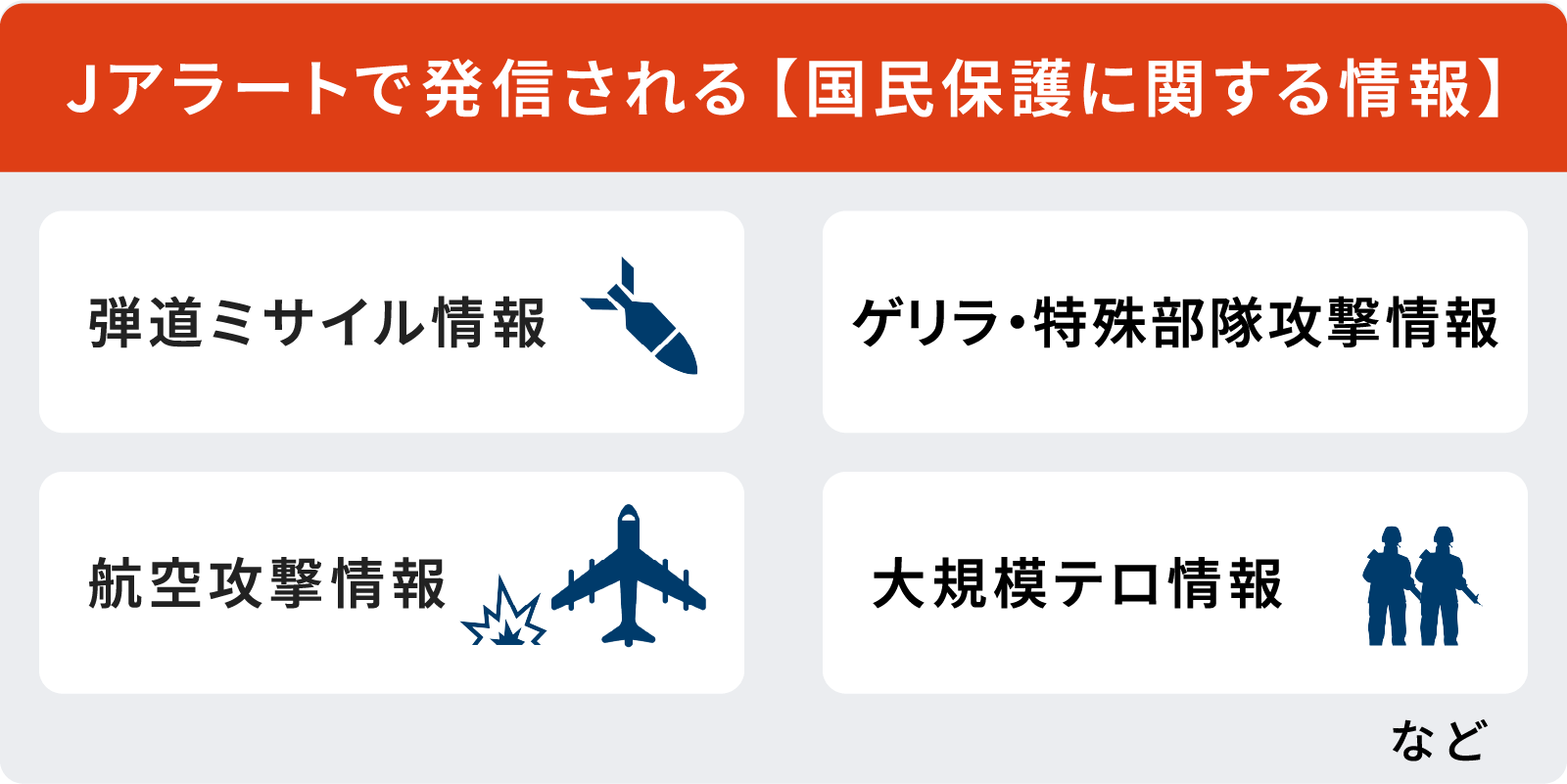

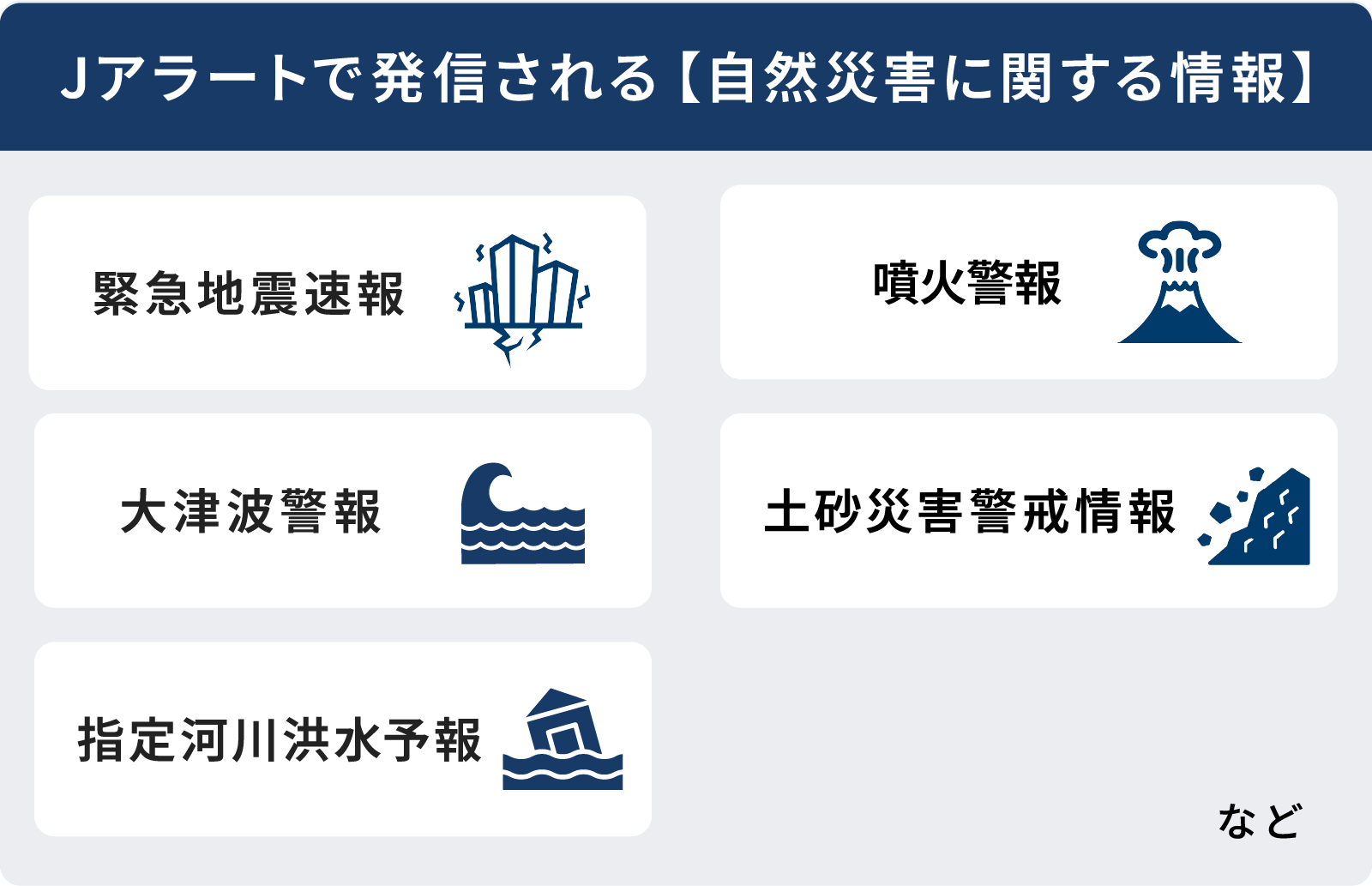

Jアラートで伝達される緊急情報には、内閣官房が発表する「国民保護に関する情報」と、気象庁が発表する「自然災害に関する情報」の2種類があります。総務省消防庁が定める「全国瞬時警報システム業務規程」では、国民保護と自然災害に関する情報をさらに細分化し、Jアラートで送信すると定めています。

国民保護に関する情報

国民保護に関する情報とは、武力攻撃や大規模テロなどが発生した場合にJアラートで発信される緊急情報で、国民の生命、身体、財産の保護を目的とする国民保護計画に基づき運用されます。

※図1:Jアラートで発信される国民保護に関する情報

弾道ミサイル情報

弾道ミサイル情報は、他国からの弾道ミサイル発射を探知した場合に、Jアラートにより情報伝達を行い、落下の可能性があり緊急を要する地域に14秒間サイレンが鳴ります。ミサイル発射の検知から着弾までの時間が非常に短いため、直ちに身の安全を守るための行動(頑丈な建物や地下への避難、窓から離れて身を隠すなど)が求められます。

ミサイルの落下を防ぐ手段として、飛来する弾道ミサイルを迎撃するための地上配備型迎撃ミサイル「PAC3」が配備されています。Jアラートが危険を知らせる「警報」の役割を果たすのに対し、PAC3は「防御」の役割を担い、二重の構えで国民の安全を守ります。

航空攻撃情報

航空攻撃情報は、他国の戦闘機や爆撃機などが日本の領空に侵入し、攻撃が差し迫っている、または発生した場合に発信されます。国民は直ちに屋内の丈夫な建物や地下に避難するほか、窓から離れ、身の安全を確保することが求められます。テレビやラジオ、インターネットなどによる、国や自治体からの続報に注意します。

ゲリラ・特殊部隊攻撃情報

ゲリラ・特殊部隊攻撃情報は、少人数のグループによる施設の破壊などが発生した場合に発信されます。攻撃範囲は比較的狭いことが想定されますが、攻撃対象(原子力事業所など)によっては被害が拡大する恐れがあります。突発的に被害が発生する可能性もあり、まずは屋内に避難してから、公的機関の指示に従って避難する必要があります。

大規模テロ情報

大規模テロ情報は、広範囲に影響を及ぼす不特定多数の住民を巻き込む大規模なテロが発生した場合に発信されます。屋内ではガス・水道・換気扇を止め、ドアや窓をすべて閉めて壁から離れて座ります。テレビやラジオなどで情報収集に努め、公的機関の指示に従って行動することが重要です。

※事態対処法第二十二条に規定する緊急対処事態であることの認定がなされた場合(後日対処基本方針において武力攻撃事態であることの認定が行われることとなる事態を含む )および国家として緊急に対処することが必要なものに限ります。

上述の国民保護に関する情報のほか、緊急に住民に伝達することが必要な生物・化学兵器攻撃(特定地域への緊急避難・防護指示)や原子力施設への攻撃・ターミナル駅爆発などの緊急対処事態、被害情報の速報(国民保護情報第一号の後の追加情報)なども、国民の生命に直接関わる予測不能な事態に該当した場合にJアラートより発信されます。

自然災害に関する情報

自然災害に関する情報とは、地震や津波、噴火など、避難に時間的余裕のない自然災害の発生において、Jアラートより発表される緊急情報です。

※図2:Jアラートで発信される自然災害に関する情報

緊急地震速報

緊急地震速報は、最大震度5弱以上または最大長周期地震動階級が3以上と予想された場合(※1)に発表されます。強い揺れが到達する数秒から数十秒前に発信され、揺れが到達する前に身の安全を確保するための時間を与えます。

(※1)緊急地震速報(警報)として発表された場合

大津波警報/津波警報

大津波警報は、予想される津波の最大波の高さが3メートルを超える場合に発表される情報。巨大な津波が襲来する可能性が高く、木造家屋が全壊するなどの甚大な被害が予想されます。最大波の高さが高いところで1メートルを超え、それが3メートル以下の場合は津波警報が発表されます。この場合、標高の低い場所では浸水被害が発生するほか、大津波警報同様、人は津波の流れに巻き込まれる危険性があります。

大津波警報もしくは津波警報が発表された場合、沿岸部や川沿い付近から直ちに離れ、高台や津波が指定されている避難ビルなどの安全な場所へ避難する必要があります。

噴火警報/噴火予報

噴火警報は、火山の噴火により大きな噴石や火砕流などの火山現象が発生し、住民の生命に危険を及ぼす状況が切迫または予想される場合や、危険が及ぶ範囲が拡大する場合に発表される情報です。

噴火警戒レベルを運用している49の活火山では、噴火警報に噴火警戒レベルを付加して発表します。噴火警戒レベルは、入山規制や高齢者等避難などの行動基準をレベルごとに分けているほか、気象庁では、火山別に活火山の噴火警戒レベルも併せて公開しています。

土砂災害警戒情報

土砂災害警戒情報は、大雨により土砂災害がいつ発生してもおかしくない状況で発表される情報です。市町村長が発表する避難指示などの発令判断の支援や地域住民の自主避難を促すための情報で、都道府県と気象庁が共同で発表します。

記録的短時間大雨情報

記録的短時間大雨情報は、数年に一度程度しか発生しないような短時間の大雨を観測・解析した場合に発表される情報です。この情報は、土砂災害や浸水・冠水、中小河川が氾濫し洪水が発生するなどの大雨による複合災害の危険性が高まっていることを危険エリアの住民に知らせ、避難を促すことを目的としています。

指定河川洪水予報

指定河川洪水予報は、河川の増水や氾濫などに対し、国管理河川(※2)に対して発表される洪水警報または洪水注意報です。氾濫注意情報、氾濫警戒情報、氾濫危険情報、氾濫発生情報の4つのレベルがあり、河川名を付して発表され、住民の自主避難を促すほか、水防活動支援の判断材料となります。「洪水キキクル」でも指定河川洪水予報の情報を得ることが可能です。

※2:国土交通省や都道府県によりあらかじめ指定された河川

上述のほか、震度速報や震源・震度に関する情報、津波注意報、噴火予報や火口周辺警報、気象警報や気象注意報、竜巻注意報などもJアラートの自然災害に関する情報として発表される情報に含まれます。

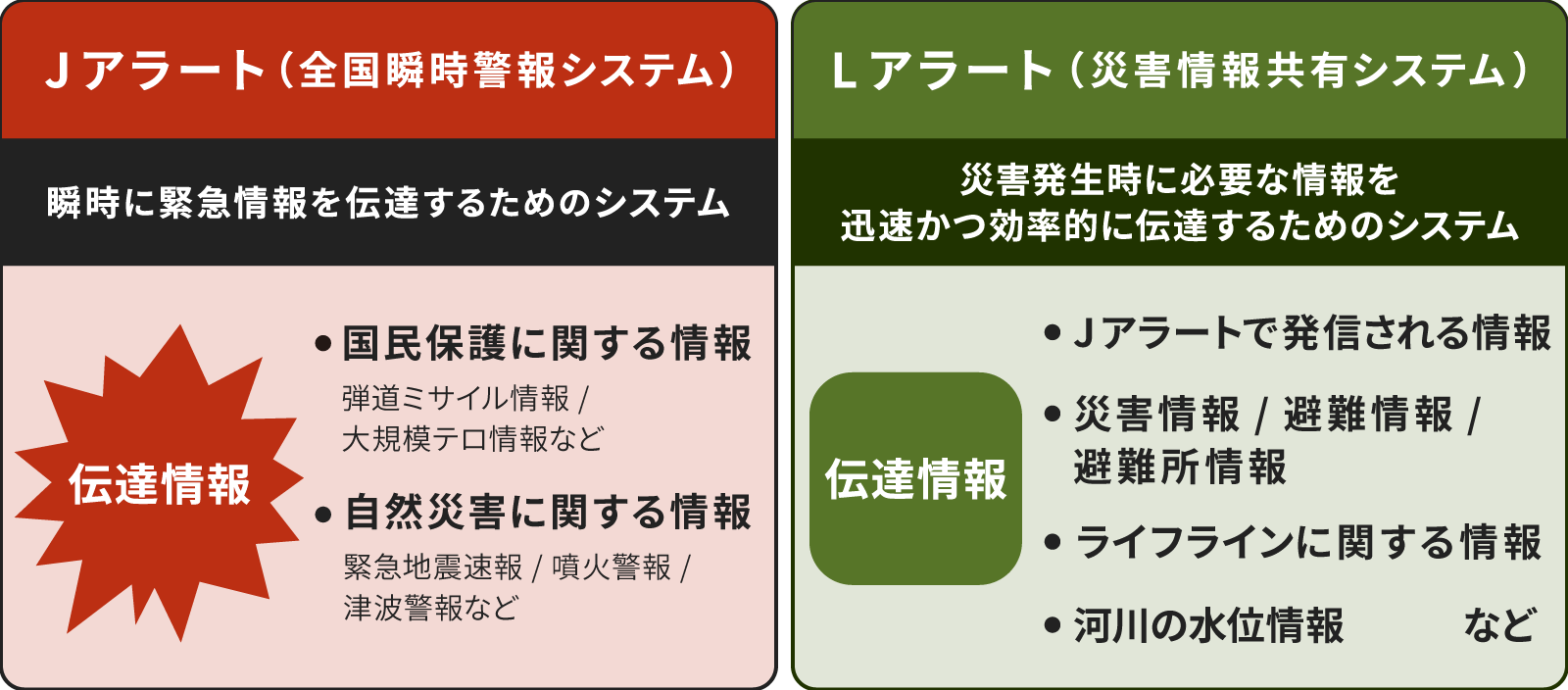

JアラートとLアラートの違い

Jアラートは、Lアラートと名称が類似しており混同されることがあります。Jアラートは瞬時に緊急情報を伝達するためのシステムですが、Lアラートは災害発生時に必要な情報を迅速かつ効率的に伝達するシステムという違いがあります。

※図3:JアラートとLアラートの違いを比較した図

さらに、JアラートとLアラートには主に以下2点の違いがあります。

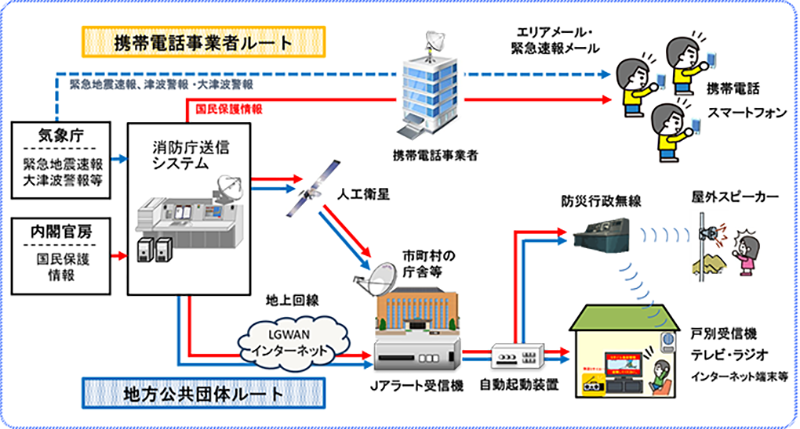

Jアラートは、内閣官房と気象庁が消防庁送信システムに緊急情報を発信し人工衛星を介して国民に情報を伝達するほか、携帯電話事業者ルートや地方公共団体ルートを通じて国民に瞬時に情報を伝達します。

一方、Lアラートは、地方公共団体やライフライン事業者が情報発信者となり、Lアラートに情報を発信します。Lアラートに集約された情報は、情報伝達者となるテレビやラジオの事業者、ネット配信事業者などを介して地域住民に情報を伝達します。

Jアラートで伝達される情報は、前述した弾道ミサイルや大規模テロなど国民保護に関する情報と緊急地震速報、津波警報などの自然災害に関する情報で、即時対応が必要な緊急性が高いものが該当します。

これに対し、Lアラートで伝達される主な情報は、災害情報や避難情報、ライフラインに関する情報など、L(Local)アラートの名称の通り特定の地域の災害に関する情報です。Lアラートは災害情報インフラとしての役割を持ち、多重的に情報を伝達するという目的に沿って、Jアラートで発信された情報もLアラートで発信されます。

Jアラートの仕組みと情報伝達の流れ

Jアラートで伝達される弾道ミサイル発射情報、緊急地震速報、津波警報、気象警報などの緊急情報は、内閣官房や気象庁から消防庁を経由して、全国の都道府県、市町村に伝達されます。情報伝達には通信衛星が用いられており、各自治体に設置された受信機に対して瞬時に配信されます。受信した自治体は、防災無線やサイレンを自動起動させる仕組みにより、地震や津波など避難に急を要する場合にも住民への正確で迅速な情報伝達が可能となります。

※図4:J-ALERTの情報伝達の流れ

災害対策基本法に基づき作成される防災基本計画でも「地域衛星通信ネットワーク等の耐災害性に優れている衛星系ネットワークについて、国(消防庁)、都道府県、市町村、消防本部等を通じた一体的な整備を図ること」と明記されていて、災害時でも影響を受けにくい通信衛星を用いた緊急情報伝達の重要性は一層高まっています。

自治体による自動起動機の導入状況

Jアラートの効率的な運用を支えているのが、各自治体への「自動起動機」の導入です。この装置は、Jアラートの情報を自動的に受信し、防災行政無線などを自動起動させます。

消防庁の令和4年版消防白書によると、2022年10月現在、自動起動機の導入状況は日本全国すべての自治体で整備されています。夜間・休日や職員の不在時、さらには被災下の混乱時でも、人手を介することなく情報伝達が可能になり、情報伝達の遅延が防がれ、緊急時の初動対応が迅速化されています。

Jアラートの伝達スピード

Jアラートの最大の特徴は、「全国瞬時警報システム」という名前通りの圧倒的な伝達スピードです。情報の種類や状況によって異なりますが、国が即時警報を発令してから国民が情報を受け取るまでの時間は数秒から数十秒程度とされています。実証実験では受信まで1~2秒、自動起動による放送まで5~23秒という結果が発表されており、緊急地震速報は地震波感知後の発信となるため到達時間の増加が想定されています。迅速な伝達スピードにより、住民は災害やミサイル攻撃・テロなど緊急事態への初動対応を劇的に早めることができます。

Jアラートの多様な情報発信手段

Jアラートでは、災害時でも住民が様々な方法で情報を受け取れるように、単一でなく複数の発信手段を設けています。弾道ミサイルの落下情報や緊急地震速報などの即時性が求められるものは、地方自治体の受信機からの防災無線やサイレンによる警報、緊急速報メール、携帯(スマホ)エリアメールやコミュニティFM、ケーブルテレビ(CATV)、MCA無線など、様々な手段を用いる工夫が自治体ごとになされています。各省庁や公共機関、マスコミ、公立学校、病院などでも受信可能です。

Jアラートを企業のBCPにどのように取り込むか

さて、このような特徴を持つJアラートですが、BCPとも密接な関係にあるものです。事実、事業継続マネジメントシステム(BCMS)の国際規格であるISO22301:2012では、組織が確立すべき手順の1つとして「全国若しくは地域の災害情報提供システム、又は同等のシステムからの助言の受領(方法)」(※1)を挙げています。Jアラートのような災害情報提供システムをBCPの中でどのように活用するか検討することが肝要です。

Jアラートは、その速報性から、BCPの目的である資産保護と事業継続のうち、とりわけ前者の実現に大きく寄与する可能性の高いものです。Jアラートからの緊急情報の入手直後の対応を予め決めておくことで、人的資源はもちろんのこと、組織の運営に欠かせないその他の経営資源に大きな損失が出てしまうリスクを軽減できます。

具体的には、Jアラートによって放送される防災行政無線は、情報の種類によって音声放送やサイレン音が異なるので、その違いを上手に活用して、初動を決めておきます。消防庁のホームページや国民保護ポータルサイトでそれらの音声やサイレン音を確認することができるため、確認し、可能であれば訓練の際にも用いることをお勧めします。

※1 ISO22301:2012 8.4.3「警告及びコミュニケーション」より