災害対策基本法とは、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的として、1959年紀伊半島に上陸した伊勢湾台風を契機に1961年に制定された法律です。

災害対策基本法の概要

この目的を達成するために、災害対策基本法では、以下の事項について規定しています。

- 防災に関する責務の明確化

- 防災に関する組織

- 防災計画

- 災害予防

- 災害応急対策

- 災害復旧

- 被災者の援護を図るための措置

- 財政金融措置

- 災害緊急事態

条文には、国の責務、都道府県の責務、市町村の責務、および住民等の責務が記載されており、適用対象が広い一般法となっています。特定の職業に就く人や、特定の商業活動を対象とした法律ではなく、広く一般を対象とした法律です。

制定の背景

災害対策基本法は、1959年に犠牲者5,098人(死者4,697人・行方不明者401人)、負傷者38,921人の被害をもたらした伊勢湾台風を機に、1961年に制定された法律です。災害対策基本法制定以前にも、地方の災害復旧事業費を国庫で負担するための法律がありましたが、制定に時間がかかることや措置内容に不公平が生じること、立法されるまで措置が不透明であること(※1)が課題となっていました。

※1:1952年からの10年間に132の特別法が制定

これらの問題を解決するために、それまでの災害関係法律を残しつつ、かつ、有機的に関連付け、調整して策定されたのが災害対策基本法になります。

最新(2025年8月時点)での改正としては、2025年に「改正災害対策基本法」が成立し、同年7月1日から施行となりました。この改正のきっかけとなったのは、2024年1月に発生した能登半島地震と、その復旧のさなかに起きた同年9月の奥能登豪雨です。

能登半島の位置する地理上の理由から、陸路の支援ルートが制限されたり、インフラや道路の断絶により支援・復旧活動に大きな影響を及ぼしました。物資供給や医療提供、避難所の運営など様々な支援に課題が生じたことから、災害対策の強化を図るため、今般の改正に至りました。主な変更点は以下の通りです。

(1)国による災害対応の強化

国から地方公共団体に対する支援体制が強化されました。地方公共団体に対する応援組織体制を整備・強化するほか、地方公共団体からの要請を待たずに先手で支援を行うこととされています。

(2)被災者支援の充実

高齢者等の要配慮者や在宅避難者など多様な支援ニーズに対応するため、避難所での生活環境、そして避難所以外の場所に滞在する被災者のいずれにおいても「福祉サービスの提供」が明記されました。ほかにも、広域避難の円滑化や「被災者援護協力団体」の登録制度の創設、被災者支援におけるデジタル技術の活用促進や、地方公共団体に対して年1回備蓄状況を公表するよう新たに定めています。

(3)インフラ復旧・復興の迅速化

改正の背景となった能登半島地震で、地震のゆれそのものだけでなく、液状化による被害が多く見られたことを踏まえ、災害の定義に「地盤の液状化」が追加されました。これを受け、液状化対策として「宅地の耐震化」の推進も追加されました。

他の防災関連法令との関連

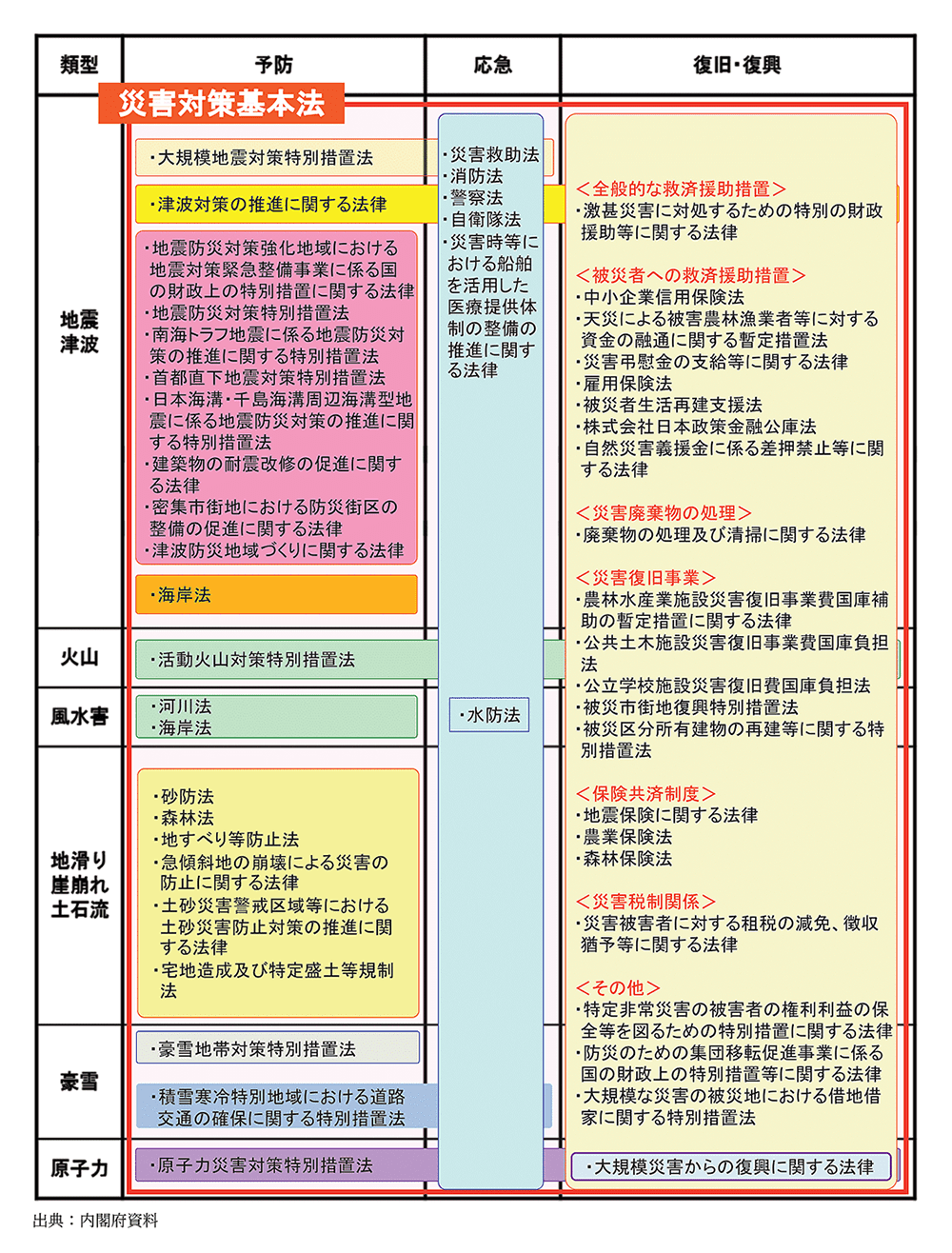

毎年台風シーズンに入ると、ニュースで"激甚災害法"(※2)、"災害救助法"といった災害対策関係法律の名称を聞くことが多いと思います。どのような災害対策関係法律があり、それらがどのような守備範囲なのかを整理したものが、下表になります。

※2:激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律

国民の生命、身体及び財産を保護するための法律としては、他に「国民保護法」等がありますが、国民保護法は他国からの武力攻撃等による侵略などを対象としています。一方、災害対策基本法は、その名の通り「災害」から国土並びに国民の生命、身体および財産を保護することを目的としており、国民保護法とは守備範囲が明確に分かれています。

この表からも分かるように、災害対策基本法は、予防・応急・復旧・復興といった、災害に対する広範囲の局面を守備範囲としています。一方、ニュースを聞いていると「・・・豪雨災害が激甚災害として指定された」といったフレーズを耳にすることがありますが、この表にあるように「激甚災害法」は、復旧・復興を守備範囲としているため、発災後に使われる場合が多くなります。

日常生活との関わり

「災害対策基本法」という名称から、日常生活とはあまり関わりがないと思われるかもしれませんが、身近なところでの関わりを以下に挙げました。

(1)住民等の責務

災害対策基本法は、災害予防に関しても規定しています。例えば、第七条では、"住民等の責務"が規定されており、住民等は国や自治体が実施する防災に関する施策に協力することが求められています。

(2)避難指示

災害がまさに発生しようとしている時、"避難指示"が自治体から発せられることがありますが、これも災害対策基本法に基づき行われるものです。

(3)地域防災計画との関係

各自治体では、災害対策基本法に基づき、地域防災計画が策定されており、それに基づいて避難所・避難場所等が指定されています。2021年の災害対策基本法の改正により、個別避難計画の作成が努力義務化され、高齢者や障がい者などの避難行動要支援者への対応が一層強化されました。この改正により、地域防災計画にも新たな取り組みが求められています。

(4)震災発生時の交通規制

東京では、震災発生時に交通規制(第一次交通規制および第二次交通規制)が実施されます。第一次交通規制は、人命救助・救出、消火活動を迅速に行うために実施されるもので、これは道路交通法に基づいて行われます。その後、復旧作業を円滑に進めるために第二次交通規制が実施されますが、これは災害対策基本法に基づいて実施されます。第二次交通規制で指定される緊急交通路を通行するために発行される緊急通行車両確認標章も、災害対策基本法に基づいて発行されます。

おわりに

「災害対策基本法」は、災害から国土、国民の生命・財産を守るための法律です。「被災したら法律に基づき国が一定の支援を行う」という点は災害対策基本法の重要な役割の一つです。もっとも、被災時には個人の努力や地域社会の取り組みだけではどうしようもない事態が数多く発生します。しかし、この法律でも規定されているように、常日頃から防災に努める必要があります。家庭内での初動体制の再確認、防災訓練等への積極的な参加など、平時の備えを積み重ねることが減災の第一歩となります。このような取り組みを実践することが、最終的には自らと地域社会のレジリエンスを高めることにつながります。