近年、世界中で地震、風水害などの自然災害や新興感染症等が頻発しています。しかも、地球温暖化やグローバル化の影響でその被害は甚大化しています。これらの危機事象によって大規模な停電や断水、火災等が誘発されさらなる被害も発生しています。企業は人命保護や事業継続のみならず、企業価値の維持・向上の観点からも事業継続計画(BCP)の策定を急ぐ必要があるでしょう。

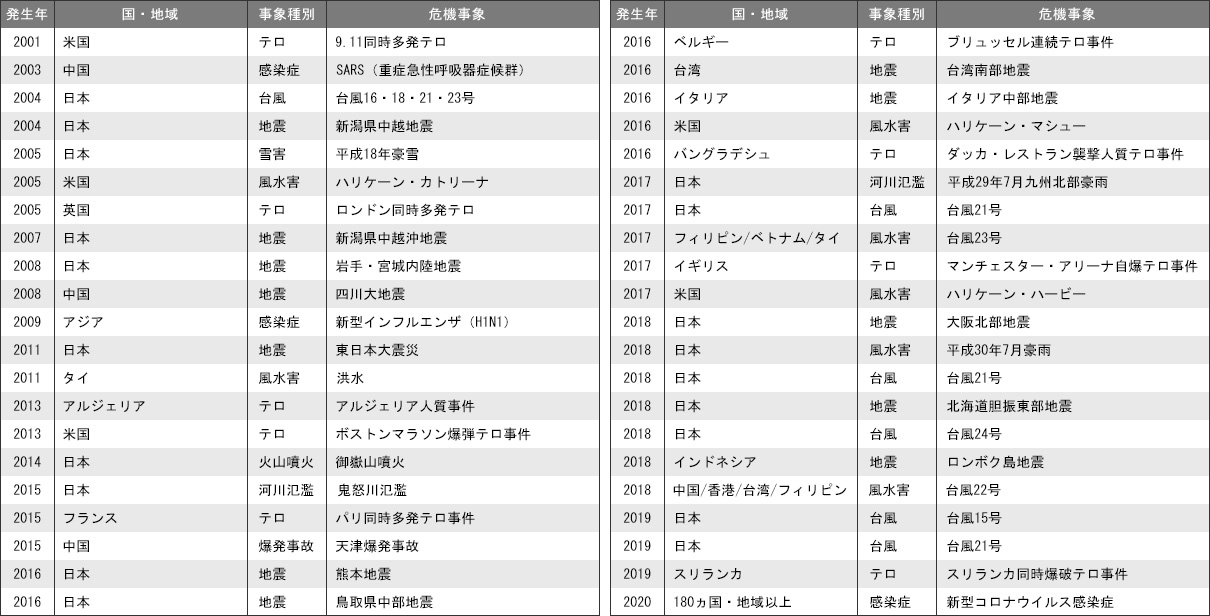

近年の危機事象

下記の表は2000年以降に発生した国内外の危機事象例です。

様々な危機事象が世界中で発生している中、全てのリスクを想定した個別具体的な事業継続計画(BCP)を策定しなければならないのでしょうか。さらに各事象に対して一つひとつ被災想定を考え、それぞれに詳細な手順を用意しなければならないのでしょうか。

残念ながら、緻密なシナリオに基づいて事業継続計画(BCP)を作ったとしても、実際には被災想定通りのシナリオが起きることはありません。「想定外が起きた」「シナリオ通りには機能しなかった」という反省の声が過去に何度も聞かれましたし、これからも同じような声が聞こえてきそうです。

そこで求められるのが「オールハザードBCP」という考え方です。オールハザードBCPとは、オールハザード、すなわち、様々な危機事象において利用できる事業継続計画(BCP)のことです。本コラムでは、様々な危機事象に対応するオールハザードBCPの考え方を通して、異なる危機事象への準備を解説いたします。

オールハザードBCPの考え方

オールハザードBCPでは、一般的に下記のようなアプローチをとります。

- 危機事象に共通する部分を整理し行動計画に落とし込む

- 危機事象別チェックリストを作成する

- 異なるシナリオに対する演習・訓練を繰り返し、経験値と対応力を高める

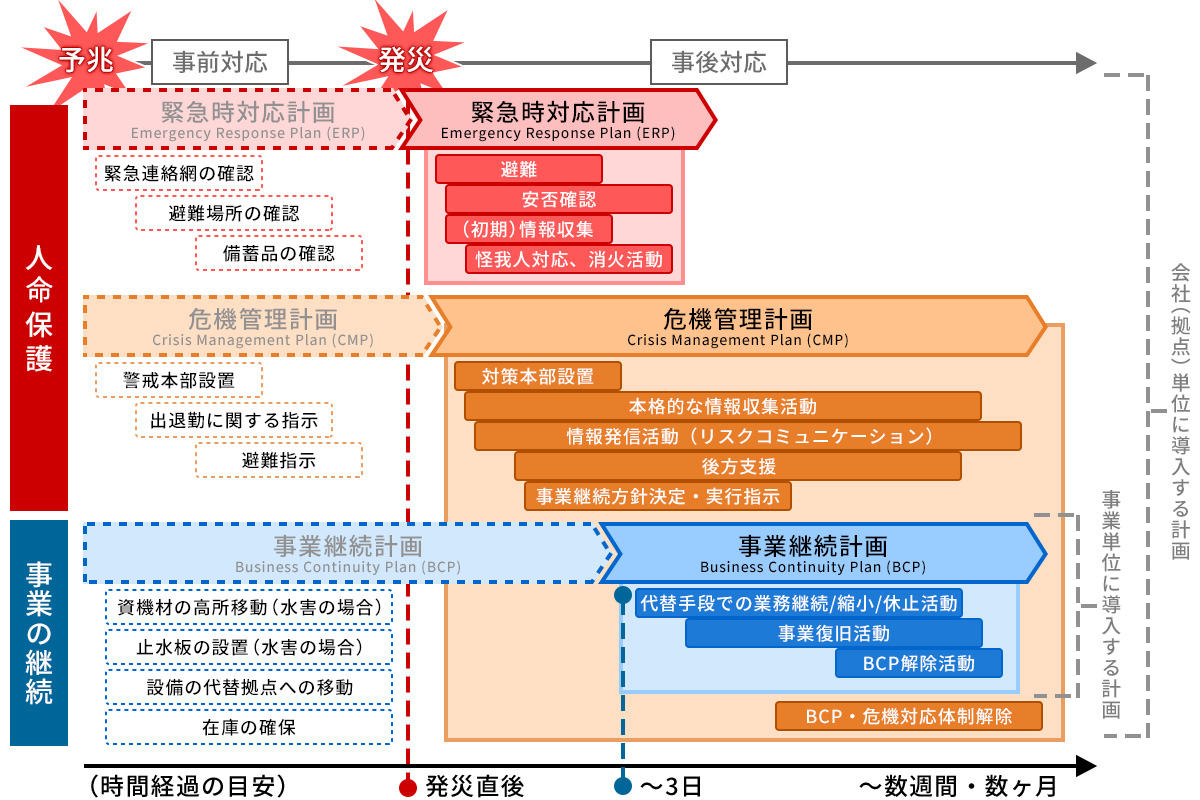

「行動計画」は大きく分けて、下記3つの文書に分けることができます。

- 緊急時対応計画:人命保護を実行するための行動計画

- 危機管理計画:全社の対応方針を決定する対策本部の行動計画

- 事業継続計画:主要事業を継続・復旧するための行動計画

なお、これらの計画の関係性を危機事象発生前後の時間軸の上で示したものが下図です。

それでは、3つの計画をオールハザード対応という観点からどう検討すればよいでしょうか。

緊急時対応計画、危機管理計画は「影響が出る・広がる速度」の観点で検討します。すなわち、危機の種類(原因事象)を考慮します。

- 進行型と突発型:風水害や感染症のようにじわじわと危機が進行するパターンと、地震や火災・爆発などのように突然発生するパターンに分けて対応事項を整理する

事業継続計画は「影響範囲」と「危機がもたらす結果(結果事象)」の観点で検討します。

- 広域被災と狭域被災:社内外が被災する広域被災と自社のみが被災する狭域被災の2パターンに分け、復旧目標を設定する

- 結果事象:危機の種類(原因事象)を問わず、被災する経営資源(リソース)ごとに対策を検討する

下記は、典型的な危機事象を「影響が出る・広がる速度」と「影響範囲」の観点で整理分類したものです。

【表:典型的な危機事象の「進行型/突発型」「広域被災/狭域被災」による分類】

| 進行型 | 突発型 | |

|---|---|---|

| 広域被災 | 台風、大雨、豪雪、新興感染症 | 地震、津波、ミサイル、テロ、大規模停電、外部サプライヤー供給停止 |

| 狭域被災 (自社のみ) |

サイバー攻撃 | 火災、爆発、竜巻、停電、大規模な設備故障、システム障害 |

それでは、各計画の策定方法を一つずつ考えていきましょう。

緊急時対応計画策定と危機管理計画策定の考え方

緊急時対応計画策定の基本的な考え方

緊急時対応計画は先述のとおり、危機事象発生前後に人の命を守るための行動計画です。そこでカバーする項目は下記のようなものです。これらの項目それぞれに対して、想定しうる危機事象(原因事象)の特性を考慮した判断・行動基準や収集すべき情報を決めていくことをおすすめします。

- 初期初動体制

- 避難/館内待機

- 二次被害防止策

- 初期の情報収集

- 安否確認

- 就業時間外の対応

危機管理計画策定の基本的な考え方

危機管理計画では対策本部の体制、役割、収集すべき情報とコミュニケーションがポイントとなります。下記が事象共通の事項として整理可能です。

- 対策本部の体制と役割

- 対策本部設置判断と手順

- 情報収集

- 対応方針の検討

- コミュニケーション手順

なお、「対策本部の体制と役割」については、対策本部メンバーの構成を4つに分けて整理すると分かりやすいと思います。

- 対策本部長:対応方針の最終決定者

- 事務局:情報収集と取りまとめ、対策本部のコーディネーション

- コアメンバー:事象共通で対応するメンバー

- 事象別の招集者:事象の影響範囲に合わせて召集する各機能や部門長

また、「情報収集」と「コミュニケーション手順」については、社内外のステークホルダー(利害関係者)をリストアップし、社内の担当者と、ステークホルダーに確認すべき事項や伝達すべき事項についてどんなツールを使用してやり取りするかを整理します。

緊急時対応計画と危機管理計画の有効性をさらに向上させるためのテクニック

緊急時対応計画と危機管理計画の共通部分を策定後に、もう少し事象別に深堀りしたい場合は、危機事象別の対応事項を整理したA4用紙1枚程度のチェックリストを整備すると良いでしょう。下記は事象別チェックリストの項目例です。

【危機事象別のチェックリスト項目例】

| 地震(突発型) | 風水害(進行型) |

|---|---|

【発災後】

|

【発災前】

|

緊急時対応計画と危機管理計画はともに危機事象発生前後の初期段階で利用される行動計画ですので、場合によっては以下のように一冊にまとめておくことも有用です。

- 【初動対応計画 目次例】

-

- 1.基本方針

- 1.1. 基本方針

- 1.2. 文書構成と危機対応の流れ

- 1.2.1.突発型、進行型危機対応の流れ

- 1.2.2.突発型危機のアクションフロー

- 1.2.3.進行型危機のアクションフロー

- 2.緊急時対応計画

- 2.1.事前準備の実施

- 2.2.危機発生時の緊急時対応

- 2.3.危機発生時の現場対応体制

- 2.4.被害の防止

- 2.5.避難場所

- 2.6.安否確認と報告

- 2.7.就業時間外の対応

- 3.危機管理計画

- 3.1.対策本部の設置

- 3.1.1.設置基準

- 3.1.2.設置要件

- 3.2.対策本部の組織、役割と活動

- 3.3.社内外の情報収集

- 3.4.対策本部における意思決定事項の判断基準

- 3.5.対策本部におけるコミュニケーション

- 3.1.対策本部の設置

- 4.補足資料

- 4.1.事象別アクションチェックシート

- 4.1.1.地震の場合

- 4.1.2.・・・

- 4.1.事象別アクションチェックシート

- 1.基本方針

【緊急時対応計画と危機管理計画の行動計画書の目次例】

事業継続計画(BCP)策定の考え方

事業継続計画(BCP)策定のポイントは下記2点です。

- リソース別に対策を検討する

- 「影響範囲」(広域被災と狭域被災)ごとに復旧目標を設定する

地震、風水害、新興感染症等の危機事象に関わらず、重要事業やこれを支える重要業務の継続に必要不可欠なリソースが使用不可となったことを想定し、対策を検討します。危機事象がもたらした結果に基づいた行動計画策定であることから、このアプローチを特に結果事象ベースまたはリソースベースのBCP策定と言います。

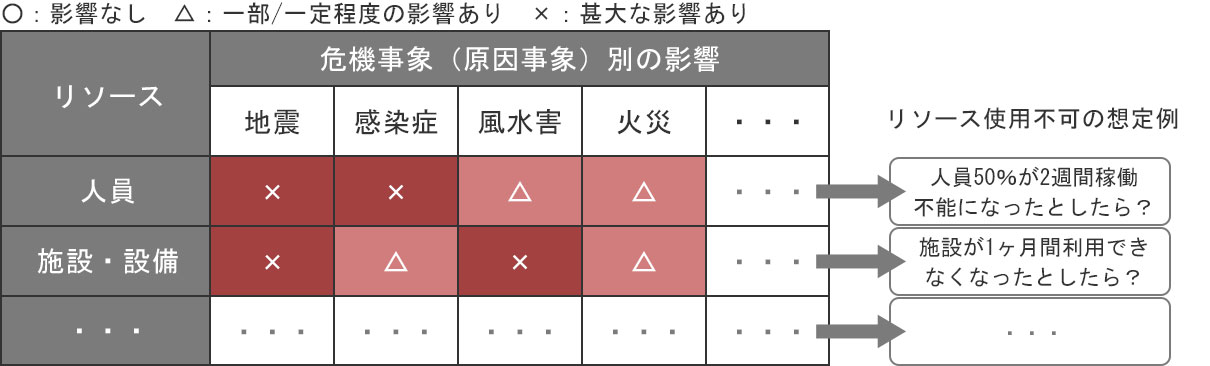

下記に主要リソースに対する危機事象別の影響例とそこから導きだせる「リソース使用不可の想定例」を挙げます。

事象により影響を受けるリソースは異なりますが、事象×リソースごとに被災想定をするのはキリがありません。ゆえに、上図のように危機事象がリソースにもたらしうる結果をまとめ、この結果に基づいた重要事業やこれを支える重要業務の継続策を考えることをおすすめします。

対策については、下記3つの観点から検討します。

- 代替策:リソースが使用できない際に、他の手段によって事業を継続する対策です。

- 復旧策:リソースを元の状態に戻すための対策です。

- 予防低減策:リソースの被害を低減するために事前に打つ対策です。

上記観点でリソースごとに対策を検討します。危機事象が火災であろうと、地震であろうと、感染症であろうと、原因は何であれ、結果的にリソース稼働率が長期にわたり半減した場合を想定しておけば、様々な危機事象に対応できるという考え方です。「もし複数のリソースが同時に失われた場合は対応できるのか」という質問をよく受けますが、そうした事態にも対応が可能です。例えば万が一、人員稼働率の半減と施設使用不可という事態が同時に発生したとしても、これらの対策を組み合わせて臨めば良いからです。

演習・訓練の実施

BCPを策定しても、それだけでは危機時には動けません。演習・訓練を通して下記を実施します。

- BCPを理解している人を増やす

- 色々なシナリオへの対応経験を蓄積する

- 策定したBCPを検証し、改善する

毎年1回以上、異なるシナリオを準備し、演習・訓練を実施し、対応力を向上させることが必要です。まずは、3ヵ年の演習計画を策定し、対象者ごとに、毎年異なるシナリオを準備することから始めていきましょう。

終わりに

以上、オールハザードBCPについて説明してきましたが、いかがでしたでしょうか。「よし、オールハザードBCPをやってみよう!」と思った方々に、最後に2つ大事なことを申し上げておきたいと思います。

1つ目は、「オール(全て)」といっても、決してあらゆる事態を100%カバーすることを保証するものではないということです。なぜなら、オールハザードBCPにおいても、「想定」が必要だからです。例えば、緊急時対応計画や危機管理計画では皆様の組織がおかれている環境に基づき、その地域で起こりそうな脅威を「想定」する必要があります。また、事業継続計画(BCP)においては重要事業やそれを支える重要業務の継続に必要不可欠な経営資源(リソース)をどれだけ喪失するか「想定」する必要があります。「想定」をするということは、「想定外」が存在しうるということでもあります。過信しないように注意をすることが必要です。

2つ目は、オールハザードBCPはどんなに立派であっても、ツールでしかないということです。組織の対応力は、BCP文書の完璧さに比例するのではなく、それを実行する人たちが平時から経営・現場一体となってどれだけ有事のことを想像し、悩み、考え抜いたかの量・質に比例します。オールハザードBCPは策定しただけでは意味をなさず、経営と現場が平時からそれについて考え抜き、心と体の準備ができていてはじめて大きな成果を伴うものであるということを、改めて認識しておくことが重要です。