国民保護計画とは、国民保護法にもとづいた国民の保護に関する計画で、地方公共団体や指定行政機関に策定が義務付けられています。「3つの柱」と呼ばれる「避難」「救援」「武力攻撃災害への対処」にそって策定されるものです。本稿では、国民保護計画の成り立ちから、BCPとの共通点、国民保護計画の発動に関わるJアラートなどを含めて解説します。

国民保護計画とは

国民保護計画とは、武力攻撃やテロなどが発生した場合に国民の生命・身体・財産を保護することを目的として制定された枠組みです。

制定のきっかけとなったのは、2003年6月に成立した事態対処法(正式名称:武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律)と、2004年6月に成立した国民保護法(正式名称:武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律)です。この2つの法により、国全体の態勢を整備し、国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施するための法制が整えられ、2005年3月に国民の保護の実施に関する基本指針が閣議決定されました。

国民保護計画はこの指針に基づいて制定されたもので、国民の保護措置を行う実施体制や避難施設の指定、平時に備えておくべき物資や訓練に関する事項を定めています。地方公共団体および指定行政機関でそれぞれ作成されています。

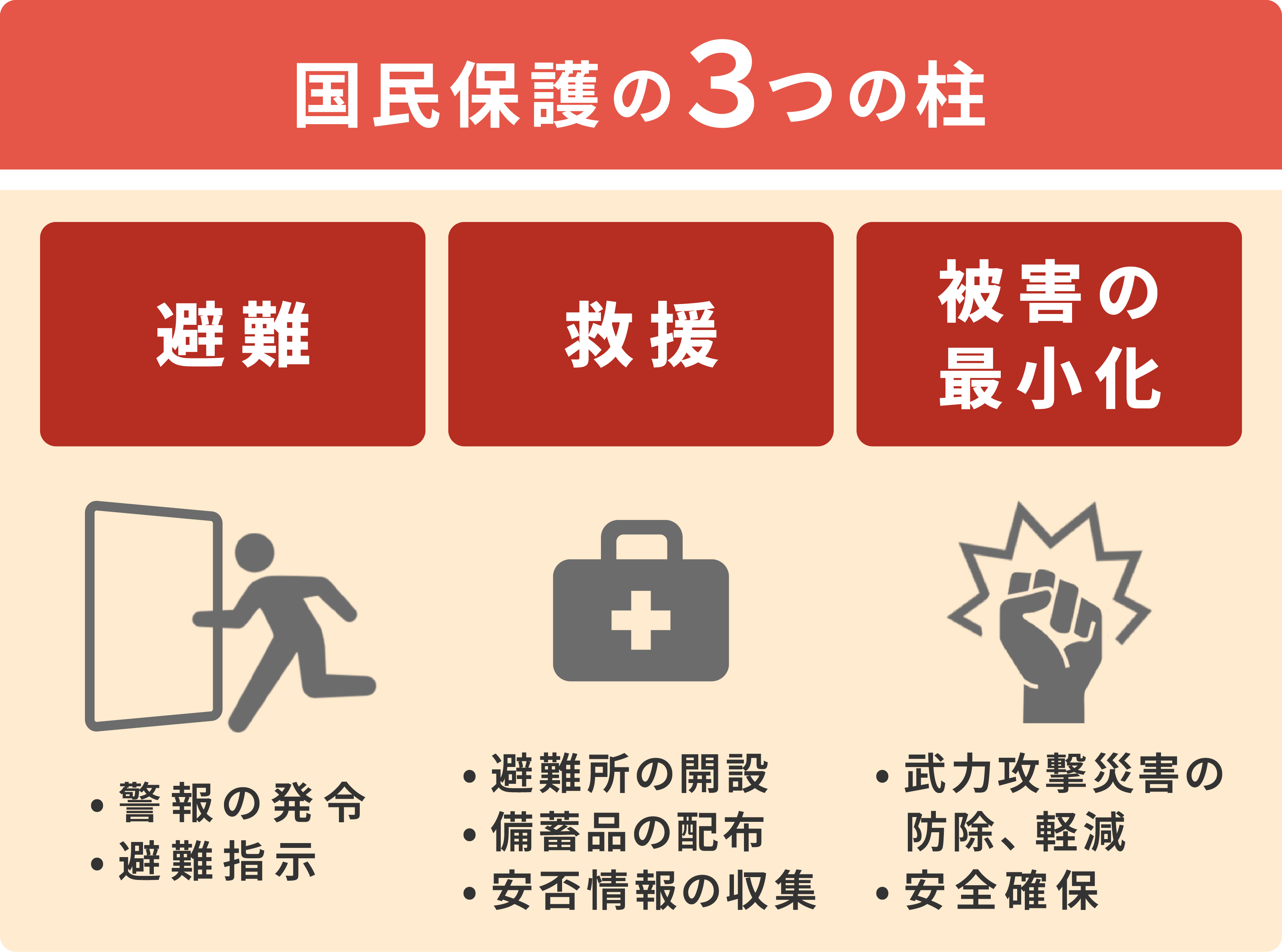

また、国民保護には「避難」、「救援」、「被害の最小化」という「3つの柱」があります。

図1:国民保護の3つの柱

これらは、国民の生命、身体、財産を保護し武力攻撃などの被害を最小化するための重要な役割として定められており、求められる行動は以下の通りです。

- ● 避難

- 日本に対する武力攻撃が迫る、または発生した場合、国は把握した情報をもとに国民に警報を発令します。また、避難の必要があると認めた場合は、避難措置の実施について都道府県知事に指示を出します。指示を受けた都道府県知事は、市町村長を経由して住民に対する避難指示を出し、指示を受けた市町村長が消防などの指揮を行います。また、自治体で「避難実施要領」を策定した場合は、これに従います。

- ● 救援

- 避難した後の住民を支援するため、都道府県知事に対し、救援に関する措置を講じるよう指示を出します。指示を受けた都道府県知事は、避難施設の設置、食料・飲料水・生活必需品の提供、医療の提供などを行います。

- ● 被害の最小化

- 国は、地方公共団体と協力して武力攻撃に伴う被害を最小化するために必要な措置を講じます。具体的には、消火、救急・救助活動の実施、生活関連施設(原子力発電所、ダム、鉄道施設など)の安全確保と警備の強化、警戒区域の設定と立ち入り制限・禁止・退去命令の発出などを行います。

国民保護計画と国民保護業務計画の違い

国民保護計画と似た言葉で、国民保護業務計画というものがあります。

国民保護計画は、国民全体を対象とした包括的な取り組みを示す大きな計画です。

これに対し、国民保護業務計画は災害研究機関や医療事業者、ライフライン事業者など、実際に国民保護に携わる指定公共機関が策定する具体的な行動指針を指します。また、国民保護業務計画には、いつ・どのタイミングで誰がどのような役割を担うかが詳細に記載されています。

いずれも国が定める国民の保護に関する基本指針に基づいたものですが、国民保護計画は全体像を提示し、国民保護業務計画はその中でも具体的に行動するための手順や役割を明確化している点が大きな違いです。

国民保護計画とBCP(事業継続計画)

BCP(事業継続計画)は、企業が自然災害や突発的な事故の発生時に、事業を継続・早期復旧させるための計画を指します。一方、国民保護計画は、国全体の観点から武力攻撃や災害などに対し、国民が迅速かつ安全に行動できるよう支援する仕組みを整えるものです。

図2:国民保護計画とBCP

両者は対象や適用範囲で違いがあるものの、有事に備えるための計画という点では共通しており、具体的な内容としては安全確保のための対応、訓練の実施、情報共有の手段を整えておくなどが挙げられます。

企業においては、BCPと国民保護計画の両方を踏まえて準備を進めると、有事の際に素早く支援を受けながら、社内外への影響を最小限に抑えることが可能となります。公的機関や周辺コミュニティとの連携を前提に、より実効性のある対策を立てることが理想的です。

国民保護計画の発動とプロセス

国民保護計画は、武力攻撃などが差し迫り、政府によって「武力攻撃事態等」や「緊急対処事態」との判断がされると具体的な指示が出される仕組みとなっています。

- ● 武力攻撃事態等

- 「武力攻撃予測事態」という“武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し武力攻撃が予測されるに至った事態”と、「武力攻撃事態」という“武力攻撃が発生した事態、または武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態”の2つがあり、状況に応じて態勢が引き上げられます。

- ● 緊急対処事態

- 武力攻撃に準じる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態、またはそのような行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態で、国家として緊急に対処することが必要な状況を指します。なお、緊急対処事態は、後日武力攻撃事態と認定される事態を含みます。

発動後は、国は警報の発令、避難・救援の指示、武力攻撃災害への対応などを行います。都道府県はそれに基づき、市町村への警報の通知、避難経路や交通手段などの指示、食品・生活必需品・医療提供といった救援活動、武力攻撃災害の防御を行い、市町村は都道府県の指示に基づき、サイレンなどを使用した警報の伝達、避難指示の伝達と住民の誘導、救援活動への協力、消防活動などを行います。

この間、国、都道府県、市町村それぞれの対策本部で総合調整が実施されるほか、放送事業者による警報の放送、運送事業者による避難住民・緊急物資の運送、電気・ガス事業者による安定供給など、関係機関の相互連携によって国民保護が成り立ちます。

Jアラート(全国瞬時警報システム)と国民保護サイレン

Jアラート(全国瞬時警報システム)とは、国民に危機をいち早く知らせるための全国瞬時警報システムです。ミサイルの発射情報や緊急地震速報など、様々な重要情報を自動的に地域の防災行政無線やテレビ、携帯電話へ配信します。

Jアラートにより緊急情報が配信された際は、以下のような避難行動が求められます。

- 逃げる:屋外にいる場合、近くの建物(できれば頑丈な建物)の中や、地下に避難する

- 離れる:屋内にいる場合、できるだけ窓から離れ、できれば窓のない部屋に移動する

- 隠れる:屋外にいる場合で、近くに適当な建物がない場合は、物陰に身を隠すか、地面に伏せ頭部を守る

Jアラートを使用すると、市町村の防災行政無線などが自動的に起動して屋外スピーカーなどから警報が流れ、この時に原則として「国民保護サイレン」が鳴ります。

国民保護サイレンとは、ミサイル攻撃など主に武力攻撃が迫っている、もしくは発生したと認められる場面で鳴らされるサイレン音で、市町村から周辺住民に対して警報を伝達し注意喚起を図る役割を担っています。

Jアラートは防災行政無線やテレビ、携帯電話などさまざまなツールを通して重要情報を伝えるシステムであるのに対し、国民保護サイレンは防災行政無線によって警報を伝達するサイレン音であるという点が両者の違いです。

企業や自治体に求められる対応とは

国民保護計画を効果的に機能させるためには、企業や自治体による取り組みも不可欠です。

1. 避難

消防庁は、国民保護事案における住民の避難について、公共施設のほか民間企業が管理する施設を「指定緊急避難場所」または「指定避難所」として指定することを促進しています。そのため企業は、武力攻撃災害が発生した際に自社施設を避難施設として提供できることが期待されます。平時から避難経路や避難施設などの情報を従業員に周知徹底することも役割の一つです。

自治体は、国からの避難措置の指示が出される前の段階から国や関係機関等と情報交換を密にし、避難のための十分な準備を行う必要があります。あらかじめ避難施設を選定し、住民運送の準備や要配慮者の把握、避難誘導を行います。

2. 救援

企業は、国民保護の枠組みの中で、事業特性や資源を活かして救援活動に協力することが期待されます。自治体と連携しながら、負傷者への応急処置、物資供給・輸送、施設や設備の提供に協力します。

自治体は、災害拠点病院などの医療機関、消防機関、警察と連携し、負傷者に対する救援活動を実施します。さらに、物資供給を円滑に行うための輸送路の確保や情報収集・共有も求められる役割の一つです。

3. 武力攻撃災害への対処

武力攻撃災害で想定されるケースは多岐にわたり、ミサイル攻撃、航空機による攻撃、ゲリラ・特殊部隊による攻撃、大規模テロなどそれぞれに対する備えが必要となります。

企業は、通常の災害に加え、武力攻撃災害による被害を想定した事業継続計画(BCP)を策定することが望ましいとされます。さらに、耐爆窓やシェルター、屋内退避スペースなどを導入し、物理的な防御対策を講じることも検討します。

自治体は、住民全体の安全を確保する包括的な役割を担います。各都道府県および各市町村の国民保護計画に基づき、武力攻撃などの発生後は速やかに対策本部を設置します。医療機関や消防、警察と連携し、情報伝達や警戒区域・インフラの管理、医療対応、避難住民の生活支援などを行います。

国民保護の実施には、企業、自治体のいずれにおいても、相互に連携をとって行動することが重要です。

国民保護訓練と今後の課題

国民保護法は、国民保護措置の実施には、平時から十分な訓練をしておくことが重要だとし、訓練の実施についても規定しています。国民保護法の制定から現在まで実際に国民保護計画が発動された例はないものの、制定翌年の2005年から、国・地方公共団体、関係機関および地域住民が一体となった実動・図上訓練(国民保護共同訓練)が行われています。これは2005年度以降毎年行われ、2009年度末には全都道府県で1回以上実施済みとなりました。

表1:国民保護共同訓練の実施状況(2023年度末時点)

| 回数 | 都道府県 |

|---|---|

| 16回 | 福井県、徳島県 |

| 15回 | 富山県 |

| 11回 | 山形県、愛媛県 |

| 10回 | 神奈川県、福岡県、大分県 |

| 9回 | 岩手県、愛知県、三重県 |

| 8回 | 東京都、島根県、長崎県、鹿児島県 |

| 7回 | 秋田県、岐阜県、大阪府、鳥取県、宮崎県 |

| 6回 | 青森県、宮城県、福島県、静岡県、滋賀県、奈良県、熊本県 |

| 5回 | 北海道、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、京都府、兵庫県、岡山県、高知県、佐賀県、沖縄県 |

| 4回 | 埼玉県、千葉県、石川県、長野県、広島県、山口県、香川県 |

| 3回 | 和歌山県 |

内閣官房 国民保護ポータルサイト「令和5年度国民保護訓練の成果等について」を基にニュートン・コンサルティングが作成

主な訓練シナリオとしては、テログループによる爆破や化学剤散布を想定したものなどがあり、事案発生から国民保護計画の発動に至るまで、現場で必要な対応や各機関との連携が考慮されています。また、空港における実動訓練や県境を越える大規模避難訓練なども行われています。

しかし、こうした訓練が継続的に行われているにもかかわらず、国民保護の認知度は低く、言葉自体一般的に知れ渡っていないというのが現状です。

認知度向上のための方策とは

「国民保護」や「武力攻撃」という言葉は、国全体という大きな枠にとらわれがちですが、個人としてどう対処するべきか、という意識と認識がなければ、本当の意味で保護されることは叶いません。とはいえ、具体的に何をなすべきなのか、個人単位で確認することは難しいかもしれません。

現在、国民保護に関して、内閣官房によるWebサイト「国民保護ポータルサイト」が運営されており、国民保護の仕組みの説明や武力攻撃などから身を守る際のパンフレットが掲載されています。こちらに目を通すだけでも、我々に迫る脅威について意識の向上へつながるのではないかと思われます。

いざというとき国民保護をなすためには、我々国民が、国や地方自治体にどんな対処方針や対応計画があるのかを知り、自分たちの取るべき行動を正しく認識することが求められているのです。