線状降水帯とは、積乱雲が列をなして一定の場所に数時間にわたり通過・停滞する強い降水域を指します。近年、線状降水帯による災害が激甚化しており、企業においても、出社判断や業務継続に影響するリスクとして対応が求められています。本記事では、線状降水帯の定義や気象庁の情報、災害事例をふまえ、企業の備えを解説します。

線状降水帯とは

線状降水帯とは、次々と発生した積乱雲が列をなすことで線状の雨雲を形成し、数時間にわたり同じ場所に停滞することで、強い雨を降らせる降水域を指します。

また、気象庁では線状降水帯の降水域を以下の通り定義しています。

“次々と発生する発達した雨雲(積乱雲)が列をなした、組織化した積乱雲群によって、数時間にわたってほぼ同じ場所を通過または停滞することで作り出される、線状に伸びる長さ50~300km程度、幅20~50km程度の強い降水をともなう雨域”

気象庁の「気候変動監視レポート2024」によると、2024年7月下旬の北日本日本海側の降水量は、統計開始後、第2位の多雨となり、線状降水帯により記録的な大雨になったことが要因の一つと記しています。この大雨により、東北地方を中心に浸水害をもたらしたほか、69件の土砂災害が発生しました。このように、線状降水帯による大雨は、複合災害を発生させる危険性が高いこともあり、気象庁は2024年5月28日より、「線状降水帯による大雨の半日程度前からの呼びかけ」を府県単位でも開始しました。

発生のメカニズム「バックビルディング現象」とは

線状降水帯の発生メカニズムは未解明な点も多く、継続的な研究が行われていますが、線状降水帯の発生要因の多くが、バックビルディング現象(バックビルディング型形成)によるものだと言われています。

バックビルディング現象とは、同じ場所で次々と積乱雲が発生し、上空の風に流されながら後方に新しい積乱雲が増え続けることで、結果的に特定の地域に長時間にわたり強い雨を降らせる線状降水帯を形成する現象の一つです。

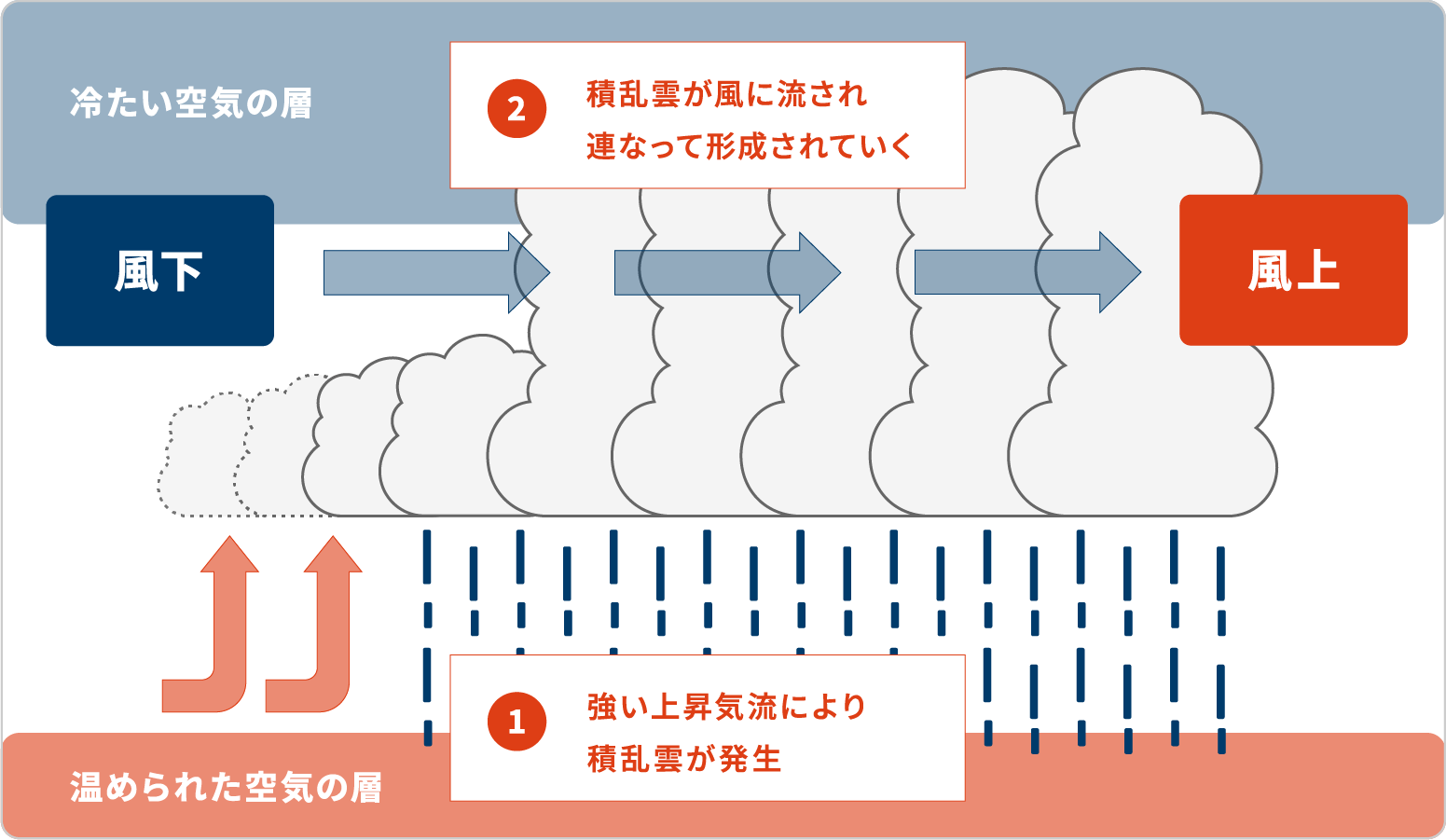

図1:バックビルディング現象(バックビルディング型形成)の解説図

図1にある通り、積乱雲は、冷たい空気が上空にあり、温められた空気が下層にある場合に発生しやすい傾向にあります。大気下層の温められた空気により上昇気流が発生し、積乱雲を形成、風下から風上へ上空で風が吹くことにより、積乱雲が押され、積乱雲が連なった形になります。これがバックビルディング現象と呼ばれるものです。

通常、積乱雲は1時間ほどで消滅しますが、不安定な大気の状態により数時間維持される場合もあります。複数の積乱雲が連なって「積乱雲群」になり、複数の積乱雲群が線状の雨域となり数時間にわたって停滞することで、特定の場所に猛烈な雨が継続して降り注ぎ、線状降水帯となります。

「バックビルディング現象」のほかにも、線状降水帯を発生させる構造として、スコールライン型、バックアンドサイドビルディング型などがあります。

線状降水帯の予測が難しい理由の一つは、こうした複数の気象条件が複雑に関わっていて、解析するための海上の水蒸気量をはじめ観測データが十分でないことが挙げられます。

他の気象用語との違い

線状降水帯は雨に関する気象用語です。天気予報などでよく耳にする「局地的大雨」や「集中豪雨」は雨の強さに関する気象用語であり、これらはどのような違いがあるのでしょうか。

「局地的大雨」とは、「急に強く降り、数十分の短時間に狭い範囲に数十mm程度の雨量をもたらす雨」と気象庁により定義されています。単独の積乱雲が発達することで発生し、大雨・洪水の注意報や警報が発表される状態でない場合でも、急な強い雨により河川や水路などが短時間に増水し、急激な状況変化により重大な被害を引き起こす可能性があります。

「集中豪雨」とは、「同じような場所で数時間にわたり強く降り、100mmから数百mmの雨量をもたらす雨」と気象庁により定義されており、積乱雲が一定の場所で次々と発生・発達を繰り返すことで、重大な土砂災害や家屋浸水などの災害を引き起こすとされています。

このほかにも、雨の強さに関する用語には、「豪雨」という言葉がありますが、「豪雨」という言葉は単体では使用されません。「豪雨」とは、「著しい災害が発生した顕著な大雨現象」と定義されており、大雨が降った後、または降り続いている最中に雨による起因で著しい災害が発生した場合に「〇〇豪雨」というかたちで大雨災害の名称、通称として使用されます。

表:局地的大雨と集中豪雨の違い

| 積乱雲の数 | 降水時間 | 降水量 | 災害発生可能性 | |

|---|---|---|---|---|

| 局地的大雨 | 1つ | 数十分程度 | 数十mm程度 | ○ |

| 集中豪雨 | 複数 | 数時間程度 | 数百mm程度 | ◎ |

気象庁HPを基にニュートン・コンサルティングが作成

線状降水帯の予測と発信される気象情報とは

線状降水帯の予測は非常に難しい分野であり、気象庁は学官が連携することで線状降水帯の予測精度向上を目指すとし、2020年に「線状降水帯予測精度向上ワーキンググループ」を設置しました。

2025年6月には、数値予報モデルの予測精度向上や予測計算の高速化を図るため、2025年度中にアメダス全地点に湿度計測の整備を完了させる予定が会合資料に明記され、線状降水帯が発生する6条件の有用性の検証も引き続き行う見通しとなっています。

さらに、線状降水帯の予測精度の向上を図るため、スーパーコンピューター「富岳」を活用した、より精度の高い局地的な線状降水帯の発生を予測する実験を6月から開始しました。ほかにも、従来の2倍の計算能力を持つスーパーコンピュータを活用し、高解像度の数値予報モデルによる分析を行っています。

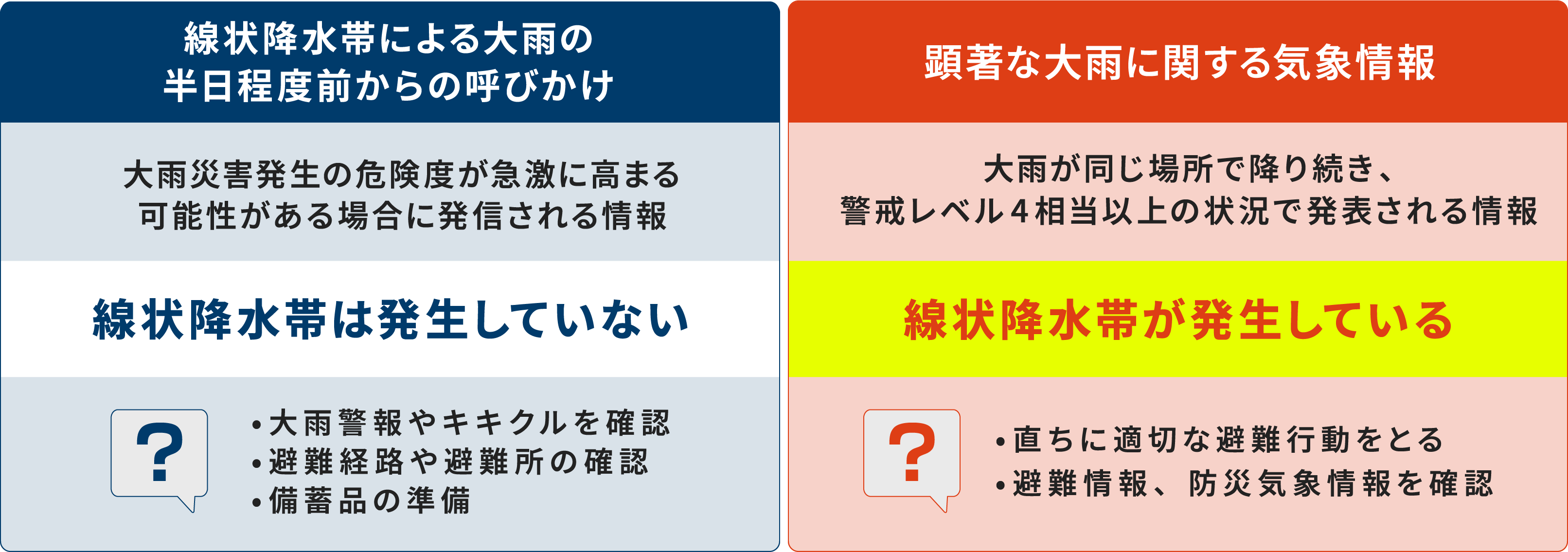

このように、学官が連携し線状降水帯の予測向上の取り組みを進めていますが、線状降水帯の発生は進行形で発生します。そのため、気象庁は今ある技術で線状降水帯の発生に関する情報を伝える取り組みとして「線状降水帯による大雨の半日程度前からの呼びかけ」と「顕著な大雨に関する気象情報」の2つの気象情報を使用し、住民に注意を呼びかけています。

図2:線状降水帯に関する気象情報の違い(予測段階と発生段階)

線状降水帯による大雨の半日程度前からの呼びかけ

「線状降水帯による大雨の半日程度前からの呼びかけ」とは、線状降水帯による大雨災害の危険度が急激に高まる可能性がある場合に、その半日程度(約12時間)前から6時間前に「線状降水帯」というキーワードを使用し注意を呼びかける気象情報です。

「線状降水帯による大雨の半日程度前からの呼びかけ」は、線状降水帯の発生前に発表される情報で、「顕著な大雨に関する気象情報」の発表基準を満たすような線状降水帯による激しい雨が予想される場合や線状降水帯が発生しなくても同等の大雨が予測される場合に府県予報区単位で発表されます。

そのため、必ずしも線状降水帯が発生するとは限りませんが、気象庁は、線状降水帯による大雨災害に対する危機感を各々が持つことで、ハザードマップや避難所・避難経路の確認などの行動を促すほか、大雨警報やキキクルなどの防災気象情報と併せて活用できることを目的に発表しています。

顕著な大雨に関する気象情報

「顕著な大雨に関する気象情報」とは、線状降水帯が発生し、大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている状況をいち早く知らせるため、同じ場所で降り続いている状況を「線状降水帯」というキーワードを使い伝達する防災気象情報です。この情報は、警戒レベル4相当以上の状況で発表され、住民が直ちに適切な避難行動をとることを目的として発表されます。

気象庁は、「顕著な大雨に関する気象情報」に関する発表基準を以下の通り定めています。

- ▼「顕著な大雨に関する気象情報」の発表基準

- ※10分先、20分先、30分先のいずれかにおいて、以下の基準をすべて満たす場合に発表

- 前3時間積算降水量(5kmメッシュ)が100mm以上の分布域面積が500㎢以上

- 1.の形状が線状(長軸・短軸比2.5以上)

- 1.の領域内の前3時間積算降水量最大値が150mm以上

- 1.の領域内の土砂キキクル(大雨警報(土砂災害)の危険度分布)において土砂災害警戒情報の基準を超過(かつ大雨特別警報の土壌雨量指数基準値への到達割合8割以上)または洪水キキクルにおいて警報基準を大きく超えた基準を超過

「顕著な大雨に関する気象情報」が発表された場合は、土砂災害警戒区域や浸水想定区域などの災害が想定される区域にいる人は避難情報やキキクル(危険度分布)、水位情報などを確認し、安全な場所へ避難します。

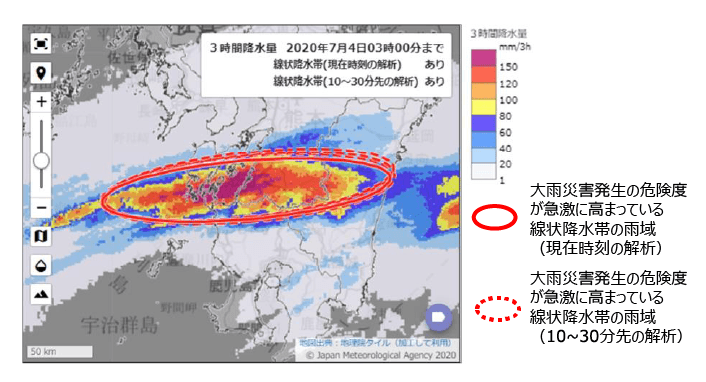

「顕著な大雨に関する気象情報」が発表されると、「雨雲の動き」や「今後の雨」のマップ上に、前3時間の積算降水量が100mm以上の領域を含むように赤い楕円が描かれ、大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている線状降水帯の雨域を示します。ただし、赤い楕円で示された雨域内であっても、発表基準のうち、危険度の基準を満たしていなければ発表されません。また、雨域外の地域でも大雨による災害発生の危険度が高まっている場合があるため注意が必要です。

図3:線状降水帯の雨域

線状降水帯による災害事例

線状降水帯による大雨で大きな被害が発生した災害事例を紹介します。

平成26年8月豪雨

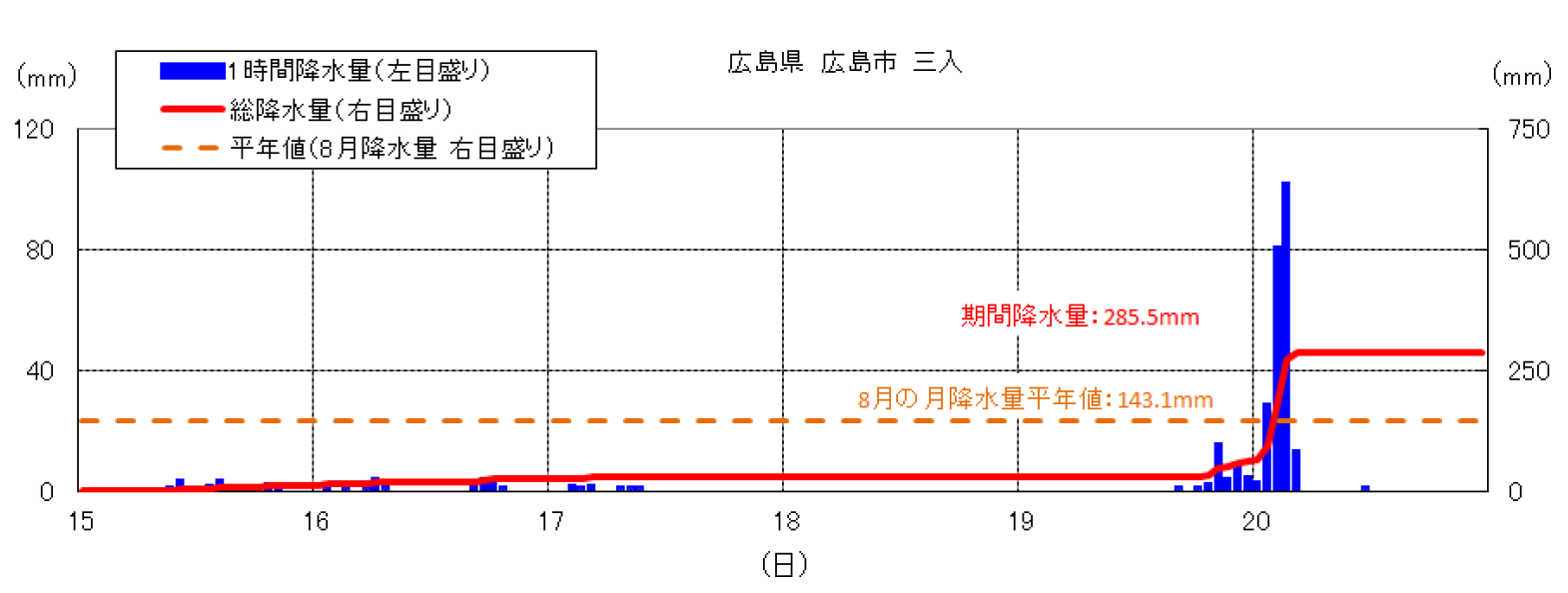

1つ目は、2014年8月15日から20日にかけて局地的に非常に激しい雨が降った「平成26年8月豪雨」です。

図4:広島県広島市の解析雨量(2014年8月20日 03時~04時)

特に、8月19から20日にかけて、広島県広島市安佐北区三入で発生した集中豪雨は、三入で最大1時間降水量が101mmを記録しました。三入でのこれまでの観測史上1位は62mmであったことから、経験したことのない降水量であることが伺えます。

図5:広島県広島市三入の降水量時系列図(2014年8月15日~8月20日)

さらに、三入では、3時間降水量に関しても8月15日から8月20日までの間に217.5mmとなり、この集中豪雨によって影響を受けた都道府県の市町村の中で最も降水量が多い結果となりました。

この集中豪雨では、土砂災害や浸水害、河川の氾濫などが発生したほか、広島県広島市全体ではこの豪雨による土砂災害の発生により、死者34名、行方不明者31名の人的被害が発生し、住宅や農業などの被害も発生しました。

平成29年7月九州北部豪雨

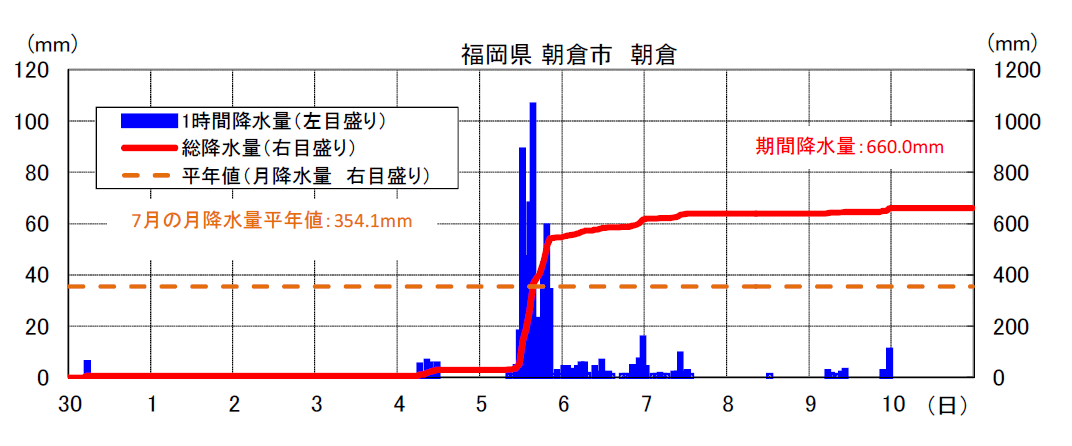

2つ目は、2017年7月九州北部豪雨です。梅雨前線や台風第3号の影響により、2017年6月30日から7月10日にかけて、西日本から東日本を中心に局地的に猛烈な雨が降りました。この期間に観測された総降水量は、福岡県朝倉市朝倉で660mmとなり、最大24時間降水量は統計開始以来1位を観測するなど、記録的な大雨となりました。

図6:降水量時系列図(2017年6月30日~7月10日)

福岡県朝倉市朝倉の1時間降水量は129.5mmを記録し、この大雨による影響を受けた都道府県の市町村の中で1位の記録となり、この九州北部豪雨により負傷者は35名、39名が亡くなったほか、住家全壊・半壊・一部破損を含めて1,506棟の被害が発生しました。

平成30年7月豪雨

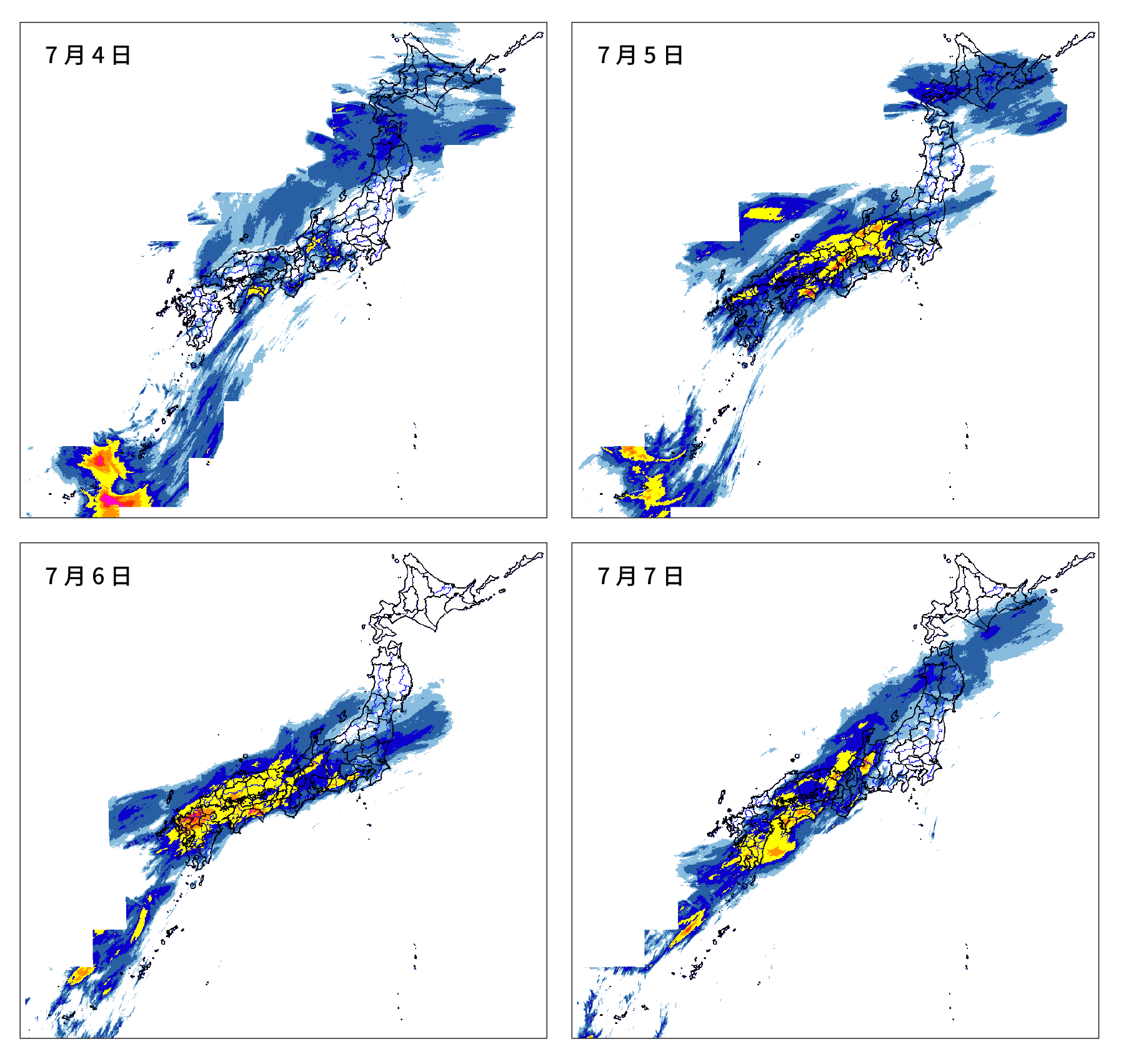

3つ目は、2018年6月28日から7月8日にかけて、西日本を中心に記録的な大雨となった平成30年7月豪雨です。この豪雨は、平成26年8月豪雨や平成29年九州北部豪雨と異なり、北海道から九州にわたる非常に広い範囲に大雨の影響が及んだことが特徴として挙げられます。

図7:日降水量解析雨量

平成30年7月豪雨は、日本全国多くの観測地点で、24時間・48時間・72時間の降水量の値が観測史上1位を記録し、過去の豪雨災害と比較しても非常に大きな影響を与えたとしています。

この豪雨災害の主な要因は、「多量の水蒸気の流れ込みが西日本付近で合流したこと」、「梅雨前線の停滞などにより持続的な上昇流が形成されたこと」、「局地的な線状降水帯の形成があったこと」と挙げており、平成29年7月九州北部豪雨では、線状降水帯の形成が4事例程度しか見られませんでしたが、平成30年7月豪雨では4倍の16事例にも及んだとしています。

これにより、総降水量が四国地方で1,800mm、東海地方で1,200mmを超え、7月の月降水量平均値の2~4倍となった地点もあったことや、 線状降水帯の形成により特に大雨が降った高知県安芸郡馬路村魚梁瀬では、1時間当たりの降水量が約97.0mmを記録しました。

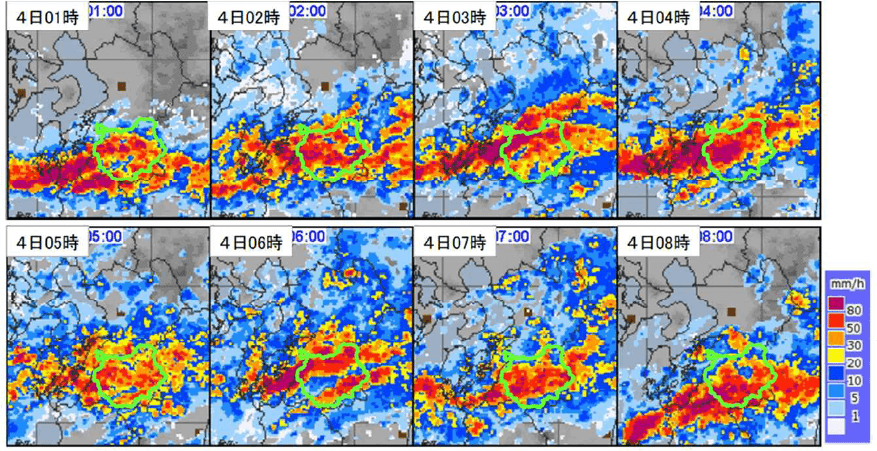

令和2年7月豪雨

4つ目は、2020年7月3日から7月31日にかけて、熊本県を中心とする九州地方などで多数の線状降水帯が発生し甚大な被害をもたらした令和2年7月豪雨です。特に7月3日から7月8日にかけて、梅雨前線が九州付近を通り、東日本にのびて停滞したことで、西日本や東日本で大雨となりました。

この豪雨では、全国のアメダス地点で観測した降水量の総和が、平成30年7月豪雨の記録を超え、1時間降水量50mm以上の発生回数はこれまで最多であった「令和元年東日本台風」の記録を超えています。

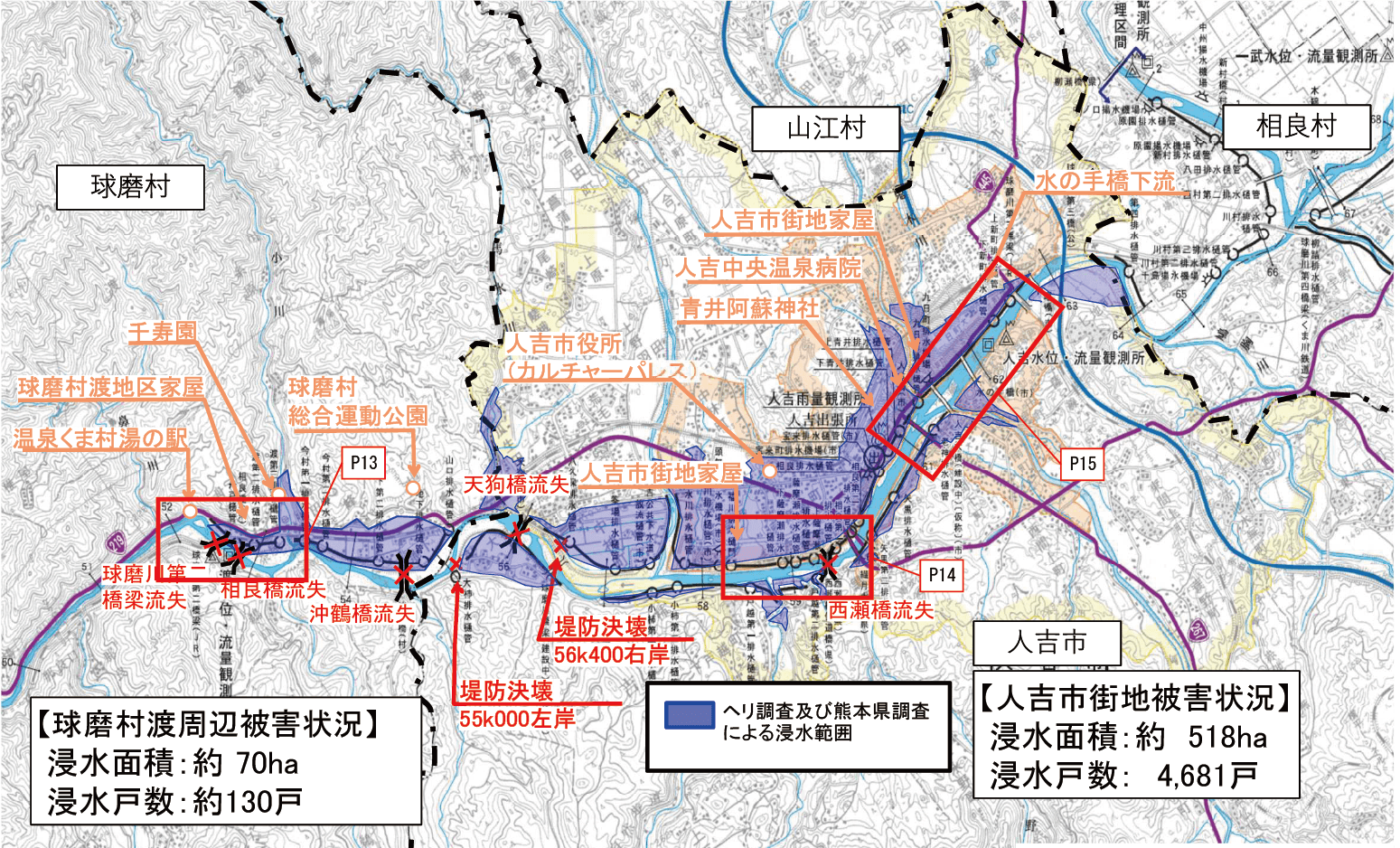

球磨川流域では線状降水帯の形成により時間雨量30mmを超える激しい雨が約8時間にわたり降り続き、人吉水位観測所などでは、戦後最大の洪水被害と言われていた昭和40年・昭和57年7月洪水を上回る水位となりました。

図8:令和2年7月豪雨における球磨川流域付近のレーダー雨量

図9:令和2年7月豪雨の被害状況(球磨村渡地区・人吉市街部)

この影響により、球磨川流域では洪水被害が発生し、約1,020haにわたり浸水や家屋倒壊などが起きました。加えて、球磨川直轄管理区間では2箇所で堤防が決壊し、国道や鉄道などの甚大な被害も発生しました。このほかにも、飛騨川、江の川、最上川などの大河川で氾濫が相次ぎました。

この豪雨は、7月後半にかけて中国地方や東北地方にも影響が及び、総降水量は2,000mmを超えた地点があり、多くの地点で24時間・48時間・72時間降水量が観測史上1位を超えています。

これらの他にも、顕著な災害を起こした自然現象として名称はついていないものの、線状降水帯による被害が発生した事例は多くあります。

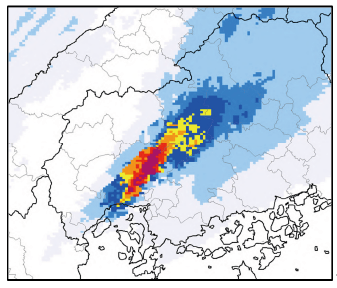

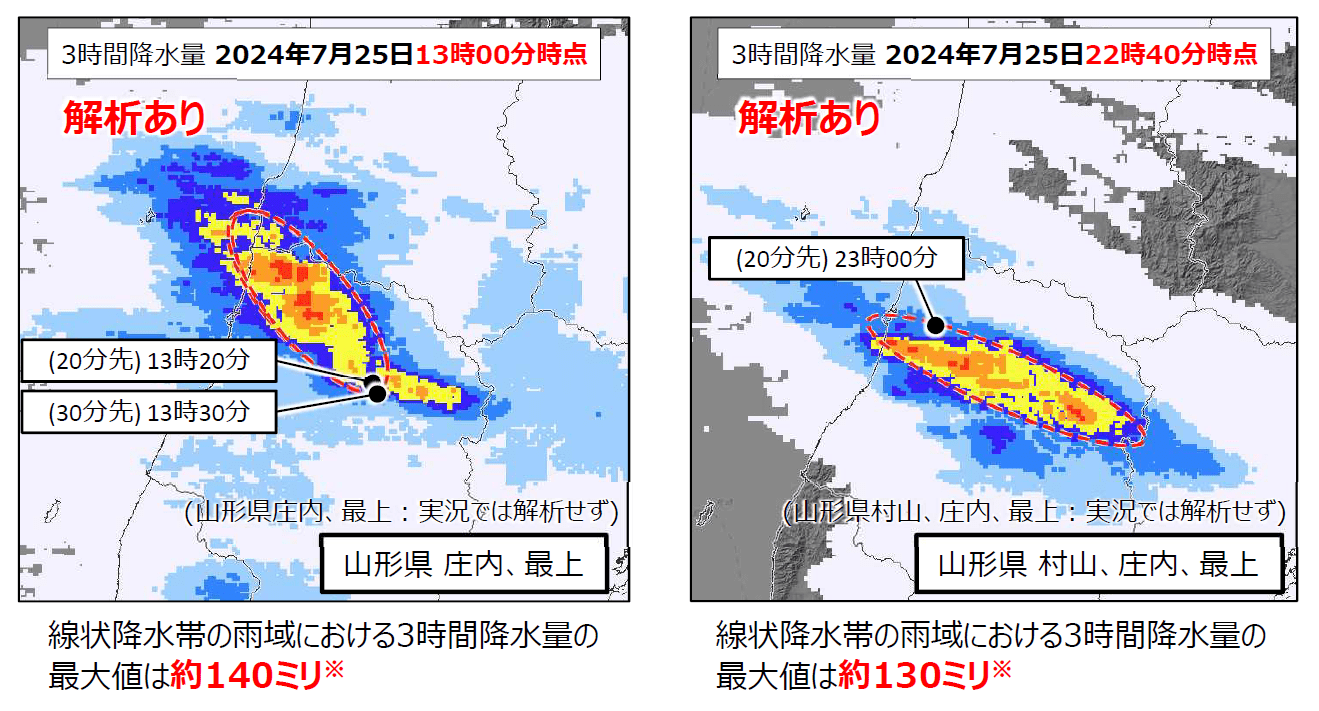

2024年7月23日から7月26日にかけて、東北地方や北海道地方を中心に降った大雨により、山形県では総降水量が400mmを超え、平年の7月の月降水量を大きく上回る記録的な大雨となりました。当時、「線状降水帯による大雨の半日程度前からの呼びかけ」は実施されませんでしたが、25日昼過ぎと夜遅くに災害発生の危険度が急激に高まったとして、山形県を対象に「顕著な大雨に関する気象情報」を発表しています。

図10:2024年7月25日に発生した山形県における線状降水帯の解析情報

2024年8月21日には、都内を中心に18時頃から大雨が集中的に降り、19時頃に東京都に記録的短時間大雨情報が発表されました。当時、東京都港区付近では約100mmの猛烈な雨が降り、公共交通機関が乱れ、帰宅ラッシュに大きな影響を及ぼしたほか、浸水・冠水が発生するなどの被害が発生しました。

これらの事例を鑑みると、線状降水帯の発生や局地的な大雨の発生は近年増加しており、それによる影響は計り知れません。特に、短時間での大雨は気づいた時には手遅れになることもあり、進行型災害と捉えず、突発型災害にもなり得るということを考えておく必要があります。

企業が備える「線状降水帯」対策

先に示した通り、大雨による災害は、従来「進行型災害」とされていました。しかし、近年発生頻度が高まりつつある線状降水帯や局地的な大雨は「突発型災害」といっても過言ではありません。企業はこれを踏まえて対策を講じる必要があります。

たとえば、以下の点を押さえておくと従業員の安全や事業への影響を最小限に抑えることができるでしょう。

- 気象情報を活用した業務継続判断を決める

- 止水板や土のうなどをすぐに使用できる場所に保管する

- 自社や自社の拠点だけでなく、取引先や近隣道路の浸水リスクを確認する

気象情報を活用した業務継続判断とは、出社・早退・退社、在宅勤務への切り替えなどの判断が該当します。線状降水帯が発生する前に発表される「線状降水帯による大雨の半日程度前からの呼びかけ」は、判断材料の一つとなり得ます。線状降水帯の発生以降は、急激に災害リスクが高まるため、事前に発表される気象情報を活用することをおすすめします。

また、止水板を使用できる場所に保管しておいたとしても、それを使用できる従業員がいなければ意味がありません。土のうに関しても、袋だけを準備するのではなく、中に入れる土を十分に確保し、浸水リスクの低い場所にセットで補完しておくことが重要です。使用方法や従業員の教育も不可欠です。

「日本の年降水量は世界の約1.4倍、企業は水害リスクをどう捉えるべきか」では、局地的大雨や短時間強雨に備えるためのチェックポイントを表形式でご紹介しています。ぜひご活用ください。

もとより、大雨による水害リスクに備えるためには進行型災害と捉えた場合の対策も有効となります。「企業が風水害に備えるために重要なポイントとは」でご紹介しているハザードマップの確認や、タイムライン防災の活用、BCPの策定などのほか、安否確認手段の確保や、非常持ち出しセットなどの備蓄品の確保も非常に有効です。

大雨による災害を、進行型災害と突発型災害のどちらで捉える場合においても、大雨による災害は平時に対策を講じることが可能な災害です。予報や予測に関する正しい知識を身に着け、いざというときに短時間で対策を実行できる体制や準備を整えておくことが重要です。

参考情報

- 気象庁「線状降水帯に関する各種情報」

- 気象庁「予報が難しい現象について (線状降水帯による大雨)」

- 気象庁「降水」

- 気象庁「線状降水帯の予測精度向上に向けた取組の進捗状況について」

- 気象庁「前線による大雨 平成 26(2014)年 8 月 15 日~8 月 20 日」

- 気象庁「令和 2 年 7 月豪雨令和 2 年(2020 年)7 月 3 日~7 月 31 日」

- 内閣府「令和2年7月豪雨による被害状況等について」

- 気象庁「令和6年(2024年)7月25日に山形県で線状降水帯が発生した事例」

- 国土交通省「令和6年7月25日からの大雨による被災状況」

- 気象庁「地球温暖化がさらに進行した場合、線状降水帯を含む極端降水は増加することが想定されます」

- 気象庁「令和6年の実績~線状降水帯による大雨の半日程度前からの呼びかけ~」

- 気象庁「令和7年の実績~線状降水帯による大雨の半日程度前からの呼びかけ~」

- 内閣府 防災情報のページ「平成30年7月豪雨による被害状況等について」

- 気象庁気象研究所「平成30年7月豪雨の局地的な特徴」

- 国土交通省「タイムライン」

- 気象庁「さまざまな気象現象」

- 気象庁「気候変動監視レポート2024」

- 気象庁「梅雨前線及び台風第3号による大雨と暴風 平成29(2017)年6月30日~7月10日(速報)」

- 気象庁「『平成30年7月豪雨』の大雨の特徴とその要因について(速報)」

- 気象庁「梅雨前線と低気圧による大雨 令和6年(2024年)7月23日~7月26日 (速報)」

- 東京管区気象台「令和6年8月21日の大雨に関する東京都気象速報」

- 気象庁「『令和2年7月豪雨』の観測記録について~降水量の総和と 50mm 以上の発生回数の記録を更新しました~」

- 国土交通省「令和2年7月豪雨について<説明資料>」