ハザードマップとは、ある地域で自然災害が発生した際の被害想定や避難場所を表した地図のことです。本記事では、ハザードマップの概要や防災マップとの違い、具体的な使い方や企業・行政・個人での活用方法などを解説します。

ハザードマップとは

ハザードマップとは、ある地域で自然災害が発生した際の被害想定や避難場所を表した地図のことです。自然災害による被害の軽減や防災目的で使用されるもので、主に市町村が作成しています。

ハザードマップの基となるのは「水防法」です。同法第14条では、一級河川について水害被害を減らすため、国土交通省令に基づき、大雨で河川が氾濫した場合に浸水する恐れのある区域を「浸水想定区域」として指定するよう求めており、これがハザードマップ作成の契機になったと言われています。

さらに、2004年に全国的に暴風雨による水害被害が多発したことで全国的に水害に対する関心が高まり、翌2005年に水防法の改正が行われました。これにより、浸水区域の指定が大型河川以外にも拡大し、ハザードマップの作成・配布が規定されました。

各市町村がハザードマップを作成・利活用するにあたっては、参考として国土交通省が「水害ハザードマップ作成の手引き」を策定しています。

防災マップとの違い

ハザードマップと似たものに「防災マップ」があります。

ハザードマップは「被害の予測」を主な目的として、想定される浸水や被害の範囲・程度を示すのに対し、防災マップは「安全な避難」を目的として、避難所や避難経路のほか、警報の解説、情報伝達手段などを示す点が大きな違いです。

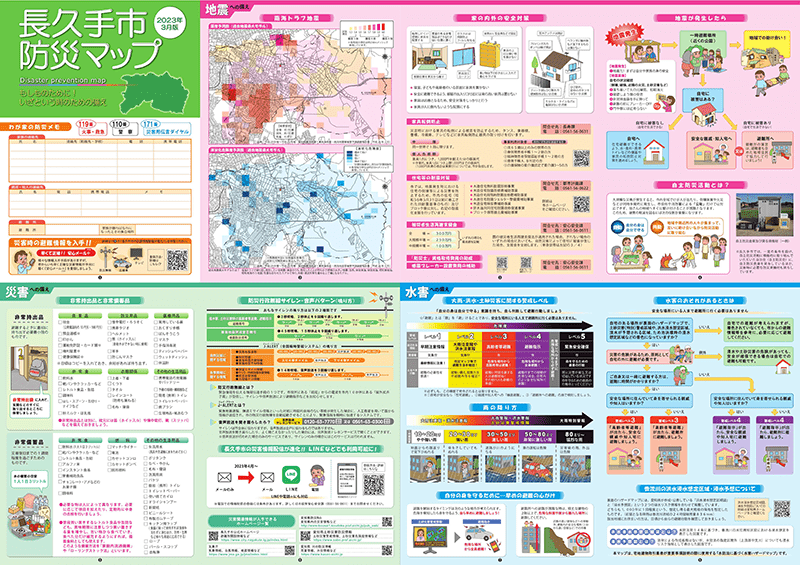

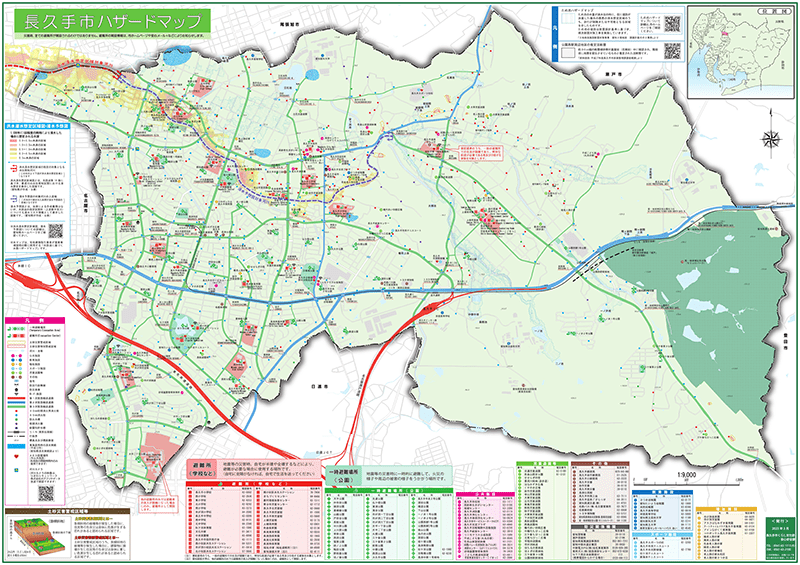

図1:愛知県長久手市の防災マップ(ハザードマップ)

図1は、愛知県長久手市の防災マップ(ハザードマップ)です。表面は「防災マップ」として、地震による液状化や震度予測、家で行う安全対策、非常時の持ち出し品や備蓄品、避難・警報に関する様々な知識を記載しています。裏面は「ハザードマップ」として、洪水浸水区域や土砂災害警戒区域、避難場所などを示しています。

ハザードマップの種類

ハザードマップは災害の種別ごとに作成されます。代表的なのは洪水、内水、高潮、津波、土砂災害、火山、地震です。このうち洪水、内水、高潮、津波のハザードマップを総称して「水害ハザードマップ」と呼ぶこともあります。

市区町村によって内容は異なりますが、主に以下のような内容を示しています。

- ● 洪水ハザードマップ

- 洪水ハザードマップは、大雨により河川の氾濫や堤防の決壊などがあった際に浸水の恐れがある区域、浸水深、避難場所を示すものです。市区町村内に複数の河川がある場合、洪水が発生した河川によって避難場所が異なることもあります。

- ● 内水ハザードマップ

- 大雨により下水道やその他排水施設の処理能力を超えた水が地表にあふれ出る「内水氾濫」の危険性を示すものです。浸水の発生が想定される区域や避難場所、洪水予報・避難情報の伝達方法といった避難に関する情報が記載されています。

- ● 高潮ハザードマップ

- 大きな台風が沿岸に襲来した場合の最大となる高潮浸水区域と浸水深、避難場所を示すものです。前述の内水氾濫や降雨による浸水とは分けて作成される場合が多いため、注意が必要です。

- ● 津波ハザードマップ

- 地震による津波で浸水が予想される区域や浸水深、避難場所、避難ビルの位置を示すものです。その地域に最大クラスの津波を発生させ得る地震が想定されていますが、実際の地震の発生状況や液状化の有無、防潮施設の損傷の有無によって浸水被害の大きさが変わる可能性があります。

- ● 土砂災害ハザードマップ

- 都道府県による土砂災害警戒区域(イエローゾーン)、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の指定を受けて、市区町村が作成するものです。それぞれの警戒区域の位置や避難場所、避難経路などの情報が記載されています。

- ● 火山ハザードマップ

- 噴火が発生した際に、火山災害要因の影響が及ぶ恐れのある範囲を示すものです。具体的には、火口が発生しやすい地域、水蒸気爆発、噴石、火砕流の影響が及ぶ可能性のある地域、溶岩流の流下予測経路などを確認できます。

- ● 地震ハザードマップ

- 地震が発生した際の被害想定を示すものです。「地震危険度マップ」、「ゆれやすさマップ」、「液状化危険度マップ」のように分けられる場合もあり、想定した地震が起きた場合に建物が倒壊する危険性や予測震度、避難場所などが記載されています。

ハザードマップの使い方

国土交通省の「ハザードマップポータルサイト」から全国の市町村が作成した各種ハザードマップを閲覧することができ、ここでは「重ねるハザードマップ」と「わがまちハザードマップ」の2つのサービスが提供されています。

- 国土交通省 ハザードマップポータルサイト

- https://disaportal.gsi.go.jp/index.html

重ねるハザードマップ

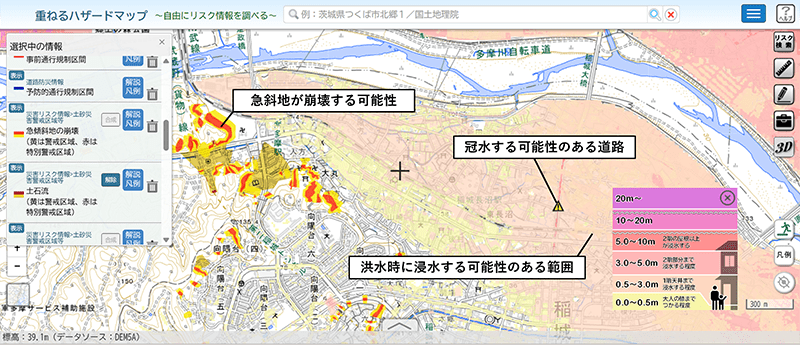

重ねるハザードマップは、ハザードマップの基となるリスク情報を確認できるWebサービスです。災害リスクに関する情報を一つの地図に重ねて表示することができるため、地域の災害危険度を総合的に把握することができます。

図2:重ねるハザードマップの使用例

図2は、重ねるハザードマップで大雨が降った際に危険な場所を知るため、洪水、土砂災害、道路防災に関する情報を重ねて表示した例です。浸水・冠水などの危険を避けた避難ルートの検討に活用できます。

わがまちハザードマップ

わがまちハザードマップは、全国の市町村が作成したハザードマップを閲覧できるリンク集です。都道府県・市区町村・ハザードマップの種類を指定する方法、地図から場所を選択する方法、災害種別から選択して確認する方法があります。

閲覧できる主な情報は、洪水、内水、高潮、津波、土砂災害、火山、ため池に関するハザードマップのほか、震度被害(ゆれやすさ)マップも含まれます。各市町村におけるハザードマップの公表状況を確認することもできます。

ハザードマップの活用方法

ハザードマップは、地域の災害リスクを理解し、被害の軽減を図るためのものです。ここでは、企業や行政、各世帯での具体的な活用方法や活用事例を紹介します。

- ● 企業

- 自社拠点がある場所に関して、地震・水災・土砂災害・高潮などの災害リスクを把握します。リスクを正しく把握することで、従業員の避難計画作成や安全な地域への立地変更など、具体的な事前対策につなげることができます。

- 企業での活用事例としては、鹿島建設株式会社が、国や自治体等から公開されている各種災害ハザードマップの情報に同社の拠点の位置情報を重ねて表示し、社員が拠点や周辺地域の被害可能性を簡易的に確認できるオンラインハザードマップを構築しました。

- 拠点や現場の各所で被害が及ぶ範囲と程度をパソコンから確認でき、想定される地震の震度や津波、液状化の予測結果や、台風・大雨による土砂災害の危険箇所と洪水による浸水想定区域といった情報を知ることができるものです。日頃の防災・減災の取り組みに活用されているだけでなく、新規拠点の開設や訓練の際にも同様にオンラインハザードマップで災害危険度を確認することとなっています。

- ● 行政

- 行政では主に、地域の防災計画や避難計画の策定、公共施設を建設する際の立地検討などに役立てることができます。各市町村で様々な取り組みが行われており、埼玉県戸田市では、ハザードマップを活用して災害に強いまちづくりを推進しています。洪水ハザードマップと一緒に白地図を住民に配布し、各世帯で検討した緊急一時避難場所を自ら記入できるようにしたり、自治体ごとにワークショップを実施し、その成果を「住民版地域防災計画作成の手引き」としてまとめました。

- ● 住民

- 地域住民は、ハザードマップを通じて災害リスクを認識するとともに、避難場所、避難ルート、避難方法をあらかじめ検討しておく必要があります。浸水を想定した土のうの備蓄や、地震に備えた建物の耐震化、家具の転倒防止対策などを実施するほか、水や食料など備蓄品を見直すことも重要です。

自分の地域に影響を及ぼし得る災害リスクを把握しておくことで、事前の災害対策を講じ、実際に災害が発生した際に安全を確保し被害を最小限に抑えることにつながります。平時のうちから企業、行政、各世帯がそれぞれハザードマップを確認する習慣を身につけることが肝要です。

参考情報

- 国土交通省「ハザードマップポータルサイト」

- 国土交通省「ハザードマップポータルサイトの紹介」

- 国土交通省「ハザードマップの概要及び動向」

- 国土交通省「「わかる・伝わる」ハザードマップ のあり方について」

- 国土交通省 都市・地域整備局下水道部「内水ハザードマップ作成の手引き(案)」

- 国土交通省「水害ハザードマップ作成の手引き」

- 東京都防災ホームページ「火山ハザードマップ・火山防災マップ」

- 東京都防災ホームページ「三宅島火山防災マップ」

- 東京都建設局「用語の解説:土砂災害ハザードマップ」

- 千代田区「千代田区ハザードマップ 保存版」

- 港区「港区津波ハザードマップ 令和6年3月」

- 川越市「川越市地震ハザードマップ」

- 神奈川県「内水ハザードマップ」

- 横須賀市「高潮ハザードマップ」

- 藤沢市「高潮ハザードマップ(令和5年度作成)」

- 藤沢市「津波ハザードマップ(令和2年度作成※)」

- 茅ヶ崎市「津波ハザードマップ」

- 川崎市「川崎市防災マップ」

- 川崎市「洪水ハザードマップ」

- 静岡県「富士山ハザードマップ(令和3年3月改定)」

- 静岡県「富士山ハザード統合マップ」

- 長久手市「長久手市防災マップ(ハザードマップ)」

- 内閣官房「国土強靭化民間の取組事例集 平成30年3月 271:社員が情報収集 被害可能性箇所を確認できるオンラインハザードマップ」

- 中小企業庁「2019年版 中小企業白書」

- 国土交通省「水害ハザードマップの利活用事例集 2019年7月版」