BCMSの構築に取りかかるにあたり、トップマネジメントはBCMSに取り組む目的(以降「BCMSの目的」)を明確にし、事業継続方針を設定することが求められます。しかしながら、一般的にトップマネジメントの意向は「災害時にもいち早くお客様に商品を届ける」といった定性的な表現に留められることがほとんどです。

事業継続目的は、定性的なBCMSの目的や事業継続方針を、具体的かつ定量的な表現に書き換えた「目標」と言えるでしょう。定量的な目標を設定することで共通認識を持ちやすく、達成度合いが判るようになります。

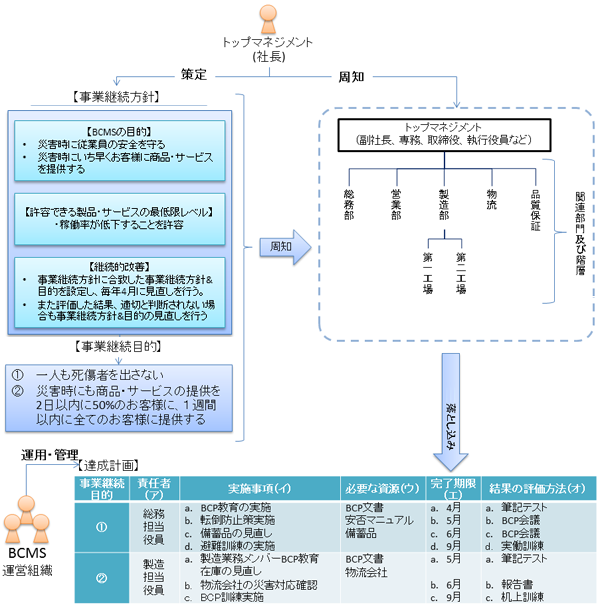

事業継続目的の設定例

- BCMSの目的:災害時にもいち早くお客様に商品・サービスを提供する

- 事業継続目的:災害時にも商品・サービスの提供を2日以内に50%のお客様に、1週間以内に全てのお客様に提供する

目標ではなく、目的である理由

一般的に“目的”とは目指す方向性を指し、“目標”は達成可否が判断できるものですので、「事業継続目的」ではなく「事業継続目標」と呼ぶべきではと思われる方も多いかもしれません。

ISO22301の原文では、事業継続目的=BUSINESS CONTINUITY OBJECTIVESと表現されています。

“OBJECTIVES”の意味は目的、目標、目標地点、目的地などです。ISO22301の訳では事業継続“目的”と表現されていますが、意味合いは“目標”を指すと考えてよいでしょう。それは次項で示すポイント②でも読み取ることができます。

それでは、実際に“ISO22301:2012”の要求事項を見ていきましょう。

ISO22301:2012で求めていること

この用語は2012年5月15日に発行されたBCMSの国際規格ISO22301:2012で使用され、日本工業規格JISQ22301(社会セキュリティ―事業継続マネジメントシステム―要求事項)にも登場しています。

※JISQ22301とはISO22301:2012の一致規格として平成25年10月20日に経済産業省により制定されたものです。日本国内を対象とした国家規格という位置づけです。

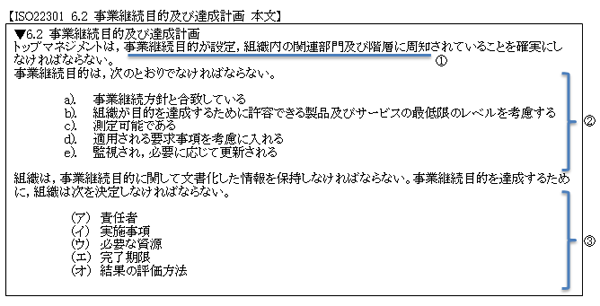

事業継続目的が記載されている「6.2 事業継続目的及び達成計画」では、BCMS活動で何を達成したいのか、そして達成するためにどうするのかを明確にすることを求めています。

ポイント

- ポイント①:トップマネジメントの責任

- 事業継続目的を設定し、組織内の関連部門の各階層に周知する責任を負う(必ずしも自ら行うことはない)

- ポイント②:事業継続目的で考慮すべき内容

- a)~e)の要素を事業継続目的に盛り込む

- ポイント③:事業継続目的を達成するための体制

- 事業継続目的を達成するために細かいタスクに落とし込み、遂行できる枠組みを作る((ア)~(オ))

この6.2の内容は、ISO22301のPDCAの考え方におけるPLANの全体像を表していると言っても過言ではありません。ポイントを抽出し、図示して見ましょう。

事業継続目的の重要性

事業継続目的は、各階層の組織がBCMS活動の実施計画を作成する際の拠りどころとなるものです。トップマネジメントが定めた揺るぎない(しかし定性的な)事業継続方針と、各階層のスタッフレベルで実施するBCMS活動をつなぐ役割も担います。

BCMSの活動は、業務毎に実施する場合も多く、組織が大きくなればなるほど、部門間のコミュニケーションが取りにくくなります。注意をしないと個々の部門が、自部門の対応に没頭してしまい、組織として達成すべき事業継続方針から外れた活動をしてしまう可能性があります。

そのような状況を避けるためにも、“事業継続目的”を適切に設定・運用することが重要になります。