災害時対応中核充填所(以下、中核充填所)とは、石油ガス(以下、LPガス)の安定供給を目指して、国から設備導入費用に関しての一部補助を受ける代わりに、一定の役割・義務を負うLPガスの充填所のことを指します。

当事業は経済産業省が主管するもので2011年度からスタートし、2013年度末までに全国で342か所の充填所が補助を受けました。2013年11月をもって募集を終了しており、今後、新規の募集を行う予定はないとされています。

中核充填所が誕生した背景

中核充填所が設けられた背景には、東日本大震災において、LPガスが災害時に有効に利用できるエネルギーであることが立証されたと同時に、多くの課題も見つかったという事実があります。

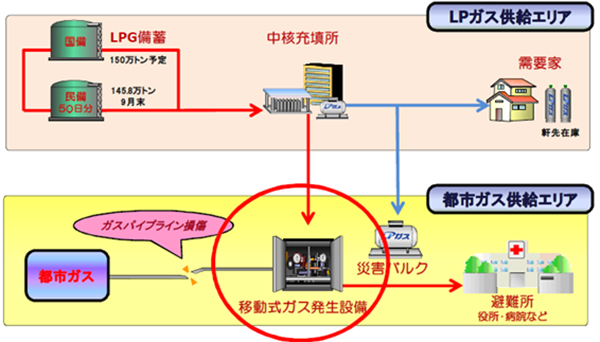

東日本大震災では、被災していない家庭等では地震の当日からLPガスを通常どおりに使用できました。また、避難所における炊き出し用の燃料として、あるいは仮設住宅の炊事用の燃料として、被災後短期間で有効に利用されました。さらに、一部の都市ガスの供給地域においては、都市ガスが復旧されるまでの間、避難所や病院、老人福祉施設等の燃料としてLPガスが利用されました。

これは、LPガスに空気を加え都市ガス消費機器でも利用可能とする移動式ガス発生設備という設備によって、LPガスを都市ガス用機器でも使用できるように変えることで実現させました。こうした活躍はすべて、LPガスが導管(地中に埋設されたパイプ)に依存せずに、ボンベによって供給するという特徴を持っているおかげです。

反対に、課題も多く見つかりました。東日本大震災では被災6県(青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県及び千葉県)のLPガス消費者約404万戸のうち約16万戸が全半壊し、津波により約20万本のLPガス容器が流出しました。

また、被災6県のLPガス事業者自体も、5,233か所のうち280か所が全半壊したことから、供給活動に影響が出ました。

こうした経緯から、LPガスの特徴を最大限活かしつつ、課題解決を図ることを目的に、設けられたのが「中核充填所」の制度なのです。

| 都道府県 | 事業者数 | 都道府県 | 事業者数 | 都道府県 | 事業者数 | 都道府県 | 事業者数 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 北海道 | 14 | 東京 | 11 | 滋賀 | 7 | 香川 | 6 |

| 青森 | 6 | 神奈川 | 17 | 京都 | 4 | 愛媛 | 5 |

| 岩手 | 8 | 新潟 | 7 | 大阪 | 4 | 高知 | 4 |

| 宮城 | 10 | 長野 | 9 | 兵庫 | 12 | 福岡 | 3 |

| 秋田 | 3 | 山梨 | 4 | 奈良 | 4 | 佐賀 | 3 |

| 山形 | 5 | 静岡 | 14 | 和歌山 | 4 | 長崎 | 2 |

| 福島 | 7 | 愛知 | 16 | 岡山 | 11 | 熊本 | 1 |

| 茨城 | 11 | 岐阜 | 9 | 広島 | 4 | 大分 | 3 |

| 栃木 | 7 | 三重 | 10 | 山口 | 10 | 宮崎 | 7 |

| 群馬 | 10 | 富山 | 5 | 鳥取 | 2 | 鹿児島 | 7 |

| 埼玉 | 23 | 石川 | 6 | 島根 | 3 | 沖縄 | 7 |

| 千葉 | 9 | 福井 | 7 | 徳島 | 1 | 全国 | 342 |

都市ガスのバックアップとしてのLPガスの役割

都市ガスのバックアップとしてのLPガスの役割は、上の図に示す通りです。

災害時対応中核充填所に求められる役割と義務

冒頭にも触れましたように、LPガス事業者が、「災害時対応型石油ガス中核充てん所整備事業」の対象として補助を受けた場合、一定の役割・義務を負うことになります。

たとえば、停電になっても自社が貯蔵しているLPガスを燃料として使用し、充填作業を一定時間継続できるよう自家発電設備の設置が義務づけられています。

また、ガソリンが入手困難になることを想定し、配送や点検活動のためのLPガス自動車を所有するだけでなく、当該自動車への充填設備をも設置する必要があります。

さらには、電話やインターネットが使用困難になっても地方自治体等と連絡が取れるように、衛星電話等の緊急用通信設備を備えることも条件となっています。

参考までに、中核充填所が担う役割・義務を以下に記載しておきます。

- 地域の都道府県市町村と都道府県LPガス協会または支部とで締結される防災協定への参加

- 災害時における充填所の共同利用または地域内他社・充填所からの依頼に基づいた充填受入、代替配送、保安点検調査の実施

(供給量、保安体制および費用は備蓄法の連携計画に基づき各地域にて取決めが必要) - 災害時における政府官公庁、地方公共団体、都道府県LPガス協会への速やかな情報提供

- 災害時における流出容器回収の際の保管場所の提供(県指定場所でも可)

- 備蓄法に基づく災害時石油ガス連携計画への参画

- 国の指導により、災害時石油ガス供給連携計画の発動、国からの国備受け入れおよび重要施設への配送指示に対する(優先)対応

さらに災害対応力を高めたLPガスへ

今まで述べてきたとおり、従来からLPガスは災害に「強い」エネルギーだと言えますが、中核充填所が全国に整備されたことによって、さらに災害対応力を高めた社会インフラへとなっていくことが期待されています。

そのためには、安定供給のための設備導入や自治体・協会との防災協定だけではなく、LPガスの保管状況の点検や安全な使い方のユーザーへの周知・教育が必要であると考えます。

また、災害時に地域内の他社を支援(設備の共同利用、充填受入、代替配送等)するという役割を確実に果たせるようにするために、事業継続計画(BCP)の策定も欠かせません。

さらには中核充填所以外も含めたLPガス事業者同士で相互援助協定等を結び、非常事態時の体制を強化していくことが必要になっているといえるでしょう。