ISO 26000は「社会的責任に関する手引」とも呼ばれる国際規格です。2010年11月1日にISO(国際標準化機構)より発行され、2012年3月1日に日本の国家規格(JIS)としても認められました。この規格は、社会的責任(SR:Social Responsibility)に関する初の包括的な手引き書です。

なお、ここで「手引き書」とは、規格に要求されていること全てに従わなければいけない認証基準(又は仕様)とは違い、あくまでも規格を利用する組織が社会的責任を実現する上で参考にすべき標準的な推奨事項を示したものです。

ISO 26000が登場した背景

ISO 26000発行には、企業の社会的責任(CSR)に関する国際的な統一基準が求められていたという背景があります。90年代半ば頃から、国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」、経済協力開発機構(OECD)の「OECD多国籍企業ガイドライン」、アナン事務総長(当時)によって提唱された国連グローバル・コンパクトなど多種多様な行動規範やガイドラインが次々と作られていました。

しかしながら、企業活動は国境を越えるため、企業の社会的責任(CSR)に関する国際的な統一基準が求められるようになりISOによる規格検討が開始されたのです。

当初はCSR規格として議論が行われていました。しかしながら、持続可能な社会づくりのために企業以外の組織にも社会的責任が求められること、幅広い組織への適用がこの規格の重要度と意義を増すであろうこと・・・この二点から、コーポレート(C)のみを対象とした社会的責任(SR)規格にとどめるのではなく、あらゆる組織を対象としたSR規格となったのです。

ISO 26000の特徴

前出の背景から、本規格の基本概念や制定手順は、他のISOのマネジメントシステム規格とは大きく異なる部分があり、それが以下に示すような特徴となって現れています。

- 本規格は組織の大小、活動する場所が先進国か途上国であるかを問わず、また民間、非営利、公的機関であるかに関わらず、あらゆる組織に役立つことを意図してつくられています。

- 冒頭でも触れましたように、本規格はガイダンス文書(手引書)として活用するためにつくられています。組織は、規格の内容を参考に自主的に社会的責任に取り組むことになります。

- 本規格の制定手順はマルチステークホルダー・プロセスと呼ばれています。具体的には、政府、企業、労働、消費者、NGO、その他有識者という6つのカテゴリーから代表が参加し、対等の立場で議論して策定されました。策定作業には、99カ国、42国際機関から、450名以上のエキスパートが参加しました。このようなプロセスによる規格策定は、ISOでは初めてであり、かつ参加者もISO史上最大の数となりました。

ISO 26000の構成

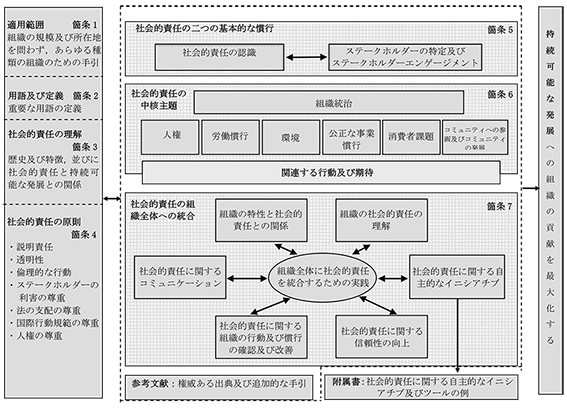

ISO 26000は、序文、7つの章およびA、B2つの附属書、参考文献から構成されています。その概要を図1に示します。

本規格の中心部分は、4章と6章になります。4章には社会的責任の「内容」の中心となる原則が掲げられています。組織が尊重すべき社会的責任の7つの原則は、「説明責任」「透明性」「倫理的な行動」「ステークホルダーの利害の尊重」「法の支配の尊重」「国際行動規範の尊重」「人権の尊重」として設定されています。

6章には、組織の中で社会的責任を実践していくための具体的な内容が7つの中核主題、「組織統治」「人権」「労働慣行」「環境」「公正な事業慣行」「消費者課題」「コミュニティへの参画及びコミュニティの発展」として設定されています。また、それぞれの中核主題に対して複数の誯題が設定されており、合計36個の課題が設定されています。

1章から7章、附属書A・B、参考文献の概略内容は以下のとおりです。

| 1章 | 適用範囲 ISO 26000 の目的、用途、位置づけを解説 |

|---|---|

| 2章 | 用語及び定義 ISO 26000 で使われている用語及びその定義 |

| 3章 | 社会的責任の理解 社会的責任の歴史的背景と近年の動向、特徴となるポイントを解説 |

| 4章 | 社会的責任の原則 社会的責任の7つの原則と組織が行うべき行動を解説 |

| 5章 | 社会的責任の認識及びステークホルダーエンゲージメント 組織の社会及びステークホルダーとの関係性を理解することの重要性を指摘し、ステークホルダーの特定とステークホルダーからの要請、期待、意見、評価などの確認、及び、それらを組織活動に反映させる方法と要件を解説 |

| 6章 | 社会的責任の中核主題に関する手引 社会的責任に取り組む際に検討すべき7つの主題(「組織統治」「人権」「労働慣行」「環境」「公正な事業慣行」「消費者課題」「コミュニティへの参画及びコミュニティの発展」)とそれらに含まれる課題について解説 |

| 7章 | 組織全体に社会的責任を統合するための手引 社会的責任を組織内で実践する際の検討項目、組織全体に社会的責任を統合するための方法、コミュニケーションの役割と重要性などの手引を解説 |

- 附属書A 社会的責任に関する自主的なイニシアチブ4及びツールの例

- 社会的責任に関連するイニシアチブとツールを紹介し、ISO 26000 の内容との対応を整理

- 附属書B 略語

- ISO 26000 に使用されている略語を整理

- 参考文献

- ISO 26000 で参照している国際的な文書の出典を示す

ISO 26000の使い方

自分たちの組織の社会的責任に関する活動(CSR推進活動)でカバーしている範囲が十分かどうかを図るための1つの道具としてISO26000を利用するケースが見られます。その証拠として、ISO26000で示される項目に比例する形でCSR報告書を作成している企業が少なくありません。

ちなみに、日本経団連はISO 26000のステークホルダーエンゲージメント、サプライチェーンにおける社会的責任の推進、人権を含む各種国際行動規範の尊重などの概念を取り入れ「企業行動憲章」および同「実行の手引き」を改定し、各企業に同様な取り込みを推奨しています。このように、企業の「理念」や「行動憲章」にISO 26000のエッセンスを取り込み、企業経営全体を持続性のある企業活動へと推進するツールとしても使用されています。