大規模災害発生時の混乱を抑制するため、東京都は2012年3月に「東京都帰宅困難者対策条例」を制定し、帰宅困難者対策に取り組んでいます。

2012年9月には、東京都と内閣府が協力して立ち上げた首都直下地震帰宅困難者等対策協議会(以下、協議会)が「最終報告」をまとめ、5つのガイドライン(「事業所における帰宅困難者対策ガイドライン」「大規模な集客施設や駅等における利用者保護ガイドライン」「一時滞在施設の確保及び運営のガイドライン」「帰宅困難者等への情報提供ガイドライン」「駅前滞留者対策ガイドライン」)を発表しました。

そしてこのたび東京都は、協議会の最終報告とガイドラインの内容を踏まえつつ、2013年4月の東京都帰宅困難者対策条例の施行に向けた東京都としての独自の施策や取組を含めた「東京都帰宅困難者対策実施計画」(以下「実施計画」)を取りまとめて、11月13日に発表しました。

「実施計画」の基本的考え方

2012年3月11日に発生した東日本大震災において、首都圏では多くの鉄道がストップするとともに、大規模な道路渋滞によりバス等の運行にも支障が生じました。その結果、約515万人の帰宅困難者が発生しました。

このときの経験や教訓を踏まえて出された今回の「実施計画」では、災害時要援護者(高齢者、障がい者、乳幼児、妊婦、外国人、通学の小中学生等)からの視点、九都県市や国と連携した広域的な視点、区市町村や地域と連携した施策など、社会全体で帰宅困難者対策に取り組む必要性が述べられています。

また、策定方針としては、「自助」「共助」「公助」の各視点から、都民や事業者等が自ら行うべきことを理解し実施すること、共に助け合うことでまちを訪れた人たちを守ること、そして東京都が都民や事業者等の自助・共助の取組を支援することが明記されています。

表1 東日本大震災での帰宅困難者発生数(内閣府推計)

| 人数 | |

|---|---|

| 東京都 | 約352万人 |

| 神奈川県 | 約67万人 |

| 千葉県 | 約52万人 |

| 埼玉県 | 約33万人 |

| 茨城県南部 | 約10万人 |

| 合計 | 約515万人 |

表2 公共施設等の帰宅困難者受入数(東京都発表)

| 施設数 | 人数 | |

|---|---|---|

| 東京都各局施設 | 73施設 | 19,240人 |

| 東京都全都立学校(島しょ除く) | 256施設 | 8,440人 |

| 区市町施設等(国、区、民間を含む) | 701施設 | 66,321人 |

| 合計 | 1,030施設 | 94,001人 |

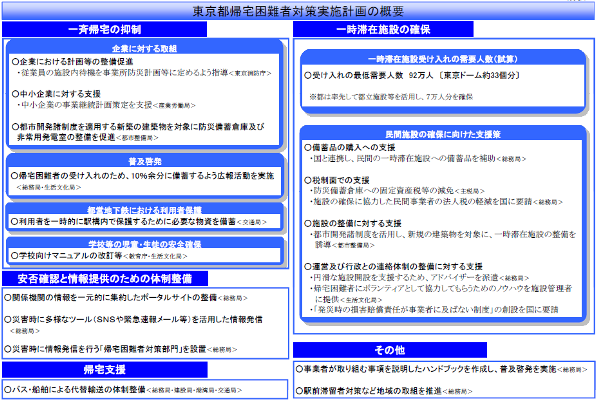

「実施計画」の概要

実施計画における帰宅困難者対策の柱は、次の4つに大別されています。

(1) 一斉帰宅の抑制

帰宅困難者対策には、まず帰宅困難者が発生しないように、そして帰宅困難者による社会的な混乱が発生しないようにすることが重要で、「むやみに移動しない」という基本原則を徹底させるための対策が求められるとしています。

具体的には、企業においては従業員を施設内に待機させる、そのための備蓄を推進すること、さらには家族や会社等との安否確認手段の確保や周知の取組を促進する必要があるとされています。2010年度からニュートン・コンサルティングが受託している中小企業の事業継続計画策定への支援も、一斉帰宅抑制の施策の一つとして位置づけられています。

また、多くの帰宅困難者が集まるであろう集客施設や駅等での利用者の保護も行われなくてはならないと書かれています。

(2) 一時滞在施設の確保

駅や路上で被災したときには、帰宅できるようになるまで待機する場所がないことが想定されます。このような帰宅困難者を一時的に受け入れるための一時滞在施設を可能な限り確保し、災害時の施設の運営方法も事前に明確化しておく必要があります。

前出の表の通り、東日本大震災の時には膨大な帰宅困難者が発生しましたが、公共施設等への受け入れはとても限られた人数にとどまってしまいました。このように公共施設による受け入れだけでは十分ではないため、民間施設の協力が不可欠です。

民間施設が帰宅困難者の受け入れを積極的に行えるように、東京都と国が連携し民間の一時滞在施設の備蓄品購入を補助したり、防災備蓄倉庫への固定資産税等の減免や施設の確保に協力した民間事業者の法人税の軽減を国に要請したり、税制面における支援も検討されています。

(3) 安否確認の情報提供のための体制整備

一時帰宅を抑制するためには、家族等の安否確認や交通機関の復旧見通しなど、帰宅困難者が冷静な行動を取るための必要な情報を、自ら入手できるようにすることも重要だとされています。

都内での膨大な帰宅困難者の発生を見越して、関係機関の情報を一元的に集約したポータルサイトの整備や、多様なツール(SNSや緊急速報メール等)を活用した情報発信、災害時に情報発信を行う「帰宅困難者対策部門」の設置等、東京都が中心となった広域的な情報提供体制を整備していくとしています。

(4) 混乱収拾後の帰宅支援

帰宅困難者は安全に帰宅できることを確認した後に帰宅を開始するので、円滑な帰宅支援が必要になります。

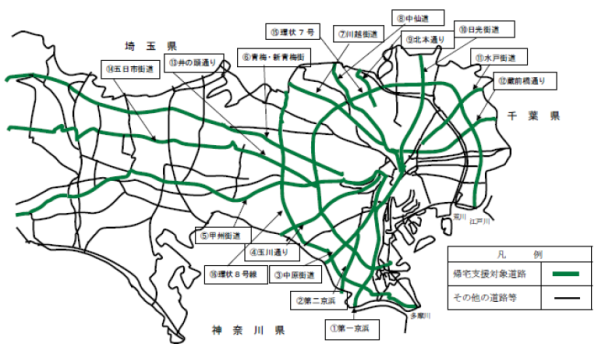

徒歩で帰宅する人には、災害時帰宅支援ステーションの充実や都立公園の機能強化、帰宅支援対象道路の支援体制の充実等を図るとしています。また、家までが長距離で徒歩帰宅が困難な人に対しては、優先的にバスや船舶による代替輸送手段を提供するとしています。

図1 東京都帰宅困難者対策実施計画の概要

図2 東京都の帰宅支援対象道路一覧

「帰宅困難者ポータルサイト」の概要

「実施計画」の発表に合わせて開設された「帰宅困難者対策ポータルサイト」は、災害時に帰宅困難者が必要とする情報を集約して掲載し、あわせて関係機関へのアクセスも容易にできるようになっています。

11月16日現在のポータルサイトの内容は以下の通りです。

- 【東京都防災マップ】

- 東京都の防災施設や災害時帰宅支援ステーションの情報を地図を使って確認

- 自宅付近や普段の所在地近辺などの各種防災施設情報を地図から検索

- 災害時帰宅支援対象道路や地図上の検索したルートを確認

- 土砂災害関連情報を地図上から確認

- 【都民向け】

- 発災時の行動:地震発生時の行動心得5か条、外出時の行動マニュアル(地震)

- 災害時の安否確認:災害用伝言サービスの活用方法や帰宅困難者対策リーフレット

- 【事業者向け】

- 事前の備え:事業所内外の安全化、地域との協力関係の確立

- 発災時の対応:災害に備え、従業員やお客様を災害から守るための心構え

- 【都の取組】

- 首都直下地震帰宅困難者等対策協議会

- 東京都帰宅困難者対策条例

- 帰宅支援:帰宅支援ステーション、代替輸送手段の確保

- リーフレット「東京都帰宅困難者対策条例の概要」

- 【一時滞在施設情報】(準備中)

- 【鉄道運行情報】

- JR

- 私鉄

- 【防災情報】

- 【先進的企業の取組】

東京都防災マップや各種リーフレット、事業者等の先進的な取組紹介等は、平時でも大変役に立つ情報です。

企業の防災担当者やリスクマネジメント担当者はもちろんのこと、従業員や家族等にもこのポータルサイトを案内して、災害時の対応について日頃から普及・啓蒙していくことがとても有益なことだと思われます。

※本記事は「日本栄養士会雑誌 JOURNAL OF THE JAPAN DIETETIC ASSOSIATION」(2013年8月号、公益社団法人 日本栄養士会発行)に転載されました。