2012年8月29日に南海トラフの巨大地震に関する津波高、浸水域、被害想定(第二次報告)が内閣府より発表されました。

南海トラフの巨大地震に関わる被害を想定した最新版レポート

3月に第一次報告が発表されていますが、今回はより精緻な分析結果に基づいたアップデート版レポートです。(3月の第一次報告については、記事下部関連記事をご参照ください。)

おもな更新箇所は、3点(下表参照)になります。

【更新された箇所】

| 主な項目 | 2012年3月発表 | 2012年8月発表(今回) |

|---|---|---|

| 津波高 | 50mメッシュでの推計 | 10mメッシュでの推計 |

| 浸水域 | なし | 10mメッシュでの推計 |

| 被災想定 | なし | 建物被害・人的被害などの推計 |

なお、表中に示されている“メッシュ”とは、地形データの間隔のことです。50mメッシュということは、50mの間隔で地形データを参照している、ということになります。よって、50mメッシュが10mメッシュになったということは、地形の微細な変化がより正確に反映されたことであり、津波高の推計は前回公表データより精度がより高くなったことを意味します。

今回の更新が企業にもたらすメリット

「津波高」及び「浸水域」について

津波高及び浸水域に関する今回のデータの更新は、企業にとっては、津波の被害を受ける可能性があるのか、可能性がある場合はどの程度の高さの津波なのか、浸水が予想されるエリアはどこなのかなどが分かるようになりました。

具体的には、津波による浸水の可能性を検討すべきエリアがどこなのかが明確になったことで、企業は巨大地震に対する事業継続対策の検討を行いやすくなりました。

なお、「浸水域」については公表された5つのケースの「浸水図」で関東から九州の沿岸部の津波の浸水分布を確認することができます。

| ケース1 | 「駿河湾~紀伊半島沖」に「大すべり域+超大すべり域」を設定 |

|---|---|

| ケース2 | 「紀伊半島沖」に「大すべり域+超大すべり域」を設定 |

| ケース3 | 「紀伊半島沖~四国沖」に「大すべり域+超大すべり域」を設定 |

| ケース4 | 「四国沖」に「大すべり域+超大すべり域」を設定 |

| ケース5 | 「四国沖~九州沖」に「大すべり域+超大すべり域」を設定 |

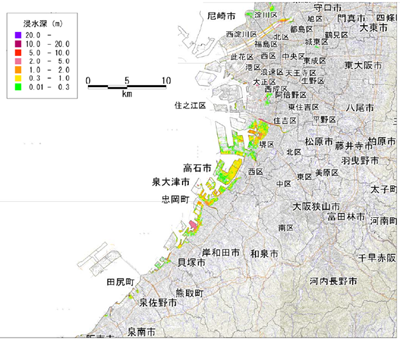

例として、1つのケースを取り上げます。下図は、ケース4の浸水図です。

【図: ケース4「四国沖」に「大すべり域+超大すべり域」を設定、

堤防条件:津波が堤防等を越流すると破堤する】

「津波対策」について

報告書では甚大な被害をもたらす恐れのある災害に対し、避難を諦めるのではなく「最大クラスの津波」が発生する可能性があるということを踏まえ、命を守ることを最優先として対応を目指す必要があるとし、主な津波対策として以下の7つを上げています。そして、これらの対策の中には企業の防災の取り組みに参考にできるものもあります。

- 「強い揺れや弱くても長い揺れがあったら避難」を徹底する

- 津波避難に関する多様な情報伝達手段を整備する

- 海岸堤防等は、施設の効果が粘り強く発揮できるよう整備を図る

- 避難場所・避難施設、避難路・避難階段、津波避難ビルなど、安全な避難空間の確保を図る

- 施設の配置見直し、住居等の高台移転、土地利用計画の策定など、津波に強い地域構造を構築する

- 津波避難に関する新たな施設・装備等の技術開発を促進する

- 地震・津波を検知する観測網を整備するとともに、地震発生予測も含めた調査研究を推進する

例えば、前半にあげられている「「強い揺れや弱くても長い揺れがあったら避難」を徹底する」「津波避難に関する多様な情報伝達手段を整備する」などは自社の避難ルールや情報伝達手段を検討・見直しする際に考慮してみてもよいのではないかと思います。

「ライフラインの被災想定」は追加公表予定

今回はさらに、一次報告として「人と建物に関する被災想定」が公表されています。事業継続の対策を検討するうえで気になる、ライフラインや交通施設の被害、帰宅困難者や物資の不足による支障がどの程度想定されるのか、については秋頃に公表予定です。