規格改訂ISO9001:2015、14001:2015が組織に本当にもたらすもの

ISO9001(品質マネジメントシステム-要求事項)やISO14001(環境マネジメントシステム-要求事項及び利用の手引き)を導入していらっしゃる企業のみなさま、次のような悩み、1つでも感じていらっしゃいませんか?

・本業にどれだけ役にたっているか、怪しい

・全体的に“やらされ感”が大きい

・“文書”に振り回されている感がある

・品質や環境以外のリスクも気になる

・内部統制や、BCP、危機管理など、用語や仕組みが氾濫してる感がある

大げさに聞こえるかもしれませんが、実は、こうした悩みを解決するきっかけになりうるのが、2015年度内の発行が予定されている改訂版ISO9001やISO14001なのです。

改訂版ISO9001、ISO14001とは

振り返りますとISO9001は1987年に、ISO14001は1996年に、それぞれ初版が発行されて以来、数回にわたって改訂が行われてきました。そして、2015年に新たな改訂が予定されています(表1参照)。

【表1:ISO9001及びISO14001の改訂の歴史と今回の改訂の位置づけ】

| 発行・改訂年 | ISO9001 | ISO14001 |

|---|---|---|

| 1987年 | 初版発行 | |

| 1994年 | 改訂 | |

| 1996年 | 初版発行 | |

| 2000年 | 改訂 | |

| 2004年 | 改訂 | |

| 2008年 | 改訂 | |

| 2015年 | 改訂(9月頃改訂予定) | 改訂(9月頃改訂予定) |

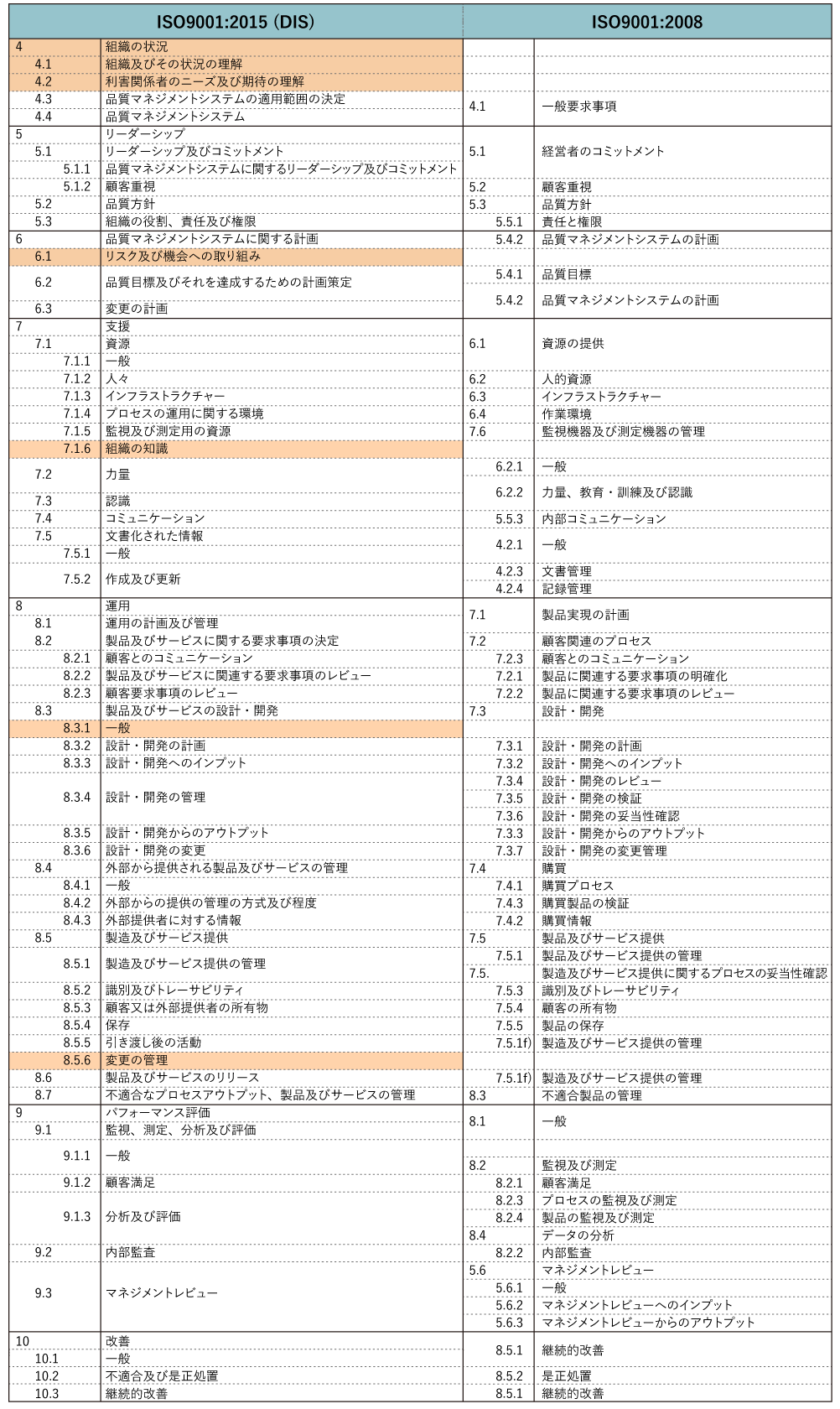

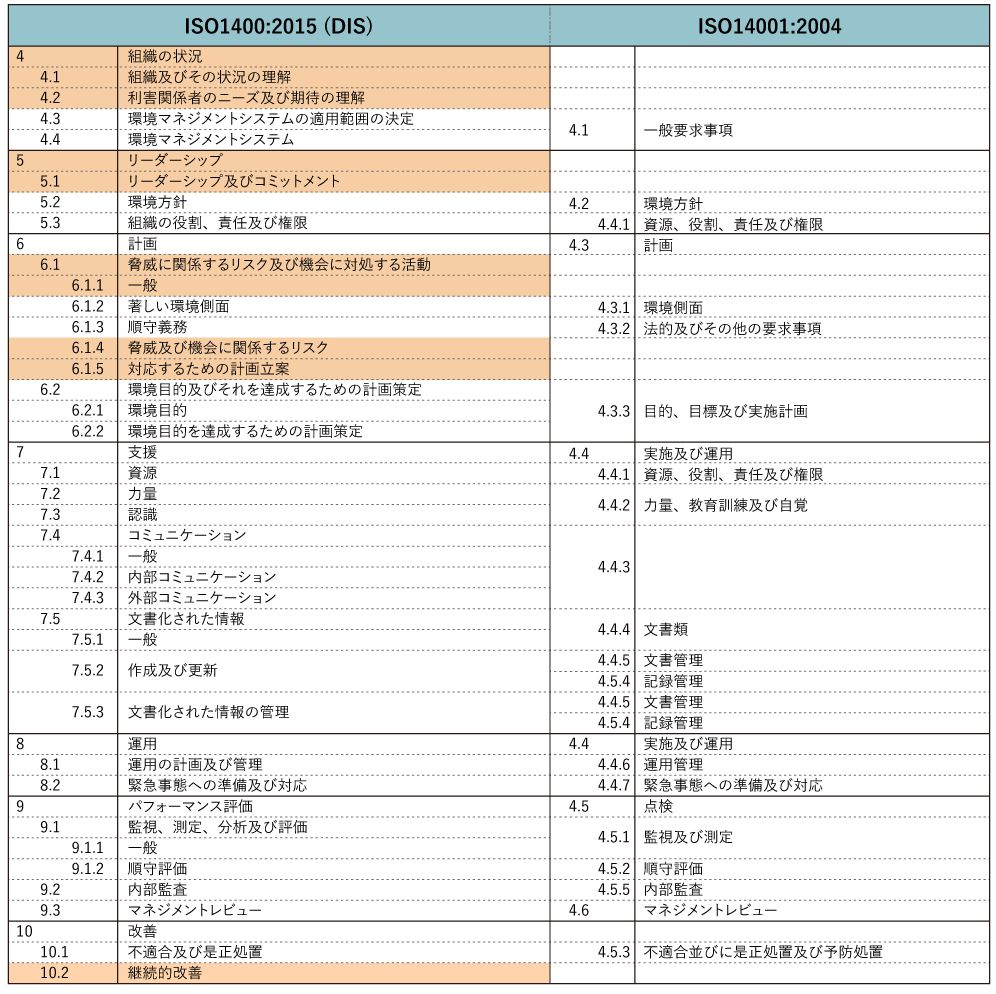

2015年の改訂では、プロセスベースを採用していると言われてきたISO9001にも、リスクマネジメントの考え方が取り入れられるのだとか、ISO14001の内容も大幅に変わるのだとか、色々な声が聞こえてきます。実際のところ、両規格の改訂とは、どんなものでしょうか。まずは、新旧の目次構成を比較してみましょう(図1参照)。

【図1. ISO9001及びISO14001における新旧規格の比較一覧】

※ISO9001:2015(DIS)及びISO14001:2015(DIS)に基づき筆者が作成

これを見ると、旧規格に比べ改訂版規格の目次はだいぶ入れ替わった感があります。ただし一方で、新たに追加された要求事項は決して多くないこともわかります。これは実は、今回の改訂の一番の目的が、ISO27001(情報セキュリティマネジメントシステム-要求事項)やISO22301(事業継続管理-要求事項)など、既存の他のISOマネジメントシステムとの歩調合わせ、すなわち“整合性を図ること”、にあるからです。歩調合わせのための、言わば“規格策定のための規格”としてAnnexSL(付属書SL)という規格が発行されていますが、今回のISO9001:2015やISO14001:2015もこの規格に基づいて、用語や章構成の統一化を図ろうとしているのです。

ちなみに、AnnexSL(付属書SL)について、更に詳しくお知りになりたい方は、NAVI記事「ハイレベルストラクチャー」をご覧ください。

ISO9001:2015と14001:2015がもたらすもの

前段にて今回の改訂の目的は他のISOマネジメントシステムとの歩調合わせにある、と述べましたが、歩調合わせの軸となるAnnexSL(付属書SL)が示す標準構成に大きな意味が隠れています。この隠れた意味こそが、冒頭で述べた「組織の抱えている様々なISOにまつわる悩みを解決するきっかけになりうるもの」につながるのです。

その隠れた意味は、下記3点にまとめることができます。

- 経営活動との結びつけ

- 不必要な文書の排除

- 全社的リスクマネジメント(ERM)への深化

1. 経営活動との結びつけ

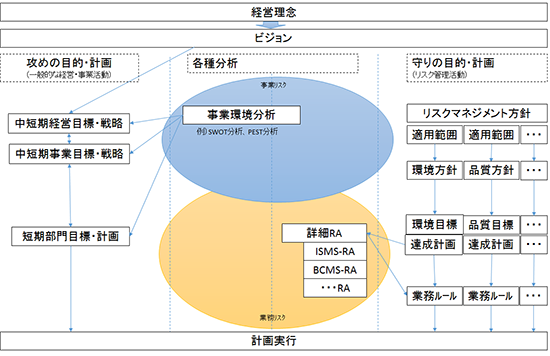

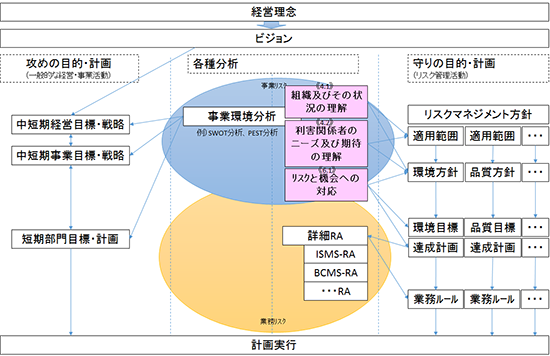

これが冒頭で挙げた「経営にどれだけ役に立っているか、怪しい」や「全体的に、“やらされ感”がある」を解決する一つのポイントであると言えます。実は今回の改訂で、経営活動との結びつきを強く求める要求事項になっているのです。それが、従来にはなかった新規格における「4.1組織及びその状況の理解」であり「4.2利害関係者のニーズ及び期待の理解」であり「6.リスク及び機会への取り組み」です。従来の規格では、言ってみれば、いきなり「適用範囲を決めなさい。方針を決めなさい。品質や環境の目的・目標を決めなさい。」というものでしたが、2015年度版では、「経営活動の流れの中で、通常行っている経営・事業分析同様に最低限の経営・事業分析を行い、それ(または経営・事業分析の結果そのもの)をインプットにして、適用範囲や方針、目的・目標を決めなさい」に変わりました。下図を参照していただくと、今までとの違いがよりはっきり分かると思います。

【従来の規格】

【改訂後の規格】

このように観察してみると、「組織及びその状況の理解」や「利害関係者のニーズ及び期待の理解」「リスク及び機会への対応」といった要求事項は、今回、新たに追加されたものではありますが、すでに企業が実施している活動(例:SWOT分析やPEST分析などといった環境分析)と重なるものであることがわかります。こうしたことを理解せず、やみくもに新たなプロセスや文書を図るのは、本末転倒です。

2. 不必要な文書の排除

これが冒頭で挙げた「“文書”に振り回されている感がある」を解決する一つのポイントであると言えます。これまでの規格においてもそれほど多くの文書化を求めてはいませんでしたが、今回の改訂では、これまで以上に文書化に関する要求が減っています。具体的にはたとえば、ISO9001:2008やISO14001:2004では、インシデントの再発防止策を考える是正処置プロセスについて、その実施手順の文書化(ISO9001:2008の8.5.2及び8.5.3、ISO14001の4.5.3)を求めていましたが、ISO9001:2015では「記録こそ残しなさい」と求めるものの(ISO9001:2015の10.2.1、ISO14001:2015の10.1)、手順の文書化までを求めなくなりました(表2参照)。

【表2:ISO9001:2008とISO9001:2015との文書化要求に関する比較】

| 文書化対象 | ISO9001:2008 | ISO9001:2015(DIS) |

|---|---|---|

| 品質マニュアル | 明確な要求あり | 明確な要求なし |

| 文書管理手順 | 明確な要求あり | 明確な要求なし |

| 記録管理手順 | 明確な要求あり | 明確な要求なし |

| 内部監査手順 | 明確な要求あり | 明確な要求なし |

| 不適合製品管理手順 | 明確な要求あり | 明確な要求なし |

| 是正処置手順 | 明確な要求あり | 明確な要求なし |

| 予防処置手順 | 明確な要求あり | 明確な要求なし |

※ISO9001:2015(DIS)及びISO9001:2008の規格要求事項に基づき筆者が作成

イコール、既存の手順書すべて=即排除という考えは短絡的過ぎますが、少なくともやたらに文書化を進める傾向のある企業のみなさまに再考を促す貴重な変更であるということが言えます。

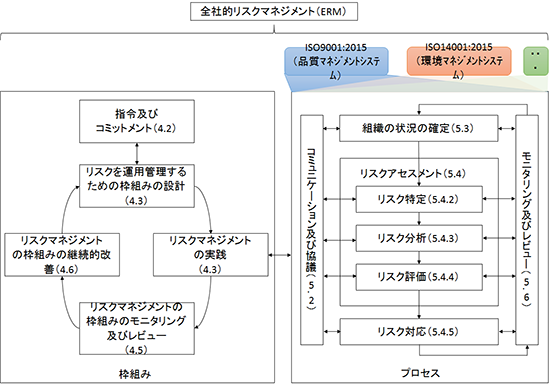

3. 全社的リスクマネジメント(ERM)への深化

これが冒頭で挙げた「品質や環境以外のリスクも気になる」や「内部統制や、BCP、危機管理など、用語や仕組みが氾濫してる感がある」を解決する一つのポイントであると言えます。(全社的)リスクマネジメントの国際規格として別にISO31000:2009(リスクマネジメント-原則及び指針)がありますが、AnnexSL(付属書SL)に基づく標準構成は、この規格とも高い融和性を持ちます。標準構成を意識した建て付けに移行させることで、品質や環境以外のリスクへの対応の仕組みも導入しやすくなります。

ISO31000に上手くはめ込めるようになることで、品質や環境に関わるもの以外のリスク(例:財務リスクやコンプライアンスリスク、災害リスク、情報漏えいリスク、風評リスクや人的リスクなど)への対応やそのための仕組みの導入を円滑にしてくれます。

企業に求められる対応

以上、ご覧いただきましたようにISO9001:2015やISO14001:2015は、改訂のきっかけこそ他のISOマネジメントシステムとの歩調合わせではありますが、それによってもたらされる規格の標準構成には、大きな意味があるのです。自組織が抱える様々なISOに関する課題を解決する一大チャンスと捉えて、真剣に取り組むことが重要です。

その第一歩として、全体を俯瞰的にとらえるのに役立つリスクマネジメントの国際規格ISO31000(リスクマネジメント-原則及び指針)を上手に活用しつつ、自社における各種リスクマネジメントの活動の体系的な整理から着手してみてはいかがでしょうか。その上で改めて、自社のISOマネジメントシステムが抱える課題を再認識し、差分対応と絡めながら、課題解決を図ることが望ましいと思われます。昨今、ISOマネジメントシステムにうんざりして見切りをつけている企業も少なくないと聞きます。あるいは、とりあえず余計な改善を狙おうとせず、あくまでも認証審査に合格できる程度に活動をとどめておこう・・・そのような意識を持った組織も多いと聞きます。

そのような状況であるからこそ、今回のISO9001や14001の改訂を単なる“マイナーな差分対応”と捉えるのではなく、他社との差別化を図る一大チャンスと捉え、組織の中から劇的な改善を図ることを画策してみてはいかがでしょうか。