グローバルCBPR(グローバル越境プライバシールール)

| 執筆者: | コンサルタント 近藤 駿輔 |

「データは第2の石油」といわれる現代において、国境を越えるデータフローはビジネスの生命線です。しかし、GDPR(General Data Protection Regulation:一般データ保護規則)をはじめとする地域および国で独自に進化するプライバシー規制の複雑化・厳格化は、個人データをグローバルに活用しようとする企業にとって、大きなコンプライアンスリスクとビジネス上の不確実性を生む、無視できない経営課題となっています。この国際的な課題に対応し、「信頼性のある自由なデータ流通(DFFT:Data Free Flow with Trust)」を具現化する新たな枠組みとして登場したのが、政府支援型の国際認証制度「グローバル越境プライバシールール(CBPR:Cross Border Privacy Rules)」(グローバルCBPR)です。個人情報(個人データ)を適切に取り扱うための体制が整備されていることを第三者機関が評価・証明します。

グローバルCBPR制度の概要

グローバルCBPRは単なる規格ではなく、企業の「アカウンタビリティ(説明責任)」を中核に据えた国際的な認証制度です。その本質的な目的は、厳格な個人情報保護と円滑なデータ流通という、時に二律背反となる要求を高いレベルで両立させることにあります。

また、この制度は国際的なデータ保護原則の礎であるOECD(経済協力開発機構)のプライバシーガイドラインをその基盤としています。認証を取得した企業は、共通の認証マークの使用が許可され、企業のデータガバナンス体制が国際水準にあることを示す証となり、グローバル市場における競争優位性の源泉となり得ます。

グローバルCBPR制定の背景とその目的

グローバルCBPRは2022年に設立された新しい枠組みですが、その源流は2004年に策定された「APECプライバシーマーク」にあります。これを基盤として2011年にAPEC CBPRの運用が開始された際には、アジア太平洋地域において越境データ移転のルールを構築する先駆的な試みでした。

しかし、ビジネスのデジタル化が加速し、データフローが地域経済ブロックを越えてグローバル化する中で、その地域限定的な性質が課題として顕在化しました。このビジネスの現実と制度のギャップを埋めるべく、APECの枠組みを世界に拡大・発展させるという戦略的転換が図られたのです。これが、グローバルCBPR誕生の直接的な背景です。

グローバルCBPRの本質的な目的は、多様化・複雑化する各国のプライバシー規制への実用的なソリューションを提供することに集約されます。各国のプライバシー法規制には独自の基準があるため、世界中のプライバシー法に対応するのは膨大なコストがかかります。そこでグローバルCBPRは、異なる規制体系の間に立ち、データ移転を可能にする「橋渡し役」として機能することを目指します。

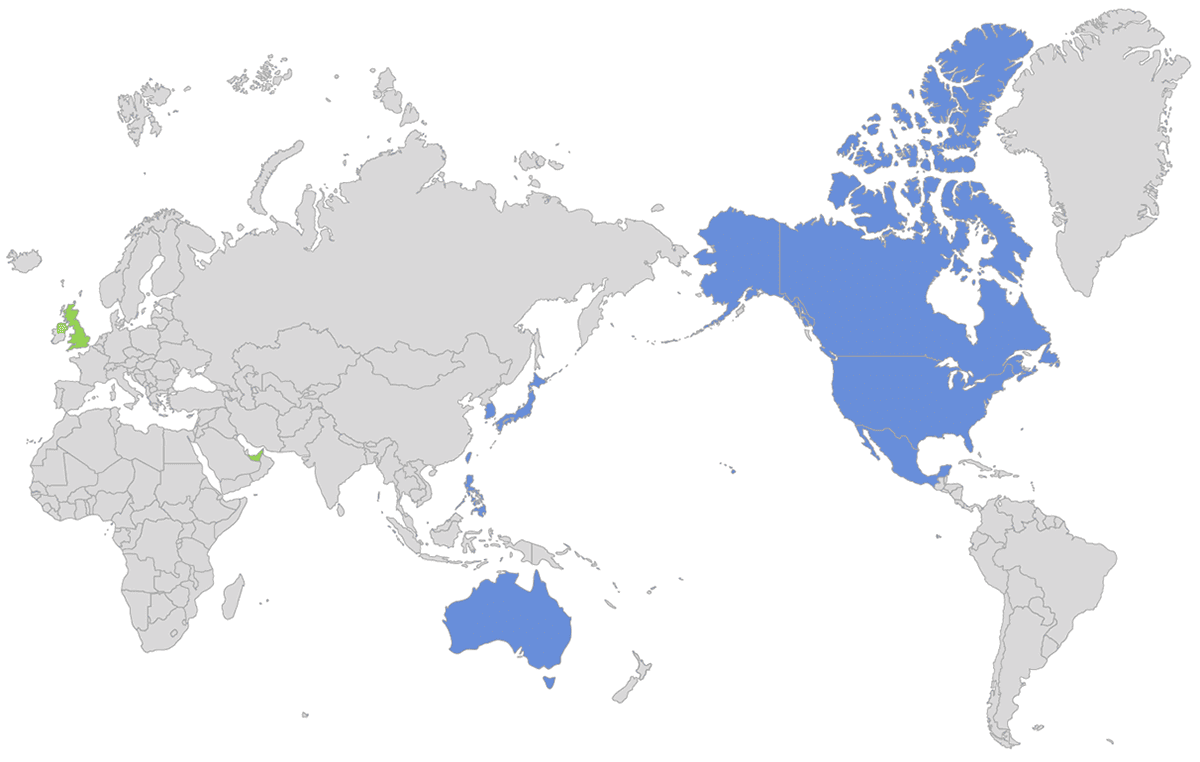

2025年7月現在、グローバルCBPRフォーラム(グローバルCBPR制度を運営・管理する国際組織)には、日本、米国、カナダなど9か国が正会員として加入しており、さらに英国やドバイ国際金融センター(DIFC)など4か国が準会員として参加しています。この準会員制度は国内のプライバシー法制がCBPRの要件と完全に一致していない国や地域でも、準備段階としてフォーラムに参加でき、将来の正会員候補として裾野を広げています。さらに、2025年5月には新規加盟国の募集を正式に開始し、タイやナイジェリアが加盟の意向を表明するなど、地理的な拡大が着実に進んでいます。なお、現段階では準会員の国では認証を付与することはできません。

ここで注意すべき点は、グローバルCBPRはAPECの下部組織ではなく、APEC CBPRを基盤にしながら独立して設立された新しい国際枠組みだということです。そのため、APEC加盟国が自動的に参加するわけではなく、各国が自国の制度や企業ニーズを踏まえて任意に加盟を決定する仕組みになっています。結果として、現在の加盟国はAPECメンバーの一部にとどまっています。

表1:正会員と準会員

| 会員種別 | 国・地域 |

|---|---|

| 正会員 | オーストラリア、カナダ、日本、韓国、メキシコ、フィリピン、シンガポール、台湾、米国 |

| 準会員 | バミューダ、ドバイ国際金融センター、モーリシャス、英国 |

グローバルCBPR認証の流れ

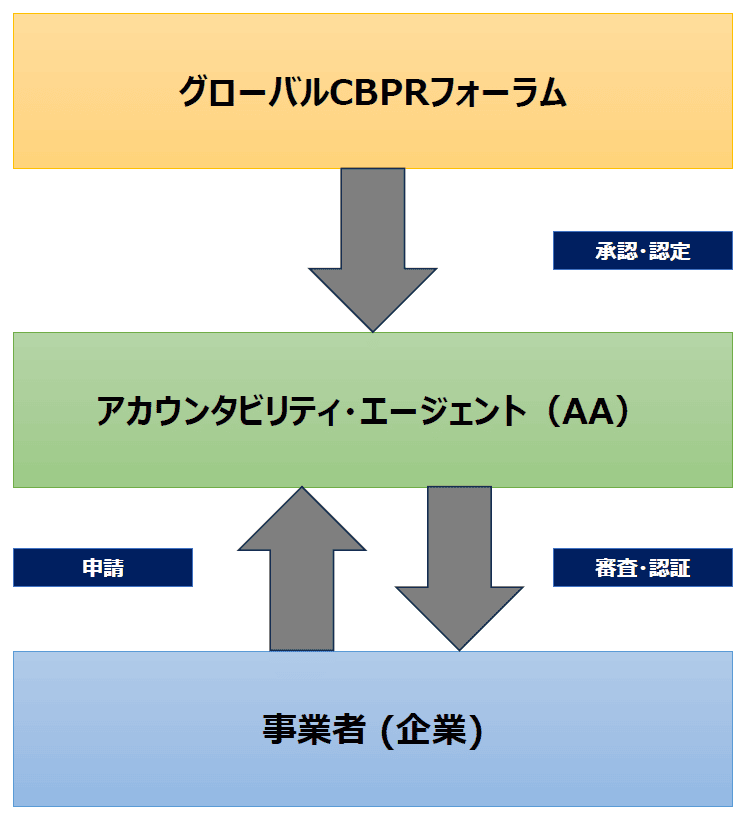

グローバルCBPR認証の取得プロセスは、企業のプライバシー保護体制が国際的な基準に適合しているかどうかを、客観的な第三者の視点から評価・証明するための重要な手続きです。ここでは、その中心的な役割を担う「アカウンタビリティ・エージェント(AA)」の解説とともに、認証までの流れを確認していきましょう。

アカウンタビリティ・エージェント(AA)とは?

AAとは、グローバルCBPRフォーラムから承認を受けた、独立した第三者認証機関を指します。企業のプライバシーに関する方針や実際の運用状況を、グローバルCBPRの厳格な基準に照らして審査し、適合している場合に認証を与える役割を担います。

さらに、AAは単なる審査機関ではありません。万が一、認証企業と消費者の間でプライバシーに関する問題(苦情等)が発生した際には、両者の間に立って、その解決を支援する紛争解決の窓口としての役割も担っています。

日本では、長年にわたりプライバシーマーク(Pマーク)制度を運営してきた一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)がこのAAとしての役割を担っています。申請企業はこのJIPDECを通じて審査プロセスを進めていくことになります。

表2:アカウンタビリティ・エージェント(AA)一覧

| 国 | 機関名 |

|---|---|

| 日本 | 日本情報経済社会推進協会(JIPDEC) |

| 台湾 | Institute for Information Industry(III) |

| シンガポール | Infocomm Media Development Authority(IMDA) |

| 韓国 | Korea Internet & Security Agency(KISA) |

| 米国 | VeraSafe、BBB National Programs、NCC Group、Schellman、TrustArc |

申請から認証までの流れ

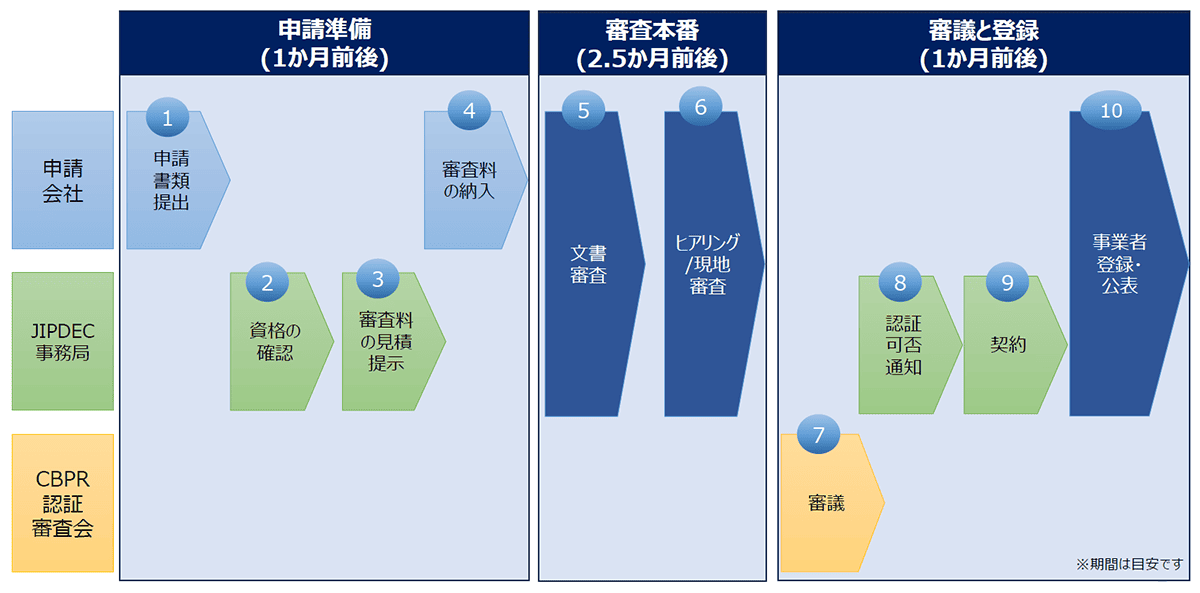

グローバルCBPR認証は、国際的なルールに則って個人情報を適切に取り扱っていることの証明となる制度です。認証を取得するには、申請から登録完了までおおよそ4.5カ月から6.5カ月程度かかるとされています。

ステップ1:申請準備

まず、認証取得を目指す企業は、審査機関であるAA(日本ではJIPDECのみ)へ申請書類を提出します(①)。申請書の中には、事前質問書(50問)と追加質問書があり、各質問に対して自社の体制が基準に適合していることを、社内規程などの具体的な「根拠資料」を揃えて証明する、詳細な現状分析が求められます。AAにて申請資格の確認と審査料の見積提示が行われ(②、③)、企業による料金納入をもって本格的な審査が始まります(④)。

ステップ2:対話を通じた審査

審査では、提出書類を基にした「文書審査」(⑤)、そして担当者への「ヒアリングや現地審査」(⑥)が行われます。審査は一方的に合否を判断するのではなく、AAと対話を重ね、指摘された点を改善しながら進めていく「対話型」のプロセスであることが特徴です。

ステップ3:審議と登録

全ての審査内容がまとまると、外部の専門家も交えた「CBPR認証審査会」で最終的な審議が行われます(⑦)。無事に承認されると、企業へ認証可否が通知され、契約を締結(⑧、⑨)。最後に、認証取得事業者として正式に登録・公表され(⑩)、全てのプロセスが完了します。

(※審査にかかる費用などはJIPDECの資料をご参照ください:https://www.jipdec.or.jp/project/cbpr/JIPDEC_AOP_CBPR_021.pdf)

グローバルCBPRの認証基準

グローバルCBPR認証を取得するには、継続的にプライバシーを保護し、それを証明する包括的なマネジメントシステムの構築・運用が求められます。認証基準は、グローバルプライバシーフレームワークへの準拠と、準拠を維持するための組織体制の構築という、大きく2つの側面から構成されています。実際の基準を抜粋、要約する形で紹介していきます。

1. グローバルプライバシーフレームワークへの準拠

グローバルプライバシーフレームワーク(GPF)は、OECDプライバシーガイドラインやAPECプライバシーフレームワークなど国際的に合意された原則を基盤として、グローバルCBPRフォーラムが認証基準の共通土台として採用しているフレームワークです。個人情報のライフサイクル全般にわたってプライバシー原則を遵守するための具体的な管理策として、例えば以下のようなことが求められています。

表3:グローバルプライバシーフレームワークへの準拠

| 分類 | 要求事項 | 内容 |

|---|---|---|

| 組織の基本方針とリスク管理 | 1.2 個人情報の特定 | 事業で取り扱う個人情報とその取得方法を特定するための手順を確立し、維持することが求められます。具体的には、特定した個人情報を台帳などで管理し、定期的に見直す必要があります。 |

| 1.3 利用目的の特定 | 個人情報を取得するにあたり、その利用目的をできる限り特定し、その目的の範囲内で利用することが求められます。 | |

| 個人情報のライフサイクル管理 | 3.1 適正な取得 | 個人情報は、「適法、かつ、公正な手段によって」取得しなければなりません。本人から直接書面で取得する場合は、利用目的などをあらかじめ書面で明示し、本人の同意を得る必要があります。 |

| 4.1 利用に関する措置 | 特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を利用(目的外利用)してはなりません。 | |

| 5.2 正確性の確保 | 「利用目的の範囲内において、個人情報を正確かつ最新の状態で管理する」ことが求められます。これには、入力時の照合や訂正の手順、保存期間の設定などが含まれます。 |

出典:JIPDEC資料「グローバル越境プライバシールール(CBPR)システムに申請する事業者のための認証基準」をもとにニュートン・コンサルティングが作成

2. 準拠を維持するための組織体制

「1. グローバルプライバシーフレームワークへの準拠」で定めたルールが形骸化せず、組織全体で継続的に実践・改善されるための例えば以下のような仕組み(マネジメントシステム)の構築と運用が求められます。

表4:準拠を維持するための組織体制

| 分類 | 要求事項 | 内容 |

|---|---|---|

| 責任体制と従業者管理 | 8.1 資源、役割、責任、権限 | 代表者は、マネジメントシステムに必要な資源を用意し、個人情報保護管理者や個人情報保護監査責任者などの役割、責任、権限を明確に定め、文書化する必要があります。 |

| 8.3 従業者の管理 | 従業者が個人情報を取り扱うにあたり、安全管理が図られるよう「必要かつ適切な監督を行う」ことが求められます。これには、非開示契約の締結などが含まれます。 | |

| 継続的改善(PDCAサイクル) | 9.1 内部監査 | マネジメントシステムの適合状況や運用状況について、客観性及び公平性を確保した定期的な内部監査を実施する必要があります。 |

| 9.3 是正処置、予防処置 | 内部監査などで不適合が発見された場合、その原因を特定し、是正処置及び予防処置を確実に実施するための手順を確立し、維持しなければなりません。 |

出典:JIPDEC資料「グローバル越境プライバシールール(CBPR)システムに申請する事業者のための認証基準」をもとにニュートン・コンサルティングが作成

3. 特に重視される「安全管理措置」

認証基準では、個人情報を漏えい等のリスクから守るため、事業者が講じるべきより具体的な安全管理措置(6.1)について、詳細な基準が別紙に以下のように定められています。

表5:特に重視される「安全管理措置」

| 分類 | 要求事項 | 内容 |

|---|---|---|

| 別紙:安全管理措置 | I.物理的安全管理措置 | 個人情報を取り扱う区画への入退室を制限・記録する、書類や媒体を施錠保管するなど、盗難・不正利用を防ぐ措置を講じることが求められます。 |

| Ⅱ.技術的安全管理措置 | 個人情報へのアクセスにはID・パスワード等による認証を行い、従業者に付与する権限は「必要最小限」に制限することが求められます。 |

出典:JIPDEC資料「グローバル越境プライバシールール(CBPR)システムに申請する事業者のための認証基準」をもとにニュートン・コンサルティングが作成

4. グローバルCBPR特有の基準

これらの管理策はプライバシーマーク制度やISO規格など、他の個人情報保護制度にも共通する部分が多いものです。しかし、グローバルCBPRにはそれに加えて、国際的なデータ流通を前提とする独自の基準が設けられています。特に以下の2点が特徴的です。

- (1)越境データ移転における保証

- グローバルCBPR制度の根本的な目的の一つは、国境を越えたデータ移転を行う際にも同等レベルの保護が確保されることを制度として保証する点にあります。これはGPFの個別条項ではなく、制度の対象範囲そのものを規定する特徴です。

- (2)苦情・相談の対応(GPF 8.2)

- 認証後に消費者と企業の間でトラブルが発生した場合、AAが中立的立場から仲介し、解決を支援します。これらの仕組みによって、グローバルCBPRは単なる「国内向けの認証」ではなく、国境を越えたデータ流通を支える国際的な枠組みとして機能しているのです。

これらの仕組みによって、グローバルCBPRは単なる国内向け認証とは異なり、「国境を越えたデータ移転の信頼性を確保する」という制度目的そのものを具現化する国際的な枠組みとして機能しています。

Pマークとの違いは?

具体的に、日本企業にとって馴染み深いPマークとの違いを見てみましょう。

Pマークは、国内における個人情報保護の信頼の証です。一方、グローバルCBPRとの最も本質的な違いはその「活躍する舞台」にあります。例えるなら、Pマークが「国内免許」、そして海外とのデータ連携を円滑にするCBPRが「国際免許」と考えると、その役割の違いが分かりやすいでしょう。

具体的に、Pマークは日本の個人情報保護法とJIS Q 15001規格に基づき、国内での組織全体の保護体制を評価します。対照的に、グローバルCBPRはOECDプライバシー原則など国際的な基準を参照し、その審査の焦点は「国境を越えるデータフロー」の安全性に特化されています。管理する情報の範囲が「国内全体」か「海外連携」か、という点が大きく異なるのです。

このように両者は優劣で語るものではなく、目的が異なる補完的な関係にあります。国内ビジネスの信頼を固めるにはPマークが、そして海外展開や国際的なデータ連携を視野に入れるならグローバルCBPRが、それぞれ企業の成長を支える重要な鍵となります。

表6:グローバルCBPRとPマークとの違い

| 比較項目 | グローバルCBPR(Global CBPR) | Pマーク(プライバシーマーク制度) |

|---|---|---|

| 目的・趣旨 | 参加国間での信頼性のある越境データ移転を円滑にすること。 | 日本国内の事業者が個人情報を適切に取り扱っていることを証明し、信頼を得ること。 |

| 対象 | JIPDECの対象事業者 | 日本国内に活動拠点を持つ「法人単位」の事業者 |

| 位置づけ | 政府が支援する国際的な自主認証フレームワーク。 | 日本のJIS規格に基づく自主的な第三者認証制度。 |

| 対象となる地域・組織 | グローバルCBPRフォーラム参加国の認証取得事業者。 | 日本国内に拠点を持つ事業者。 |

| 管理対象 | 国境を越えて移転される個人データに関する業務。 | 事業者が事業で利用するすべての個人情報。 |

| 執行・監督機関 | アカウンタビリティ・エージェントと各国のプライバシー執行機関。 | JIPDECおよび指定審査機関。 |

まとめ

グローバルCBPRは、国境を越えたデータの自由な流通と、厳格な個人情報保護という現代ビジネスの重要課題に応えるための国際的な認証制度です。これは法律ではありませんが、アジア太平洋(APEC)の枠組みから発展し、より広い世界との信頼関係を築くことを目指しています。

デジタル経済が深化する中で、国境を越えたデータ移転は、ビジネスの発展の必須事項となっています。グローバルCBPRの取得は、単なるコンプライアンス(守り)を超え、その認証を武器に国際的な競争力を高める戦略的な一手(攻め)となり得るのです。グローバルCBPRは、企業が国際的なデータプライバシーの複雑な環境に対応していくための重要なツールであり、より安全で信頼性の高いグローバルデジタル経済の構築に貢献する枠組みとして、今後その重要性を増していくと考えられます。