指名委員会等設置会社とは、法律上設置することが求められている会社の舵取り組織のことであり、舵取り組織のあり方として企業が選べる選択肢の1つです。なお、ここで言う“法律”とは、会社法を指します。また、“舵取り組織”とはこの会社法が規定する機関のことであり、「株主総会、取締役など、株式会社の意思決定や運営を行うもの」のことを指します。さらに、“舵取り組織のあり方としての選択肢“とは、本稿で取り上げる指名委員会等設置会社、監査役会設置会社、監査等委員会設置会社の3つを指し、特に上場企業に対してはこのいずれかを設置することが法律上、義務付けられています。

ちなみに、2003年3月以前は、選択肢は監査役設置会社のみでした。同年4月の商法特例法改正により、2つめの選択肢として指名委員会等設置会社が加わり、2015年施行の平成26年会社法改正により、3つめの選択肢として監査等委員会設置会社が加わったのです。

指名委員会等設置会社が登場した理由

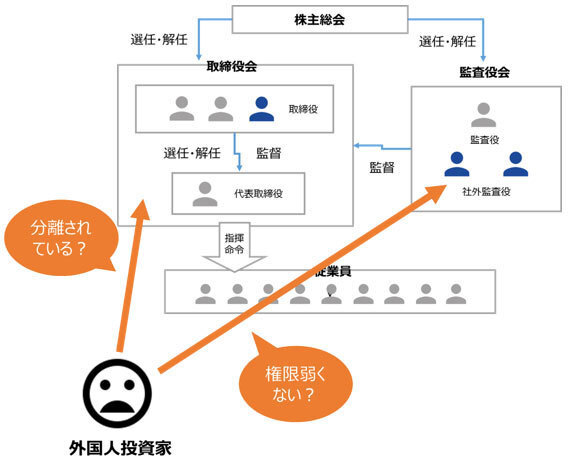

指名委員会等設置会社が2つ目の選択肢として加えられた主な理由は、旧来から存在していた監査役会設置会社に対する批判的な見方があったからです。具体的には、外国人投資家より、執行と監督の分離が明確でない、監査役の権限が弱いといった指摘が根強くありました。また、当時の“米国の資本主義で行われていることは何でも持ち込んで取り入れよう”といった風潮も後押しし、「米国型」の委員会設置会社が採用されることになったのです。

【監査役会設置会社に対する外国人投資家の見方】

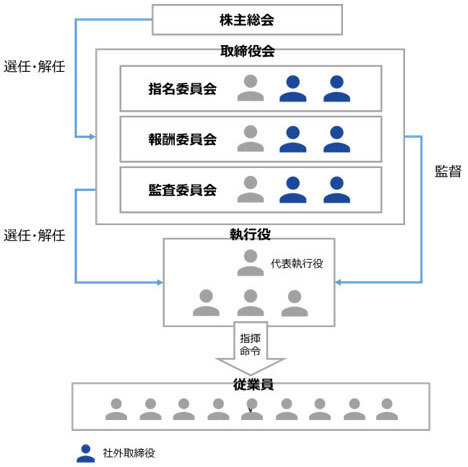

指名委員会等設置会社の構成

指名委員会等設置会社では3つの委員会を設け、それら委員会を通じて経営の監督を行います。各委員会は、取締役によって構成されますが、その過半数を社外取締役が担う必要があります。なお、3つの委員会とは、以下のとおりです。

- 指名委員会・・・「誰が、経営を行うか(執行役を誰にするか)」を決定する組織。

- 報酬委員会・・・「経営者の報酬をいくらにするか」を決定する組織。

- 監査委員会・・・「取締役及び執行役の職務が適正かどうか」を監視し、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任、不再任に関する内容を決定する組織。

【指名委員会等設置会社の仕組み図】

指名委員会等設置会社の仕組みの特徴は?

では、その仕組みの特徴はなんでしょうか?主な特徴は2つです。

1つめは、“執行と監督の分離が明確である”という点です。指名委員会等設置会社では、原則、取締役会が業務執行を行うことはありません。取締役会は、上図のとおり執行役の選任・解任および監督を行います。取締役会はガバナンスに責任を負うもの、執行役は会社経営の責任を負うものという米国型の考えに基づき、明確に役割・責任が分離されています。ただし、監査委員会以外の委員では、執行役との兼務が認められています。

2つめは、3つの委員それぞれに社外取締役を過半数おかなければならない点です。「指名」「報酬」「監査」各委員会は3人以上で構成しなければならないため、最低でも6名以上の社外取締役を設置する必要があります。したがって、取締役会の過半数を社外取締役が担うことになり、業務適正化が図られるというねらいがあります。

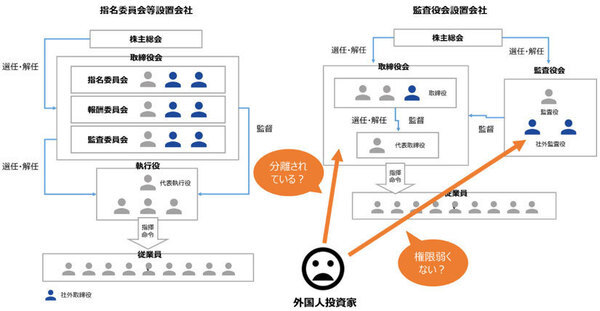

これらの特徴を図で表すと改めて以下のようになります。

【指名委員会等設置会社と監査役会設置会社に対する外国人投資家の見方】

指名委員会等設置会社に移行するための要件は?

会社は、定款を変更することで指名委員会等設置会社へ移行することができます。要件としては、取締役会を置いていない場合は、取締役会設置会社に、会計監査人を置いていない場合は、会計監査人設置会社となる必要があります。なお、移行前に監査役会を置いていた場合は廃止をしなければなりません。ちなみに登記事項は以下となります。

- 指名委員会等設置会社の定めを設定した旨、指名委員・監査委員・報酬委員の氏名、執行役の氏名、代表執行役の氏名及び住所

- 従前の取締役等が退任した旨

- 取締役等が就任又は重任した旨

- 取締役のうち社外取締役である者について社外取締役である旨(既にその登記があるときを除く)

- 変更年月日

導入ハードルが高い指名委員会等設置会社

米国型の仕組みを取り入れて、海外からの積極投資をねらった指名委員会等設置会社でしたが、導入のハードルが高いようです。

2003年に導入されて以降、10年間の移行数は68社に留まりました。ちなみに、指名委員会等設置会社の移行数は、日本取締役協会が毎年公開しています。以下は2016年時点の主な指名委員会等設置会社移行企業になります。

【参考:2016年時点の指名委員会等設置会社一覧(一部抜粋)】

| 社名 | 移行年 |

|---|---|

| イオン(株) | 2003 |

| オリックス(株) | 2003 |

| コニカミノルタ(株) | 2003 |

| ソニー(株) | 2003 |

| (株)東芝 | 2003 |

| 野村ホールディングス(株) | 2003 |

| (株)日立製作所 | 2003 |

| 三菱電機(株) | 2003 |

| (株)りそなホールディングス | 2003 |

| 日本オラクル(株) | 2008 |

| クックパッド(株) | 2009 |

| (株)LIXILグループ | 2011 |

| 東京電力(株) | 2011 |

| (株)日本取引所グループ | 2013 |

| (株)みずほフィナンシャルグループ | 2014 |

| (株)三菱UFJフィナンシャルグループ | 2015 |

| (株)かんぽ生命保険 | 2015 |

| (株)ゆうちょ銀行 | 2015 |

| (株)ブリヂストン | 2016 |

| 三菱地所(株) | 2016 |

【出典:日本取締役協会】

なお、移行が進まなかった主な理由は主に2点あると考えられます。

1つめは、“社外取締役の人材確保が難しい”点です。米国に比べ、日本では経営人材の市場が未成熟であり、経営を監督する資質と能力を持った社外取締役の選任がそもそも難しい状態です。

2つめは、“経営者の考えに沿った舵取りがしにくい”点です。従来の監査役会設置会社では、社外取締役の設置は任意であるため、会社経営の様々な決定を社内の人間を中心に行うことができました。しかし、指名委員会等設置会社の場合、「社長自身の進退」「後継者の指名」「経営陣の報酬」といった決定に社外取締役が関わるため、経営者の考えを否定される場面もでてきます。したがって、従業員などステークホルダーを大事にするといった株主中心でない日本型の考え・企業文化にはなじまないと判断する会社が少なくなかったと言えます。

機関設計の第四の選択肢!?

指名委員会等設置会社の移行がなかなか進まない一方で、従来の機関設計を残したまま、任意で「指名」「報酬」委員会を設置する会社も登場してきました。ちなみに、監査役会設置会社で設置される委員会はあくまで任意のものであり、指名委員会等設置会社で法的に設置が義務づけられる「指名」「報酬」委員会と比べて強制力が弱い点には注意が必要です。

そしてこの威力が発揮された好事例が、セブン&アイ・ホールディングスです。監査役会設置会社であった同社は、コーポレート・ガバナンス強化を目的とし、2016年に任意で「指名・報酬委員会」を設置しました。

鈴木前会長兼CEOが、子会社のセブンイレブン・ジャパンの社長交代を提案し、強力に話を推し進めようとしていました。しかし、その提案は「指名・報酬委員会」の合意を得られず、取締役会で否決されました。企業統治の観点からすると、子会社の人事に強く介入しようとした鈴木前会長兼CEOの提案を否決にもっていった「指名・報酬委員会」は正しく機能したといえるでしょう。

自社の目的に応じた機関設計の選択と運用を

本稿では機関設計の3つの選択肢の1つ、「指名委員会等設置会社」の特徴や課題について解説してきました。それぞれに長所・短所があります。機関設計を考える上では、自社にあった形を考えて、機関設計の選択をしていくことが必要となるでしょう。

適切な機関設計を考える上では、まずは、自社が「何のために」企業統治を行うのか、という目的に立ち返ることが必要です。そして、企業統治の目的に照らして、何をねらいとしてどの仕組みを選択し構築するかを考えるだけでなく、いかに適切にその仕組みを運用していくかが重要だといえるでしょう。