元来、日本の夏や秋は雨量の多い季節です。その原因である梅雨前線、台風、秋雨前線は日本の地理的な環境に基づく気象現象であり、毎年発生しています。しかし、近年では巨大な台風やこれまで経験したことのない豪雨が数多く発生し、日本各地で大規模な水害をもたらしています。

このような大規模水害から住民や企業を守るため、国や自治体が様々な対策を講じていますが、その中でも「江東5区大規模水害広域避難計画」は先進的な取組です。

この先進的な取組からは、個人のみならず企業にも学べることがあります。本稿では、「江東5区大規模水害広域避難計画」の中身を見ながら、企業がこの計画から学べることは何かについて解説をしていきます。

「江東5区大規模水害広域避難計画」とは

「江東5区大規模水害広域避難計画」とは、大規模水害に対処するため、東京都の墨田区、江東区、足立区、葛飾区、江戸川区の5つの区が共同で策定した広域避難計画です。

なお、大規模水害とは、中心気圧910hPa、移動速度73km/hの台風によって引き起こされる高潮と、想定最大規模降雨によって生じる洪水のことです。この中心気圧や移動速度は日本がこれまでに経験した中で最大規模の台風(昭和9年の室戸台風、昭和34年の伊勢湾台風)を基本として設定したもので、降雨については想定し得る最大規模のものとしています。

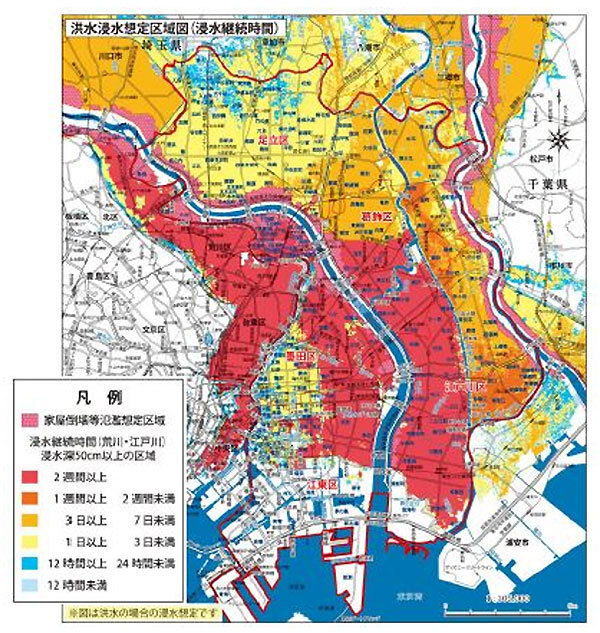

また、広域避難とは住んでいる区市町村の外へ避難することをいい、特に本計画では、大規模水害の発生が予想される際に、浸水想定区域内の住民が自主的かつ早期に江東5区以外の区市町村へ避難することを指すものです。なお、浸水想定区域がどこであるかについては、同時に公表された「江東5区大規模水害ハザードマップ」に示されています(図1)。

図1 江東5区大規模水害時の最大浸水深継続時間の想定(洪水氾濫)

なお、本計画の構成は下表のとおりです。

| 1 | 計画の位置づけ |

|---|---|

| 2 | 広域避難計画

|

| 3 | 今後の取り組み |

| 4 | 検討体制

|

| 5 | 巻末資料

|

本計画が策定された背景

江東5区が大規模水害に対する広域避難計画の検討を始めたのは、この地域が持つ地理的・社会的な要因が背景にあります。

地理的要因としては、複数の大きな河川の存在と海抜の低さが挙げられます。江東5区は荒川等の大きな川があるとともに、面積の大部分が満潮位以下のいわゆる海抜ゼロメートル地帯となっています。実際にカスリーン台風(※1)等によって大水害が発生しており、地域の住民や企業にとって現実の問題となっています。

社会的要因としては人口の多さが挙げられます。人口の首都圏一極集中が進む中で、江東5区も人口増加が続いているため、大規模水害が発生した場合には249万人もの人が浸水被害を受けると想定されています。これは京都府の人口に匹敵します。

このような環境を共有する江東5区は、2015年10月に「江東5区大規模水害対策協議会」を設置し、災害時の情報伝達の方法、広域避難における避難先や交通手段の確保、垂直避難の在り方等について検討しました。その成果は2016年8月に「江東5区大規模水害避難等対応方針」として公表され、大規模水害時における避難対応の理想像や現段階における対応方針が示されました。

この議論はさらなる具体化に向けて動き出し、江東5区は上記方針を公表した同じ月に新たな組織として「江東5区広域避難推進協議会」を立ち上げ、広域避難勧告等の発令基準、浸水想定区域内の住民が取るべき避難行動や避難場所等を検討し、「江東5区大規模水害広域避難計画」として公表したのです。

※1 1947年(昭和22年)9月に発生し、関東地方や東北地方に大きな災害をもたらした台風のこと

本計画の特徴

本計画は、周知方法や策定方法に工夫がなされており、主として次の3点の特徴があります。

- 注意を引きつける表現で周知していること

- 広域避難の必要性をわかりやすく説明していること

- 江東5区が広域避難勧告等を発令するタイミング・基準を公表していること

注意を引きつける表現で周知していること

本計画を周知するためのリーフレットの中で、「今までに経験したことがないような大規模な水害が江東5区で発生したらどうなるか」について記載しています。そこには、「江東5区のほとんどが水没」「あなたの住まいや区内に居続けることはできません」「ここにいてはダメです」のように、行政の広報資料にしては過激ともいえる文言が並んでいます。このように世間の注目を浴びるインパクトの強い表現を用いたのは、下記理由からです。

- 約250万人もの住民に大規模水害への対策を知ってもらう必要があること

- いわゆる「正常性バイアス」や他人と同じ行動をしようとする心理状況などにより避難勧告が出ても実際に避難する人が少ないと言われていること

- リーフレットに書いたことが大げさではなく本当に発生する事態であること

なお、正常性バイアスとは「正常化の偏見」と呼ばれる心理学用語の一つで、予期しない事態に対峙した際に、「ありえない」や「考えたくない」という心理状況に陥りやすい人間の特性のことを指します(→更に詳しくお知りになりたい方は、Navi記事「災害時における正常性バイアス」を参照ください)。

広域避難の必要性をわかりやすく説明していること

本計画は広域避難の必要性をわかりやすく示すため、絵をたくさん活用しています。リーフレットの中で、誰でも陥りがちな誤解とその誤解に基づいて行動するとどうなるかをイラストで解説しています。例えば、「浸水の被害に遭わなければ問題ない。自分はマンションの高層階に住んでいて浸水は関係ないので避難する必要はない」と避難を怠った人がどんな結末を迎えるかについて、誰もがひと目見ただけで「怖い」と思えるイラストがそこに描かれています。2週間以上にわたりマンションから出ることができず、食料・水の不足、トイレやごみの問題、発病など厳しい生活を長期間強いられる状況を描いたイラストです。

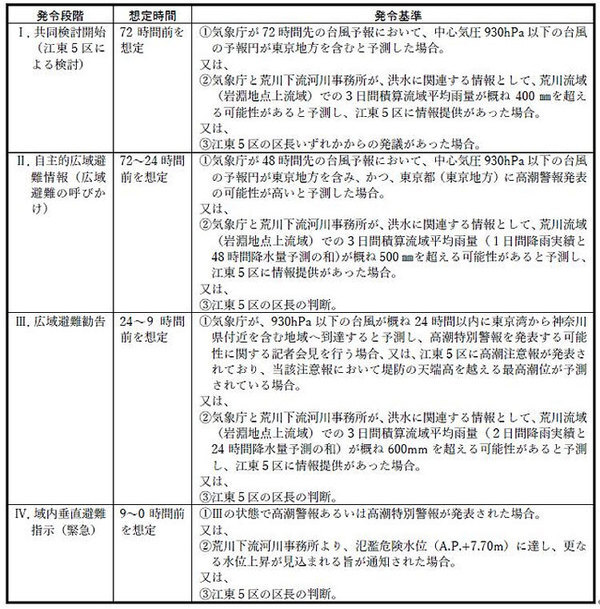

江東5区が広域避難勧告等を発令するタイミング・基準を公表していること

本計画の内容を見ると、江東5区がいつ、何を基準にして広域避難勧告等を発令するかを公表しています(表2を参照ください)。大規模水害への対応に関して、複数の行政機関がどのような検討をしていつ勧告等を発令するかを共同で公表するというのはあまり例がなく、本計画の特徴の一つといえます。

表 2 広域避難勧告・域内垂直避難指示(緊急)の発令基準

本計画から企業が学べること、その活用方法

この計画から企業が学べることは何でしょうか。そこには江東区内に居を構える住民や組織のみならず、区域外の企業にも学べることがあります。

企業が計画的に対応するためのよりどころになること

江東5区内に拠点を持つ組織においては、水害時の行動計画を策定するにあたってのヒントを本計画から得ることができます。例えば、行政がどこまで何をやってくれるのかを知ることができますので、逆に自社は何をやっておかなければいけないのかをより正しく理解することができます。また、本計画に記載されている江東5区からの「自主的広域避難情報」や「広域避難勧告」が出されるタイミングを理解することで、企業がいつ社員へ帰宅指示を出せばよいかなど、帰社・出社方針を立てやすくなるでしょう。その他、次のような点で役立つのではないでしょうか。

- 【江東5区域内の組織が本計画から得られるヒント】

-

- 安否確認の範囲や発報のタイミング

- 帰宅方針・出社方針を出すべきかどうかの判断と、そのタイミング

- 自拠点に対する水害対策と事業継続策

一方、江東5区域外の組織にとっても学びはあります。もちろん、自組織のある地域のハザードマップを見ることが何よりも大事ですが、自治体によって提供している情報量は異なります。したがって、自らが関係する自治体から提供される情報が少ない場合には、この江東5区の避難計画が描く被害範囲や被害発生のタイミングが自分たちのそれとは異なるにしても、「水害はおおよそどのような時系列で被害が拡大していくのか」、「最終的にどのような被害をもたらすのか」、「社員はどのような困難に陥る可能性があるのか」など、水害がもたらす被害の性質を理解することができます。

社員に対するガイドの仕方について参考になること

また、本計画は、社員への注意喚起や状況説明の仕方という点でもおおいに参考になります。企業として帰宅や出社停止を指示しても、社員は正常性バイアスも手伝って指示通りに対応してくれないことが多々あります。平凡な文章で表現するよりも、過激すぎるとも言える言葉や、事の顛末についてのわかりやすいイラストを用いるなど…どのように伝えれば意識啓発となるのか、そのヒントになってくれるでしょう。もし、自組織がこれまでに策定した非常時の行動計画の類があるならば、本計画と見比べながら、そうしたポイントを抑えることができているか、これを機に振り返ってみるといいのではないでしょうか。

最後に

さて、本来、中長期的には、広域避難する行き先を行政側が用意する必要があると考えられます。本計画に記載されている通り、現段階では公的な広域避難場所は確保できていません。これは、膨大な人数を受け入れてもらうことになるため周辺自治体との調整が難航することや、隣接自治体よりも遠くへ避難する必要があるので住民の避難に対する抵抗感を高める恐れがあるためとされています。したがって一義的には行政による改善を待たねばなりませんが、当面、企業としては公的な広域避難場所がないという現状を前提に社員が安全に避難できるよう配慮する必要があると言えるでしょう。