大規模地震の発生に伴う帰宅困難者等対策のガイドライン~都市圏で大規模地震が発生、「社内に待機」と言う準備はできていますか?~

「大規模地震の発生に伴う帰宅困難者等対策のガイドライン」とは帰宅困難者の発生に伴う社会の混乱を抑える目的で2015年に内閣府が策定したガイドラインです。発災後の応急活動が迅速に行えるよう、また無理に帰宅しようとして群衆雪崩のような2次災害を地震後に引き起こさせないようにするためです。ガイドラインは2011年3月の東日本大震災を教訓として策定されたものであり、対策検討の段階で念頭に置かれたのは30年以内に70%程度の確率で起きるとされる首都直下地震です。

企業には従業員の安全を確保する義務があります。いざそのときに慌てないよう、ガイドライン策定の狙いからガイドラインに盛り込まれた対策、そのなかでもすべての企業が努めるべき事項、2024年7月に改定が行われた箇所などについて紹介します。

ガイドライン策定の背景

東日本大震災では首都圏において約515万人(内閣府推計)、東京都内では約352万人(同)の帰宅困難者が発生しました。鉄道の多くが運行を停止した一方、「むやみに移動を開始しない」という基本原則は当時、今ほど周知されておらず多くの人がとりあえず駅に向かったり、長距離であっても徒歩で帰宅しようとしたり、あるいはそうした人を自家用車で迎えに行こうとしたりして首都圏は大混乱に陥りました。何も対策を講じなければ似たようなことは首都圏だけでなく、都市圏であれば日本全国どこでも発生し得ます。例えば、愛知県内では南海トラフ地震が発生した場合、最大約93万人の帰宅困難者が発生するとの調査結果もあります(「愛知県東海地震・東南海地震・南海地震等被害予測調査結果」2014年5月愛知県公表)。

政府の中央防災会議などにおいて以前から帰宅困難者については課題が指摘されてきたものの「むやみに移動を開始しない」という基本原則は東日本大震災において守られませんでした。そうした実態を踏まえ内閣府と東京都は2011年9月に「首都直下地震帰宅困難者等対策協議会」を設置、翌2012年9月に報告書をとりまとめました。報告書では帰宅困難者等対策の具体的な内容(のちの大規模地震の発生に伴う帰宅困難者等対策ガイドラインの原型となるもの)を示したほか、同協議会は対策ごとのガイドラインも5つ作成しました(※1)。

一方、内閣府では報告書公表から2年半ほど経った2015年3月、「大規模地震の発生に伴う帰宅困難者等対策ガイドライン」(以下「ガイドライン」)を策定、公表しました。同年7月には「防災基本計画」(災害対策基本法に基づく法定計画)においても「むやみに移動を開始しない」という基本原則が明示されました。なお、帰宅困難者対策のキーワードとしてよく耳にする「一斉帰宅抑制」は、「むやみに移動を開始しない」を実践するための施策の一つとなります。

ガイドラインには、膨大な数の帰宅困難者については国、地方公共団体、民間企業などが各々で取り組むだけでなく、それらを連携・協働した取り組みへと発展させるとともに、自らが帰宅困難者となる可能性を国民が認知し、国民一人ひとりの防災への取り組みにつなげていくことの重要性が強調されています。ガイドラインに強制力はありませんが、企業には従業員の安全を守る義務があるほか、東京都には一斉帰宅抑制を事業者の努力義務とする条例(※2)もあるため、積極的に取り組む必要があります。

※1 ①事業所における帰宅困難者対策ガイドライン、②大規模な集客施設や駅等における利用者保護ガイドライン、③一時滞在施設の確保及び運営のガイドライン、④帰宅困難者等への情報提供ガイドライン、⑤駅前滞留者対策ガイドラインの5つ

※2 東京都帰宅困難者対策条例(2013年4月施行)

ガイドラインの概要、帰宅難民に国民一人ひとりと官民で立ち向かう

ガイドラインの章立てから帰宅困難者対策の柱が分かります(表1)。そして第2章~第5章の内容については、前述した首都直下地震帰宅困難者等対策協議会による個別のガイドライン5つがそれぞれ対応していますので、対策の当事者となる場合は双方を参照するとよいでしょう。

表1 大規模地震の発生に伴う帰宅困難者等対策ガイドラインの章立てと内容

| 章 | タイトル | 内容 |

|---|---|---|

| 1 | 帰宅困難者等対策協議会の設立 | 各都市圏で、都道府県または市と関係機関が参画する協議会を設置し、関係機関が連携して対応を検討する |

| 2 | 一斉帰宅の抑制 |

|

| 3 | 一時滞在施設の確保 |

|

| 4 | 帰宅困難者への情報提供 |

|

| 5 | 駅周辺などにおける混乱防止 |

|

| 6 | 帰宅開始場面における新たな混乱発生の防止(※NEW 2024年7月に追記) |

|

| 7 | 徒歩帰宅者への支援 | 水や休憩の場などを提供する「災害時帰宅支援ステーション」の指定と、徒歩帰宅者向けの案内図などを設置した帰宅支援対象道路の整備 |

| 8 | 帰宅困難者などの搬送 |

|

| 9 | 国民一人ひとりが実施すべき平時からの取り組み | 国民一人ひとりが、平時から発災時の事態を想定し、情報収集や徒歩帰宅などをより円滑に行えるようにするための啓発活動などの継続的な実施 |

出典:内閣府の「大規模地震の発生に伴う帰宅困難者等対策のガイドライン」(2024年7月)を参考にニュートン・コンサルティングが作成

なお、ガイドラインで想定されている大規模地震と発生時の被災状況は表2のとおりです。

| 発生場所 | 大都市圏 |

|---|---|

| 規模 | M7クラス |

| 時間 | 平日昼12時 |

| 鉄道・地下鉄 | 3日間の運行停止 郊外と大都市圏は3日間のうちに復旧 |

| ライフライン | 一定の被害あり |

| 行政機関 | 発災後3日目までは救命救助活動、消火活動がメイン 4日目以降に帰宅支援の体制へ移行 |

出典:内閣府「大規模地震の発生に伴う帰宅困難者等対策のガイドライン」(2024年7月)

内閣府のガイドラインでは想定シナリオを首都直下地震に絞らず、国内の大都市圏すべてで起こるM7クラス地震を想定しています。さらに、この想定シナリオに限らず、何らかの要因で公共交通機関がストップした場合に有効なガイドラインとなっています。

すべての企業が対象となる帰宅困難者対策とは?

前述の通り、ガイドラインは企業のみならず行政や学校、国民に向けた内容となっていますが、本稿では一般的な企業における対応(努めるべき対策)に焦点を絞って紹介します。

まず、従業員の安全を守るという観点からすべての企業が努めるべき対策が第2章「一斉帰宅抑制」です。一斉帰宅抑制は「むやみに移動を開始しない」という基本原則に基づく対策ですが、従業員がこれに従うには一定の条件を満たしていることも求められるでしょう。具体的には、待機できる環境が整備されている、家族の安否が確認できているといった安心材料です。また防災知識として一斉帰宅抑制の価値(機能)を従業員が理解していることも発災当日のオペレーションの運営を助けるでしょう。こうした点について第2章では以下のように記載されています。

企業等における従業員等の施設内待機やそのための備蓄の推進、一時滞在施設の確保、家族等との安否確認手段の確保等の取組を進めていく必要がある。

出典:大規模地震の発生に伴う帰宅困難者等対策のガイドラインp.4

企業が努めるべき具体的な対応は平常時・発災時・混乱収拾時以降――の3フェーズに分けて示されています。

表3 フェーズごとの対応

| 平時 | 発災時 | 収束時 |

|---|---|---|

|

|

|

出典:内閣府「大規模地震の発生に伴う帰宅困難者等対策のガイドライン」(2024年7月)を参考にニュートン・コンサルティング作成

表3が示すように、帰宅困難者対策とは帰宅困難者が発生してから対応するものだけを指すのではなく、平時から準備しておくことも含む内容となります。むしろ平時における準備(①~⑥)を完了していなければ、発災時に従業員へ「今、駅に向かうのはやめよう」、「これから3日間ほど、社内で待機してください」とは言えないでしょう。

特に④の従業員とその家族間との安否確認は重要です。東日本大震災では家族の安否を確かめたくて無理に帰宅しようとする人たちが多かったからです。もちろん、②の備蓄(食糧や毛布など)や③の地震対策をしている室内(棚からモノが落ちてこないなど)であることも、従業員の帰宅動機を軽減するために会社として行うべきことです。ガイドラインには備蓄の目安(3日分+α)や地震発生後の建物が安全かどうかを確認できるチェックシート(※3)などが示されています。

※3 参考資料3「大規模地震発生直後における施設管理者等による建物の緊急点検に係る指針」(内閣府、2015年2月)

次に、自社が周辺地域へ貢献するという観点から参照したいのが第3章「一時滞在施設」です。屋外で被災した来街者は行き場のない帰宅困難者となるため、彼らを一時的に受け入れる施設が必要となります。自治体ではこうした帰宅困難者を受け入れるため民間事業者との協定締結を進めています。例えばホールや会議室、エントランスロビーで受け入れることを想定しています。

なお、東京都では帰宅困難者等一時受入協定を区市町村と締結する民間企業などに対し、備蓄物資などの必要経費を補助する事業を行っています(※4)。購入経費の6分の5を補助するもので、水・食料・簡易トイレ・ブランケットといったものからスマートフォンを充電する目的で使用される非常用発電機、蓄電池、充電機器などが対象品目です。

内閣府が2020年2月に実施した調査によると、一時滞在施設の受け入れ可能人数は増加傾向にあり、1都4県では約67万人分を確保しています。一時滞在施設は再開発事業に際して整備されることが多く、主要ターミナル駅周辺を中心に一時滞在施設の整備が進んでいるということです。

※4 民間一時滞在施設備蓄品購入費用補助事業のこと。但し、令和6年度については1月17日で締め切り。https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/kitaku_portal/1000048/1006430/1007875/index.html

2024年7月に一部改定、いざ帰宅となった際の行動指針

ガイドラインの原型となった報告書を取りまとめたのは対策協議会ですが、残された課題については首都直下地震帰宅困難者等対策連絡調整会議が引き継いで検討し、さらに2021年には首都直下地震帰宅困難者等対策検討委員会が設置され、議論してきました。同委員会での議論を踏まえて2024年には(1)大規模地震発生時における帰宅困難者等の適切な行動判断のための情報提供シナリオ、(2)一斉帰宅抑制後の帰宅行動指針が作成され、この内容を反映する形で同年7月、内閣府ガイドラインおよび首都直下地震帰宅困難者等対策協議会が策定した対策ごとのガイドライン(①~⑤)の①、③、④が改定されました(対策ごとのガイドラインについては※1参照)。ガイドラインの具体的な改定箇所は、表1において「※NEW 2024年7月に追記」と記載した項目となります。

(1)大規模地震発生時における帰宅困難者等の適切な行動判断のための情報提供シナリオ

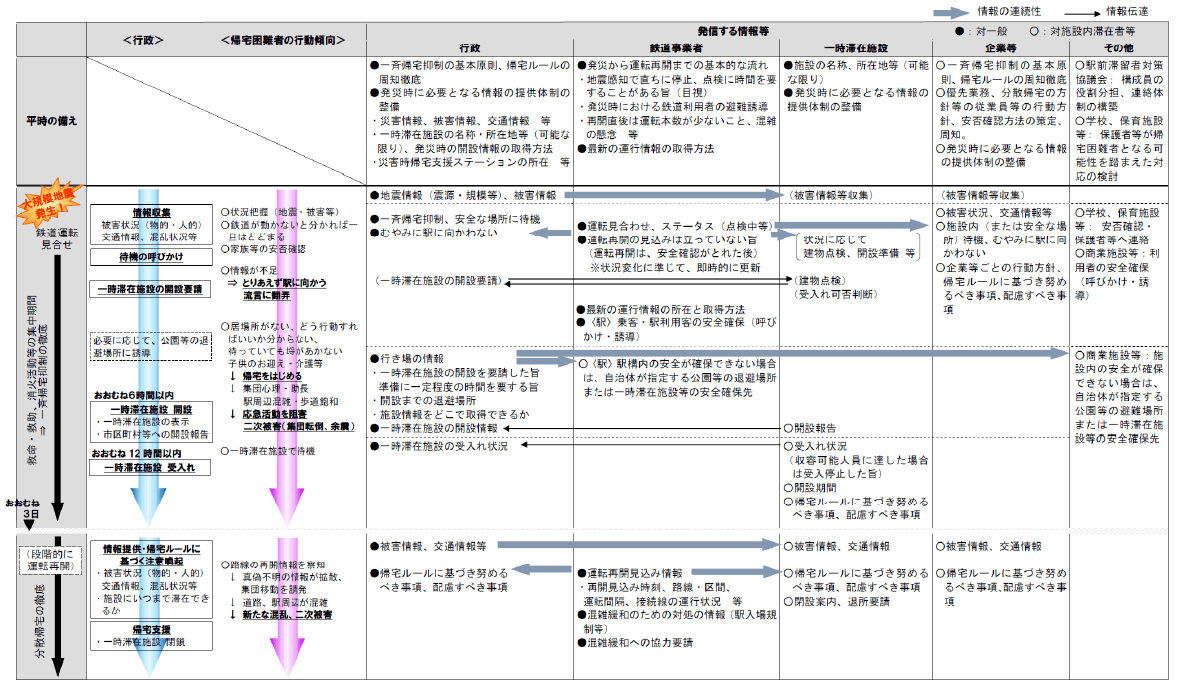

第4章「帰宅困難者等への情報提供」に「主体間連携による一連の情報としての情報提供」として追記されました。第4章は帰宅困難者となった人たちが情報を求めて駅に殺到するといった事態を回避するため、情報提供に焦点を当てて関係機関が努めるべきことを記載しています。

発災時には行政、鉄道事業者、一時滞在施設、企業、駅前滞留者対策協議会、学校・保育施設などの対策本部や施設管理者がそれぞれ情報提供に努めていますが、一連の情報として受け手(=帰宅困難者など)に伝わっているとはいえず、関係機関が時間経過に応じて「いつ・どのタイミングで・誰が・どのような情報」を出すのか――基本的なケースを共有することが重要としました。大規模地震発生時における帰宅困難者等の適切な行動判断のための情報提供シナリオは参考資料8(図1)として収録され、帰宅困難者の一般的な行動傾向を時系列で示し、関係機関(=行政や鉄道事業者など)がどのタイミングで情報を発信すべきかを記載するとともに、関係機関における情報の連携が図示されています。関係機関が出す情報が一連の情報となり、適切に更新されてその情報量が充足しているとき、デマの拡散による混乱にも効果的だと指摘しました。

(2)帰宅開始場面における新たな混乱発生の防止

一斉帰宅抑制によって発災直後の混乱を抑え秩序を保てたとしても、帰宅開始段階になって駅などへ人が集中し滞留者が溢れてしまっては、せっかくの一斉帰宅抑制が台無しです。そこで新たに第6章として「帰宅開始場面における新たな混乱発生の防止」が盛り込まれました。発災直後の一斉帰宅抑制に対し、発災から3日後(72時間後)は分散帰宅すること(=分散帰宅の基本原則)が示されました。

ガイドラインではもともと平時において帰宅ルールをあらかじめ策定しておくことを推奨していましたが、改めて社会の共通認識とするために帰宅行動指針が示されたといえるでしょう。企業においては事業継続計画(BCP)に帰宅行動ルールや帰宅方針などを明記している企業も少なくないでしょう。内閣府の2021年調査によると、1都4県における企業の帰宅ルールの策定状況は、従業員数が多いほど策定率が上昇する傾向にあり、地域別では東京都の策定率が他の地域よりも高い状況です。参考資料10として収録された「一斉帰宅抑制後の帰宅行動指針」では、「行動ルールやテレワーク推進の方針などをBCP等へ位置づけ、事前の環境整備に努める」、「従業員等が安全に帰宅できたかどうかについて、事後的に報告するツールを用意し、訓練により動作を確認することが望ましい」と記されています。

おわりに

能登半島地震を例に挙げるまでもなく地震は時も場所も選びません。企業は従業員が帰宅困難者になる可能性を否定せず、備えを充実させていきましょう。役割分担を決め、訓練を通じて動き方の確認をすることが大切です。

本稿では内閣府のガイドラインと、首都直下地震帰宅困難者等対策協議会および首都直下地震帰宅困難者等対策連絡調整会議による対策ごとのガイドライン5つについて触れましたが、より踏み込んで企業の対応について知りたい場合は、東京都が作成している企業事例集「『東京都一斉帰宅抑制推進企業』取組事例集」や「帰宅困難者対策ハンドブック」、首都直下地震帰宅困難者等対策協議会が作成した「大規模地震の発生に伴う帰宅困難者対策の取組事例集」などが参考になるでしょう。自社の状況に応じた具体的な対策を立案する上で有用なインプットとなるはずです。ガイドラインの一読とあわせてご検討ください。