なぜ、フジテレビ固有の問題だと言い切れないのか?

突然ですが、質問です。ある日、部下から次のような相談・報告を受けました。あなたなら、どう対応しますか?

【部下からあなたへの報告内容】

- 「これから話すことは、絶対に他言無用にしてほしい」

- 「直属の部下が、仕事やプライベートで何度か会っている当社の重要な取引先の男性に誘われ、1人で相手の自宅へ行ったらしい」

- 「その際にトラブルがあったようだ。具体的には、性暴力の被害に遭い、精神的に深刻なダメージを受け、現在は入院している」

- 「本人は『絶対に誰にも知られたくないし穏便に済ませたい。職場には早く復帰したい。普通通りに仕事する。これまでどおり男性との仕事もする』と言っている」

これは実際にフジテレビで起きた事案です。この事件に対しては「そんな深刻な状況を知りながら、なぜ会社はすぐに動かなかったのか?あり得ない」など非難の声が上がっています。しかし、本当に「あり得ないこと」なのでしょうか。

「フジテレビ特有の問題だ」、「人権意識の希薄な企業だからだ」と片付けてしまうのは、危険だと思います。確かにフジテレビ特有の問題はあったのでしょうが、それだけではないはずです。この問題の本質を理解しないままでは、どの企業でも同じような落とし穴に陥る可能性があります。

なぜこのような問題が起こり、会社が迅速な対応を取れなかったのか。本稿では、2025年3月31日に公表された調査委員会の報告書をもとに、この問題を掘り下げていきたいと思います。

何があったのか、何がわかったのか

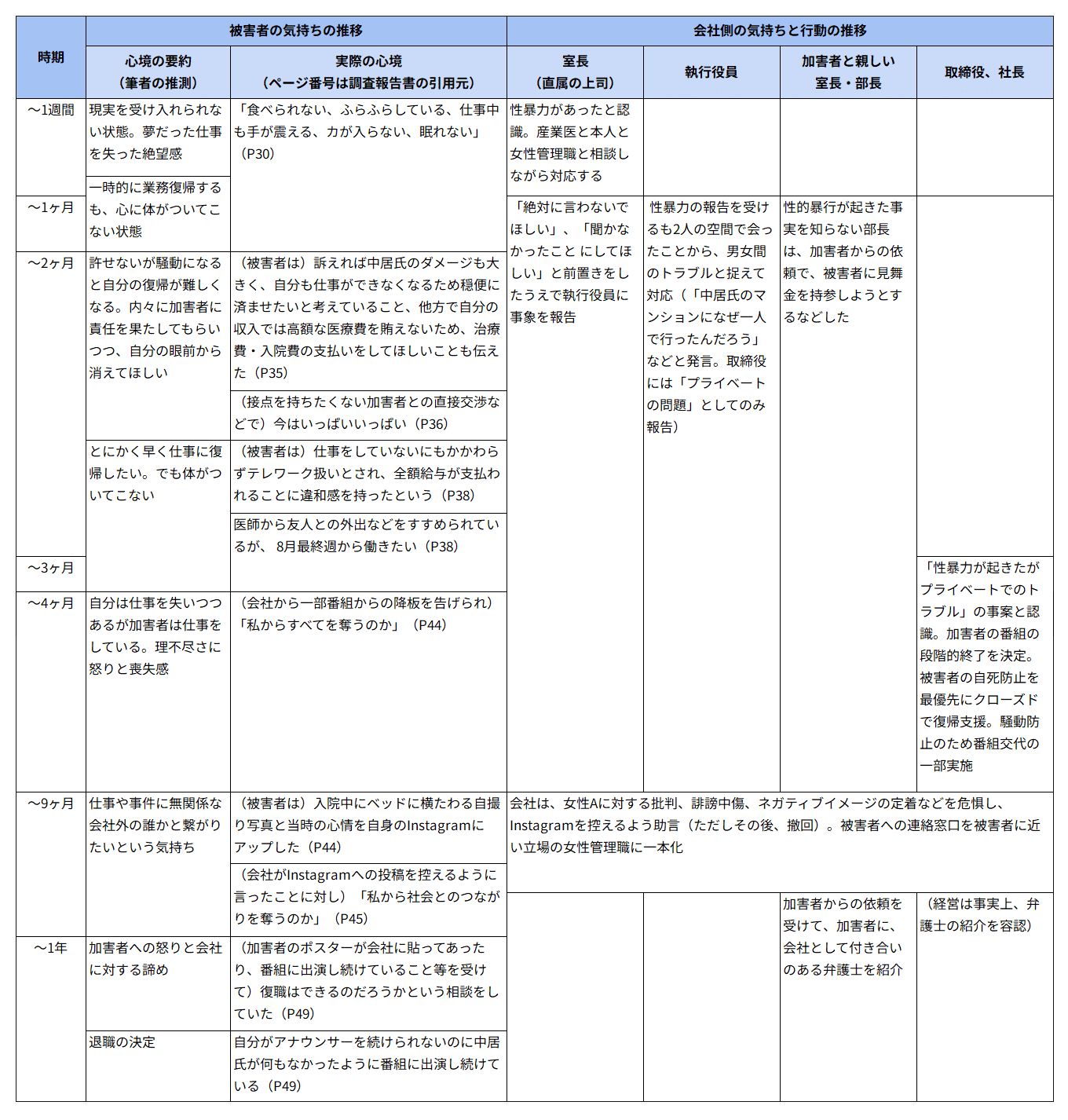

気づきを得るためには、そもそも何があったのか、何がわかったのか、を知る必要があります。しかし、調査報告書(公表版)は全267ページで構成されており、その内容を正しく理解することは容易ではありません。そこで、本稿では被害者の心情が適切に理解され、また、会社内での情報共有や対応が適切に行われていたかを明確にするため、事案の発生から対応までの経緯を時系列で整理しました(図1参照)。分かりやすさを優先し、一部内容を要約していますので、予めご了承ください。

この図から、被害発生後の約1ヶ月間は、情報は被害者の直属の上司と女性管理職を中心に、産業医の助言を受けながら非常に限定された範囲で共有されていたことがわかります。これは「誰にも知られたくない」、「知られたら生きていけない」、「仕事も続けたい」という被害者の強い希望を尊重した結果でした。

しかし、被害者の精神的・身体的な状況が改善せず、直属の上司や女性管理職がクローズドな対応に限界を感じ始めます。被害発生の約1ヶ月後、直属の上司は被害者の許可を得ないまま、執行役員に「聞かなかったことにしてほしい」と念押しをしたうえで、性暴力の事実を報告しました。

報告を受けた執行役員は、「性暴力」の事実を認識したにもかかわらず、男女間のトラブルとして捉えます。執行役員の「なぜ一人で加害者のマンションへ行ったのか」という発言や、当該役員からの取締役への報告が「男女間のトラブルで心を痛めているようだ」という形でなされたことからも、大きな認識のズレが窺えます。そのため、会社側は「大ごとにしない形での女性の復職」を目指した対応を進めます。

一方で、被害者自身は、加害者への怒りを感じつつも、ことが公になると自分が大切にしてきた仕事に戻れなくなるという恐怖も抱いていました。そのため、自ら加害者と内々の交渉を始めます。事態をやや複雑にしたのが、加害者と親しい立場にあった(直属ではない)B部長の存在です。性暴力の事実を一切知らされていなかったこともあり、B部長は、加害者からの依頼を受けて被害者に見舞金を持参しようとします。こうしたやりとりも、被害者の精神的負担を大きくしました。

事態は悪化の一途をたどります。事件発生から約4ヶ月後、会社側は騒動拡大を防ぐ目的で、被害者の一部番組降板を決定します。その際、被害者は「私からすべてを奪うのか」と述べたといいます。こうした会社の判断の一つひとつが、被害者の心にダメージを刻んでいきました。復職が叶わない焦り、居場所を失う喪失感、そしてそんな自分とは対照的に、通常通り勤務を続ける加害者への怒りを強く感じ始めます。

この頃から、会社への不信感・あきらめが芽生え始めているようにも見えます。事件発生から9ヶ月後、被害者は、入院中にベッドに横たわる自撮り写真と当時の心情を自身のInstagramにアップしました。心の支えを、会社の中ではなく、会社の外に求めたのでしょう。

さらに会社側への不信感を深める出来事が起こります。被害者が加害者に対して法的措置を取ることを通知すると、会社側はかねてから付き合いもあり、被害者が出ていた番組にも出演したことのある弁護士を、加害者に紹介したのです。

結果的に、加害者は何の処分も受けず、通常通り仕事を続けていました。会社は加害者の出演番組を段階的に終了させるという意思決定をしましたが、その対応は決して早いものではなく、かつ、そうした事実は被害者には伝えられていません。被害者は復職が困難なまま、会社側の一連の対応に不信感を募らせていきました。事件発生からちょうど1年後、被害者は退職を決断しました。

何が一番の問題だったのか

一連の流れから皆さんは何が問題だと感じたでしょうか。一番の問題は「被害者第一主義」という原則が徹底されず、被害者から見れば「加害者ばかりが擁護され、被害者である自分ばかりが不利益を被っている」と強く感じられた点です。

具体的には例えば、加害者と親しいB部長が、上司の立場でありながら、加害者側の代理人のような振る舞いをしたことが挙げられます。被害者が、加害者からの見舞金を断ろうと苦心している中、事実を知らされてなかったとは言え、B部長は加害者からの依頼で、見舞金を届けようとしました。いくら加害者と親しい関係であったことを理解していたとはいえ、本来、社員である被害者を守るべき立場にあるはずの上司が、加害者からの依頼で動くという構図は、決して愉快なものではなかったはずです。

また、被害者の仕事復帰の目処がつかない状態にあった中で、会社は、被害者が担当していた一部の番組からの降板を決定しました。会社としては、世間が変な勘ぐりをし始めることを防ぐための措置という狙いでしたが、加害者が以前と変わらず平然と、番組に出演し続けていたことが理不尽にうつったのではないでしょうか。会社の意図がどうあれ、被害者である自分ばかりが不利益を被り、加害者はまるで何事もなかったかのように振る舞っている。この理不尽さは何なのか。そう考えたとしてもおかしくないでしょう。

さらに、被害者が加害者に対して法的措置を取ろうとしたことを受けて、会社が懇意にしている弁護士を加害者に紹介しています(正確にはB部長が独断で紹介したようですが、会社は事実上この行為を黙認しています)。この弁護士は、被害者とも番組で面識のある人物でした。被害者の目には、まるで会社が、加害者を擁護しているように見えたはずです。

なぜ被害者がおきざりにされたのか?

調査報告書には、「被害者のことを第一に考えて」、「被害者の自死などを防ぐために」といった表現が何度も登場します。これだけを見ると会社は一見、被害者第一主義で対応していたような印象を与えます。ですが、実際には被害者に対してまったく逆の印象を与える結果となりました。その主な要因は、次の2点です。

1. 「被害者第一主義」に対する誤解と事実把握の欠如

本件では誤った「被害者第一主義」、すなわち「被害者の言葉をそのまま受け止め、それを実現すること」が重視されました。被害者は事件直後、極度の精神的ストレス下にあり、冷静で客観的な判断が困難な状態でした。これに対応した直属の上司や女性管理職も、性暴力対応や被害者支援の専門家ではなく、当然ながら被害者本人にも、この種の問題への専門的な知識や経験はありませんでした。このことは経営陣についても同様です。

本来ならば「被害者にどのような選択肢やリスクがあるのか。会社が考える被害者にとっての一番望ましい対応方針は何か。そのために会社としてどんなサポートをできる用意があるのか」といった視点からの能動的なコミュニケーションと意思決定が求められました。とはいえ、医師は医学の専門家ではありますが、業界特性に精通していたわけでもなく、どの選択肢にどのようなリスクが待ち受けているのか想像することに限界があったように思います。

さらに本件では、会社としての事実関係を把握するための積極的な姿勢が欠如していました。被害者からの「誰にも知られたくない」という要望があったとはいえ、最後まで加害者への迅速なヒアリングが全く行われませんでした。これにより、問題の深刻さや全貌を正確に把握できかなかったばかりか、完全に間違った偏見にとらわれ、適切かつ迅速な対応が阻害されました。これも医師の助言を限定的なものにとどめてしまった原因と言えます。

結果として、「誰にも知られたくない」、「問題を大きくしたくない」、「加害者と仕事を続けるしかない」という発言が、そのまま会社側の判断基準となりました。その結果、情報を閉ざした対応に終始し、専門家の積極的な関与を妨げ、被害者の真の保護や回復がなされませんでした。

2. 経営層が「被害者保護」ではなく「経営リスク対応」に傾いたこと

経営層が、人権意識の薄さから、無意識のうちに、本件を被害者の保護や救済という視点ではなく、自社の経営上のリスクとして捉え判断・対応しようとしていた節があります。

事実関係の正確な把握ができていないにもかかわらず「なぜ一人で加害者の自宅に行ったのか」といった経営層の発言が確認されており、これは加害者だけでなく被害者にも非があるに違いないと思っていたことを示唆しています。著しく不適切な発言であり、問題の本質を見誤っていたことを示しています。これがために、経営層の意識は、双方に咎められるべき理由があるのだとすれば「どちらか一方を守ること」に論点があるのではなく、「この事案に絡む経営リスクをいかに最小化するか」に論点があると考えたと思われます。

事実、経営層が気にしたのが風評リスクです。経営層は過去に起きたテラスハウス事件のように、被害者が自死することで社会的非難が自社に向けられるリスクを危惧しました。「被害者の要望を最大限尊重する」姿勢の裏には、そういった考えもあったのでしょう。

経営陣は、この件が、万が一メディアに漏れた場合の風評リスクを想定した対応も取っています。プライベートにおける男女のトラブルだと認識したと言っていたにもかかわらず(プライベートの問題と捉えるなら、番組を終了させる必要はなかったはずですが)、加害者の出演番組を段階的に終了させる方針を密かに決めたことが、これを裏付けています。

一方で、加害者と関係をこじらせることによるビジネスへの影響も気にしていたように見てとれます。加害者は、ビジネス上、極めて重要な人物であり、全面的に対立姿勢を取ることもまたリスクと判断したのかもしれません。加害者に対して、加害者の番組の段階的な終了の本当の理由を伝えなかったことからも、加害者に対して会社が懇意にしている弁護士を紹介したことからも、明らかです。

同じ落とし穴に陥らないようにするためには

企業が改めて考えるべきは、バイアスにとらわれず適切な人権意識に基づいた事実把握を徹底すること、そして真の意味での「被害者第一主義」に基づいた判断・行動を取ることです。

バイアスにとらわれない情報把握とは、被害者や加害者の立場、属性、人間関係、企業への貢献度などに影響されることなく、事実を客観的に収集・検証することです。具体的には、当事者だけに依存せず、第三者であるエキスパートや専門家を交え、公正な視点で事実関係を整理すること、偏見や先入観を排除し、証拠に基づいた事実認定を徹底することが挙げられます。そのためにも適切なエスカレーションルールや情報統制・共有が必要です。

また真の意味での「被害者第一主義」とは、被害者の表面的な言葉をそのまま受け入れることではなく、被害者の心理的・身体的状況を専門的に丁寧に理解し、被害者の回復と保護に最も資する対応を取ることを意味します。そのためには、被害者が一時的な混乱状態にあることを考慮し、心理や医療の専門家を適切に関与させること、被害者が不利益を被らないよう組織として主体的に責任を果たすことが必要です。

これらを実現するためには、事前に明確な対応プロトコルを作成し、事態発生時にはエキスパートが必ず関与できる体制を整備することが不可欠です。プロトコルの存在は、被害者への説明にも役立ちます。会社として「プライバシーや人権保護の観点から、このような情報共有や対応を取るルールがある」と説明することで、被害者も安心し納得しやすくなるからです。

加えて、経営層を含む組織全体の人権意識向上の取り組みも必要です。そのためには、単なる研修にとどまらず、ケーススタディやロールプレイングを活用した実践的な教育プログラムを定期的に実施することが推奨されます。加えて、経営層の判断が適切かどうかを客観的に評価するため、取締役会や監査委員会、内部監査、外部のエキスパートを含む第三者機関などによるガバナンス体制の強化も重要となります。

改めて最後に重要なのは、会社が「本当の意味での被害者第一主義」を追求する姿勢を日頃から明確に示すことです。それは事実把握や専門家との連携、経営判断のプロセスを透明化し、被害者が孤立しないよう積極的かつ具体的なサポートを行うことを意味します。こうした取り組みを通じて初めて、同じ過ちを繰り返すことなく、信頼される組織として問題解決を進めていくことが可能になるでしょう。