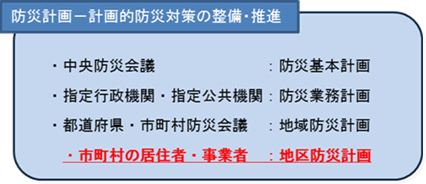

平成26年4月1日より地区防災計画制度が施工されました。防災計画と呼ばれるものでは、これまで国レベルでの対応をまとめた防災基本計画、都道府県及び市町村レベルでの地域防災計画がありましたが、東日本大震災では、自助、共助、公助があって大規模に対する対応が強く再認識されました。その教訓を踏まえて、制定されたのがこの地区防災計画制度です。

地区防災計画の特徴

地区防災計画とは、市町村内の一定の地区の居住者及び事業者が共同して行う当該地区における自発的な防災活動に関する計画です。この地区防災計画と市町村レベルの地域防災計画が連携することにより地区の防災力を向上させることを目的としています。

地区防災計画は、以下のような特徴を備えています。

1. 地域コミュニティ主体のボトムアップ型の計画

地区居住者等により自発的に行われる防災活動に関する計画であり、地区居住者等の意向が強く反映されるボトムアップ型の計画。

2. 地区の特性に応じた計画

都市部のような人口密集地、郊外、海側、山側、豪雪地帯等あらゆる地区が対象。各地区の特性(自然特性・社会特性)や想定される災害等に応じて、多様な形態とることができるように設計されており、計画の作成主体、防災活動の主体、防災活動の対象である地域コミュニティの範囲、計画の内容等は地区の特性に応じて、自由に決めることが可能。

3. 状況別の防災活動

平常時、発災直前、災害時、復旧・復興期の各段階で想定される防災活動を整理すること、そして行政関係者や学識経験者、消防団、各種地域団体、ボランティア等との連携が重要。

【防災活動の例】

| 平常時 | 発災直前 | 災害時 | 復旧・復興時 |

|---|---|---|---|

|

|

|

|

| 消防団、各種地域団体、ボランティア等との連携 | |||

4. 継続的に地域防災力を向上させる計画

地区防災計画については、単に計画を作成するだけでなく、計画に基づく防災活動を実践し、その活動が形骸化しないように評価や見直しを行い、継続することを重要視。

【地区防災計画作成の流れ】

地区防災計画の作成方法

地区防災計画ガイドラインには作成方法と維持管理していく方法が記載されています。ここでは作成方法を取り上げますが、特徴としては過剰な不可をかけることなく既存のものを効率よく利用する姿勢と、これだけは検討・対応が必須というポイントが記載されています。

防災活動の例

| 1 | 地区の特性の把握と防災マップ作成等 |

|---|---|

|

|

| 2 | 活動体制の構築 |

| 計画を作成する体制として、町内会・自治会、小学校区、マンション単位等の自主防災組織、女性防火クラブその他防災関連の地域住民によって構成されたNPO、事業者、事業者によって構成された協議会等を活用する。 事業者が中心となって活動体制を検討することも可能だが、転勤、異動等を前提に活動体制を検討する必要がある。 |

|

| 3 | 避難路、指定緊急避難場所及び指定避難所について |

| 指定緊急避難場所及び指定避難所を確認し、そこに至るまでの避難路を定め、安全に避難する方法について十分に検討し、避難計画を策定する。 | |

| 4 | 初動対応等 |

| 地区内の多様な主体が連携し、防災設備を活用して、出火防止、初期消火、救出・救助等の初動対応を適切に行う。 | |

| 5 | 指定避難所等の解説及び運営 |

| 関係者の安否確認、指定避難所等の開設・活用・運営方法、給水、給食、避難者の受入れ方法、要配慮者への支援方法等について、行政機関、施設管理者等と調整し、決定しておく。 | |

| 6 | 食料、飲料水、資機材の備蓄 |

| 発災時に初期消火、救出・救護活動、避難誘導、炊き出し等を効果的に行えるように、初期消火、救出・救護、炊き出し等のための資機材等を備蓄する。 | |

| 7 | 近隣の地区居住者等、自主防災組織、消防団、地域団体等との連携 |

| 大規模災害の発生時には周辺地域等広範囲で被害が発生することが想定されるため、近隣の地区居住者等、自主防災組織、消防団、地域団体等と連携する。 | |

| 8 | 帰宅困難者対応等 |

| 不特定多数が集まる集客施設が立地する地区や商業地域は、大規模災害時に帰宅困難者が発生することが考えられるため、統計データ等を活用して地区内の昼間人口を把握したり、地区内に滞在する買い物客、観光客、従業員等の安全を確保するため指定緊急避難場所、指定避難所等を記載した「防災マップ」等を作成する。 |

地区防災計画(例)

△△地区防災計画

- 計画の対象地区の範囲

△△市△△町 - 基本的な考え方

- 基本方針(目的)

- 活動目標

- 長期的な活動計画

- 地区の特性

- 自然特性

- 社会特性

- 防災マップ

- 防災活動の内容

- 防災活動の体制(班編成)

- 平常時の活動

- 発災直前の活動

- 災害時の活動

- 復旧・復興期の活動

- 市町村等、消防団、各種地域団体、ボランティア等との連携

- 実践と検証

- 防災訓練の実施・検証

- 防災意識の普及啓発

- 計画の見直し

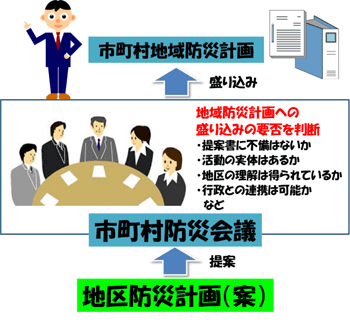

地区防災計画の規定と地域防災計画への反映

地区防災計画として正式に規定されるには以下の2つの方法があります。

- 市町村防災会議が、地域の意向を踏まえつつ、地域コミュニティにおける防災活動計画を地区防災計画として市町村地域防災計画に規定する場合

- 地区居住者等が地区防災計画の素案を作成して、市町村防災会議に対して提案を行い(計画提案)、その提案を受けて市町村防災会議が、市町村地域防災計画に地区防災計画を定める場合

計画提案に対しては、市町村防災会議が、市町村地域防災計画に規定する必要があるか否かを判断し、必要がないと判断した場合は、その旨及びその理由を提案者に通知することになります。

自助、共助、公助を実現する防災の切り札的存在

自助、共助、公助の重要性はいまさら言うまでもありません。しかしながらこれまでは、各地域の主体者が行政機関と連携がなされないまま活動している場合も多く、単体としては活動していてもそれが面的な効果は少なかったことも事実でした。それを今回、県や市町村レベルの地域防災計画に取り組むことで、行政機関とも連携が図られ、より実効的な防災計画が策定されることでしょう。これからポータルサイトでは作成された地区防災計画を順次公表していくようです。どのような地区(地域)の防災計画が公表されるのか楽しみです。