【解説】パンデミックとは?定義・感染症やPHEICの事例・企業の対応策

| 改訂者: | ニュートン・コンサルティング 編集部 |

パンデミックとは、「感染症が世界に広がること」を指します。2019年、中国湖北省武漢市で発生した原因不明の肺炎は、新型コロナウイルスと命名され、日本国内でも2023年5月までに(※1)約3,373万人の陽性者が確認されました。本稿では、パンデミックと感染症の関係、エピデミック・エンデミックとの違い、PHEICの判断基準と過去事例、企業が取るべき対策について解説します。

(※1)2類相当に位置づけられていた2023年5月7日までの新規陽性者数(厚生労働省「データからわかる-新型コロナウイルス感染症情報-」)

パンデミックとは

パンデミック(pandemic)とは、「感染症の世界的大流行」を意味します。WHO(世界保健機関)は、パンデミックについて「”A pandemic is the worldwide spread of a new disease.“」(※2)と示しており、直訳すると「新たな疾病が世界的に広がること」を指します。インフルエンザとも密接な関係にあり、WHOでは新型のインフルエンザウイルスが世界中に拡散され、大多数の人が免疫を持たない場合にパンデミックが発生するとしています。

(※2)World Health Organization「Pandemics」

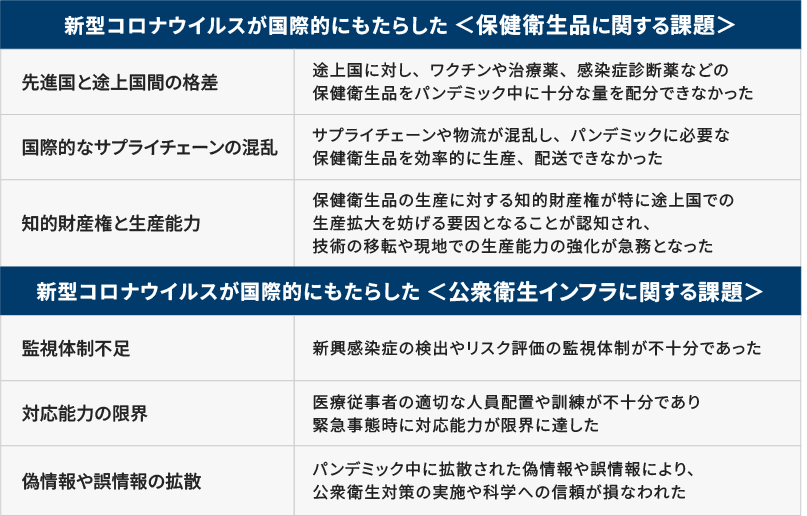

Seventy-eighth World Health Assembly(世界保健総会)は2025年5月、「パンデミック協定(WHO Pandemic Agreement)」が全会一致で採択されたと公表しました。将来発生しうるすべてのパンデミックに対応するため、包括的かつ国際的枠組みを目的としたもので、背景には2019年頃から発生した新型コロナウイルスの急速な感染拡大により、保健衛生品と公衆衛生インフラの国際的な課題が浮き彫りとなったことをあげています。

【図1】新型コロナウイルスが国際的にもたらした課題

これらの課題から見て取れるように、パンデミックがもたらす影響は医療分野に留まらず、経済、企業活動、社会全体に波及します。企業においても、感染症のリスク対策を講じることが重要です。

アウトブレイク/エピデミック/エンデミックとの違い

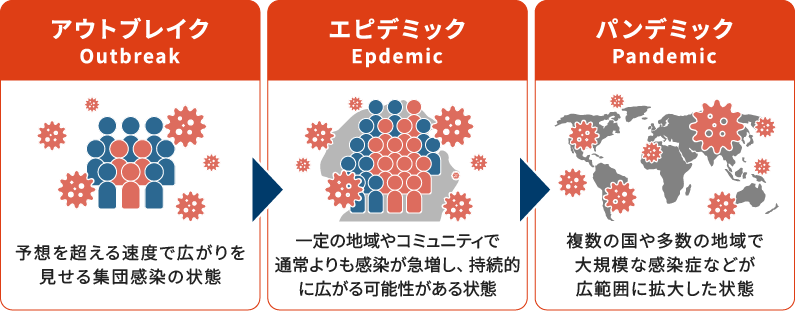

感染症の流行状態を表す言葉には、パンデミックのほか、「アウトブレイク」、「エピデミック」、「エンデミック」があります。これらは、感染規模や地域性、持続性の違いによって使い分けます。

【図2】アウトブレイク・エピデミック・パンデミックの違い(感染症の広がりの段階比較)

「アウトブレイク」とは、特定の期間や場所、集団の規模は比較的小さく、その範囲で予想を大きく上回る速度で感染が拡大した状態です。一般的に「集団感染」と表現され、症例が突発的に発生する状況を指します。感染症によっては1例でも該当する場合があります。

「エピデミック」とは、特定の地域や集団の規模がアウトブレイクよりも広い範囲を指すことが特徴で、ある疾患の発生件数が通常よりも著しく増加した状態です。さらに、エピデミックの状態は持続的に広がる可能性があることを示唆します。エピデミックの状態が国境を越えて複数の国や多数の地域など広範囲に拡大した場合が「パンデミック」です。

「エンデミック」とは、特定の地域や集団で、恒常的・持続的に感染症が発生している状態です。マラリアなどの風土病が該当し、概ねどこでどのような感染症がどのくらいの持続性をもって発生するか予測が可能です。そのため、エンデミックにはあらかじめ対策を講じることができるという特徴があります。

アウトブレイク、エピデミック、パンデミックは、エンデミックと異なり、突発的に発生した感染症の流行規模を示す際に使用されます。予測が難しいパンデミックはエンデミックよりも対応が困難であるケースが多く、新型コロナウイルスのように、パンデミック中にワクチンを開発するケースが発生し、配給が滞ることで多数の死者が出ることもあります。パンデミックの対応には、国際的に迅速な情報共有と対策が不可欠です。

感染症とパンデミックの関係

厚生労働省は、感染症を「細菌・ウイルス・真菌・寄生虫などの病原体が体内に侵入し、増殖することで、さまざまな症状を引き起こす状態」と定義しています。感染症は病原体と感染経路、宿主の3要因が揃うことで感染成立とされており、病原体を「持ち込まない」「持ち出さない」「拡げない」の3本柱を感染対策の原則として厚生労働省は掲げています。感染対策にはこの3要因のいずれかを取り除くことが不可欠です。

感染成立要因の1つ目である病原体は、感染力が非常に強いものや重症化リスクが高いもの、治療法やワクチンが存在しないものなどが該当します。感染症の多くは、人獣共通感染症(ズーノーシス)であり、ヒトと動物の接点が増えることで出現リスクが高まります。

感染成立要因の2つ目である感染経路は、航空機など長距離移動手段の国際的な発達により、人やモノの移動が短時間で国境を越える機会が増えたことで病原体との接点が増加している傾向にあります。

感染成立要因の3つ目である宿主は、人間の抵抗力の低下に起因します。一般的な風邪を発症している場合や加齢による場合など、抵抗力が低下している状態は感染症にかかりやすくなる傾向があります。

感染症はアウトブレイクを経て瞬く間に世界中に広がり、パンデミックとなるリスクを抱えています。これらの要因を踏まえ、感染対策の原則に沿った対応を講じることがパンデミックリスクを回避する一助になります。

国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)とは

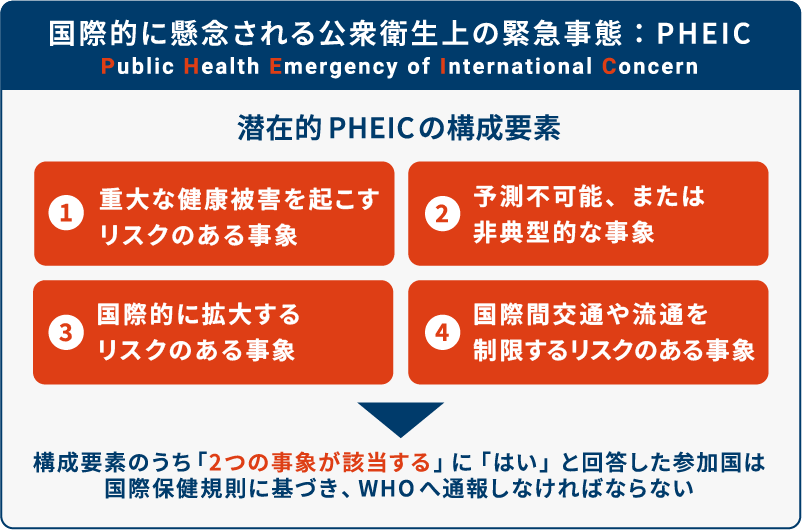

公衆衛生上の緊急事態(PHEIC:Public Health Emergency of International Concern)とは、「疾病の国際的拡大により、他国に公衆衛生上の危険をもたらすと認められる事態」、「緊急に国際的対策の調整が必要な事態」と国際保健規則(IHR2005)で定められています。

- ▼国際保健規則(IHR2005)とは

- WHO憲章第21条に基づき制定された国際的な規則です。疾病による国際的な伝播を最大限に防止し、国際交通や貿易への影響を最小限に抑えることを目的に制定されました。IHR2005では、原因を問わず、国際的な公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)を構成する恐れのある事象が発生した場合、WHOに報告することがIHR参加国に義務付けられています。

- 出典:厚生労働省「国際保健規則(IHR2005)について」

PHEICの構成要素と通報フロー

IHR2005では、PHEICの構成要素として、原因を問わず国際的な公衆衛生上の緊急事態に該当する事象を以下の図3の通り定めています。

【図3】PHEIC(国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態)の4つの構成要素

PHEICの4つの構成要素のうち、「2つの事象が該当するか」という問いに対して「はい」と回答した参加国は、潜在的なPHEICとしてWHOに通報しなければなりません。日本は参加国に該当するため、国内関係機関や関係省庁などが日本IHR国家連絡窓口に情報を提供し、各参加国や地域のIHR国家連絡窓口へ情報提供を行うとともに、WHOに通報・報告を行います。WHOによってPHEICに該当すると判断された場合は、PHEIC宣言が行われます。

これまでに発生した感染症とPHEIC事例

2007年6月15日より運用が開始されたPHEICは、2025年9月時点で再宣言も含め計8回発出されています。2003年に流行したSARSは、当時PHEICの運用制度自体が存在しておらず、PHEICに該当しませんが、SARSがIHR改正のきっかけとなりました。PHEICが宣言された感染症や疾病は以下の通りです。

表1:PHEIC宣言された感染症・疾病事例

| 発表年 | 感染症 | 主な地域 | 推定死亡者数 |

|---|---|---|---|

| 2009年 | 豚インフルエンザA (H1N1) (新型インフルエンザ) |

全世界 | 約1万8100人(推計) |

| 2014年 | 野生型ポリオウイルス | パキスタンなど | 数十人 |

| 2014年 | エボラ出血熱 | ギニア・シエラレオネ・リベリアなど | 約11,000人 |

| 2016年 | ジカ熱 | 南米 | 数千人(先天異常含む) |

| 2018年 | エボラ出血熱 | コンゴ民主共和国 | 約1,700人 |

| 2020年 | 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) | 全世界 | 約700万人 |

| 2022年 | サル痘ウイルス(Mpox) | 欧米など | 約170人以上 |

| 2024年 | サル痘ウイルス(Mpox) | コンゴ民主共和国 | 約390人 |

厚生労働省「国際保健規則(IHR)とは」を基にニュートン・コンサルティングが作成

2024年にPHEICが宣言されたサル痘ウイルス(Mpox)は、2025年3月時点で変異株MPXVクレードIbが報告されており、コンゴ民主共和国を含む東アフリカ諸国で感染が拡大しています。ウイルスは増殖や感染を繰り返す中で少しずつ変異する特徴があるため注意が必要です。WHOはこの変異株に対し、MpoxのPHEIC宣言を継続判断するために重要な要素であるとしています。(※3)

(※3)World Health Ordanization「Fourth meeting of the International Health Regulations (2005) Emergency Committee regarding the upsurge of mpox 2024」

パンデミックに備えた企業の対応策とは

企業は感染症の世界的流行がもたらすリスクに備えるため、平時から法制度や各種ガイドラインのキャッチアップ、感染症対策への理解と促進、具体的な対応策の検討やBCPへの反映が求められます。

法的枠組みの理解促進

パンデミック時に企業が遵守すべき代表的な法制度には、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」および「新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)」があります。

感染症法は、感染症の分類に応じて報告義務や就業制限、医療措置などを定めています。(※4)特措法は、新型インフルエンザや新型コロナウイルスなど、全国的な拡大が予想される疾病に対し、緊急事態宣言や行動制限、医療資源の調整などを可能とする法律です。

企業は、これらの法的義務を理解し、感染防止策の実施や従業員の安全確保、業務の継続や縮小の判断などに活かす必要があります。法改正への対応やBCPの定期的な見直しも重要です。

(※4)e-Gov法令検索「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)令和7年6月1日 施行」

企業内での具体的施策

パンデミックに備えるため、企業は平時から従業員の健康管理やオンラインを組み合わせたハイブリッド会議の導入、全社的なテレワーク環境の構築、勤務シフトの柔軟化、時差出勤の実施など、感染症対策の3原則である「持ち込まない」「持ち出さない」「拡げない」を意識した取り組みを行います。

2025年5月16日、東京都は12年ぶりに「東京都新型インフルエンザ等対策行動計画」を抜本的に改定し公表しました。(※5)これは新型コロナ対策によって積み重ねた知見や経験、首都東京の特性を踏まえた具体策を反映しており、平時の備え、有事の迅速な初動対応、バランスの取れた対策の3本柱で構成されています。

東京都は、新型インフルエンザなどが発生する前の準備期に企業へ感染症拡大防止のための対策や業務継続計画(OCP)の策定などの準備を要請するとしています。前述した通り、平時から企業が主導となりパンデミック対策を講じ、従業員の安全確保と事業継続を両立させることが肝要です。

(※5)東京都「東京都新型インフルエンザ等対策行動計画」