人類の生存や経済活動において水は不可欠ですが、地球上の水の大部分は海水であり、地下水や河川、湖沼などに存在する淡水は地球全体の水の約0.8%といわれています。この貴重な資源である水が、現在、人間の活動や気候変動によるさまざまな悪影響にさらされ、世界各地で深刻な問題が生じています。

国連水関連機関調整委員会(UN-Water)は、水セキュリティ(水の安全保障)を「生活、人間の福利、社会経済的発展を維持し、水を媒介とする汚染や水関連の災害からの保護を確保したうえで、平和で政治的安定性のある気候の中で生態系を保全するため、適切な量の良質な水への持続可能なアクセスがあること」と定義しています。

サステナビリティへの世界的な関心が高まる中、企業の水セキュリティをめぐる取り組みや情報開示が、今後ますます重要視されると考えられます。

水資源問題の原因と影響

水資源問題の原因の一つとして挙げられるのが、人口の増加です。2015年時点で約73億5000万人とされていた世界の総人口は2050年には約97億3000万人に達し(「世界の人口推計(2015改訂版)」)、経済協力開発機構(OECD)によれば、世界の水需要は2000年から2050年で55%増加すると予測されています。また、2050年には、深刻な水不足に見舞われる河川流域の人口が39億人にのぼる可能性も指摘されています。

気候変動による影響も甚大です。地球温暖化による気候変動は、世界各地で洪水や干ばつなどの災害を引き起こすほか、海面水位の上昇や氷河の縮小など、水の安全保障を脅かすさまざまな悪影響をもたらします。

このほか、水資源配分や水質汚濁、水の所有権の問題などを要因とする水紛争が世界各地で発生するなど、水資源をめぐる問題は多岐にわたります。世界銀行が2016年に発表した報告書では、水不足が農業や健康、所得に及ぼす影響により、一部地域では2050年までにGDPの成長率が最大6%低下する可能性が指摘されています。

企業における水リスクと求められる対応

多くの企業の生産活動やサービス提供にとって水資源は不可欠であり、水リスクは企業に大きな影響を与える可能性があります。企業における水リスクは、大きく分けて、水質汚染や洪水、渇水などの「物理リスク」、条例などによる各種規制、取水制限などの「規制リスク」、文化や生物多様性の重要性、風評被害などの「評判リスク」の3つに分類されます。

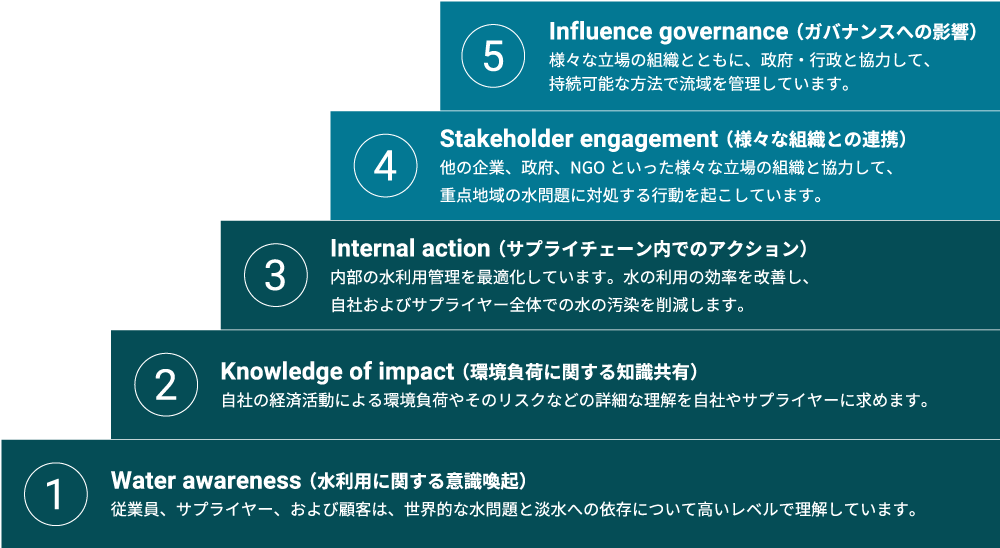

このような水リスクに対する取り組みを支援するため、環境保全団体のWWFは、「ウォーター・スチュワードシップ」プログラムを開発、推進しています。このプログラムは、企業が水環境の保全に参画し、持続可能な水利用の管理を推進する上で重要な取り組みを、5つの段階(下表参照)で示しており、すでに先進的な企業において導入されています。

企業がこのような水リスク対策に取り組むためには、まず、サプライチェーン全体の水リスクを分析・評価し、どこにどのようなリスクがあるかを把握する必要があります。リスク評価を行うための影響評価ツールとしては、WWFが無料公開している「ウォーター・リスク・フィルター」のほか、国立環境研究所の「H08水リスクツール」、世界資源研究所(WRI)の「AQUEDUCT」などがあり、水リスクの特定や適応策の検討に役立てることができます。

情報開示の動きとCDP水セキュリティ

世界的にサステナビリティへの関心が高まる今、企業の水リスクへの対応や情報開示に対する機関投資家の関心はますます高まっています。このような中、水セキュリティに関心を持つ多くの機関投資家の注目を集めているのが、「CDP水セキュリティ」です。

「CDP水セキュリティ」とは、英国で設立された国際的な非政府組織であるCDPが、企業の水セキュリティの取り組みを評価し、その情報を開示するものです。CDPが独自の基準で選定した企業に対して質問書を通じた情報開示を要請し、回答をもとにスコアリング、分析を行い、取り組みのレベルをA~Dで評価します。2023年のスコアリングでは36社の日本企業が最高評価の「Aリスト」に選定され、国別で最多となりました。

なお、CDPはこれまで「水セキュリティ」「気候変動」「フォレスト」という3つのテーマで情報開示を行ってきましたが、2024年からはこれらの質問書が一つに統合される予定です。これにより、各テーマの相互関係を考慮した対応や情報開示がさらに重視されると予想されています。