報告書「首都直下地震の被害想定と対策について」(2025年)と企業がとるべきアクション

2025年12月、政府は報告書「首都直下地震の被害想定と対策について」を発表しました。これは、中央防災会議が2013年以来12年ぶりに見直した被害想定であり、社会・技術・災害対応の変化を踏まえた、マクロ的な災害シナリオの最新版です。

本記事では、今回の国の被害想定と、過去に東京都が発表してきた被害想定との関係性を整理しつつ、見直しによる主な変更点と、それが企業に与えるインパクトを明らかにします。また、企業としてこの想定をどのように活用し、どのような備えや行動につなげるべきかを具体的に解説します。

首都直下地震の被害想定:これまでの経緯と役割分担

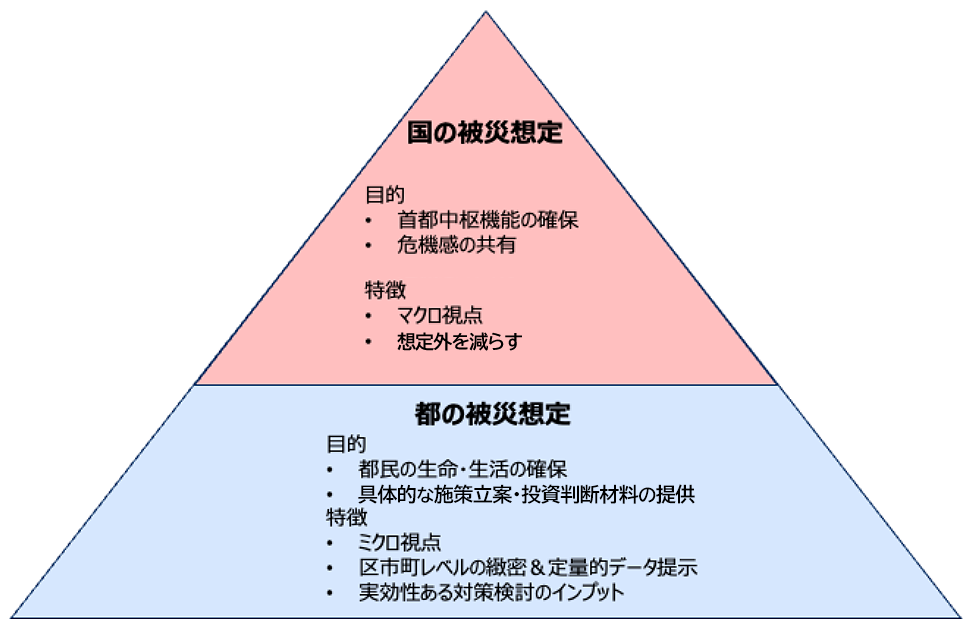

首都直下地震に関する被害想定は、国と東京都がそれぞれ異なる目的と視点に基づいて策定・更新を重ねてきたという背景があります(図1参照)。

国の被害想定は「首都中枢機能の確保」や「国民全体での危機感の共有」を目的とし、マクロな視点からリスクを提示し、想定外を減らす“構え”を社会に広げる役割を担っています。

一方、東京都の被害想定は、「都民の生命・生活の確保」や「具体的な施策・投資判断の根拠提供」を主眼とし、区市町単位の緻密かつ定量的なデータに基づき、実効性のある防災・減災対策の実行に直結するインプットを提供しています。

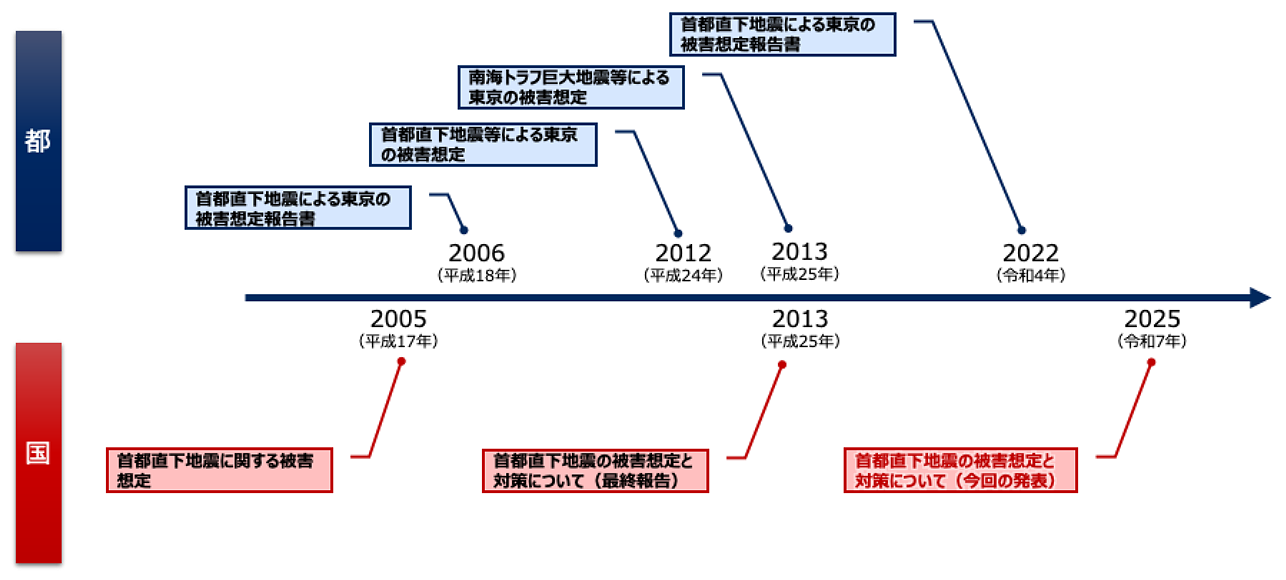

こうした役割分担のもと、国は2005年、2013年、そして今回(2025年)と被害想定を更新しており、それに呼応する形で東京都も2012年、2018年、2022年と段階的に独自の想定を公表してきました(図2参照)。今後、今回の国の見直しに基づいて、都の想定が再度アップデートされる可能性も十分に考えられます。

国の前回報告書(2013年)からの主な変更点

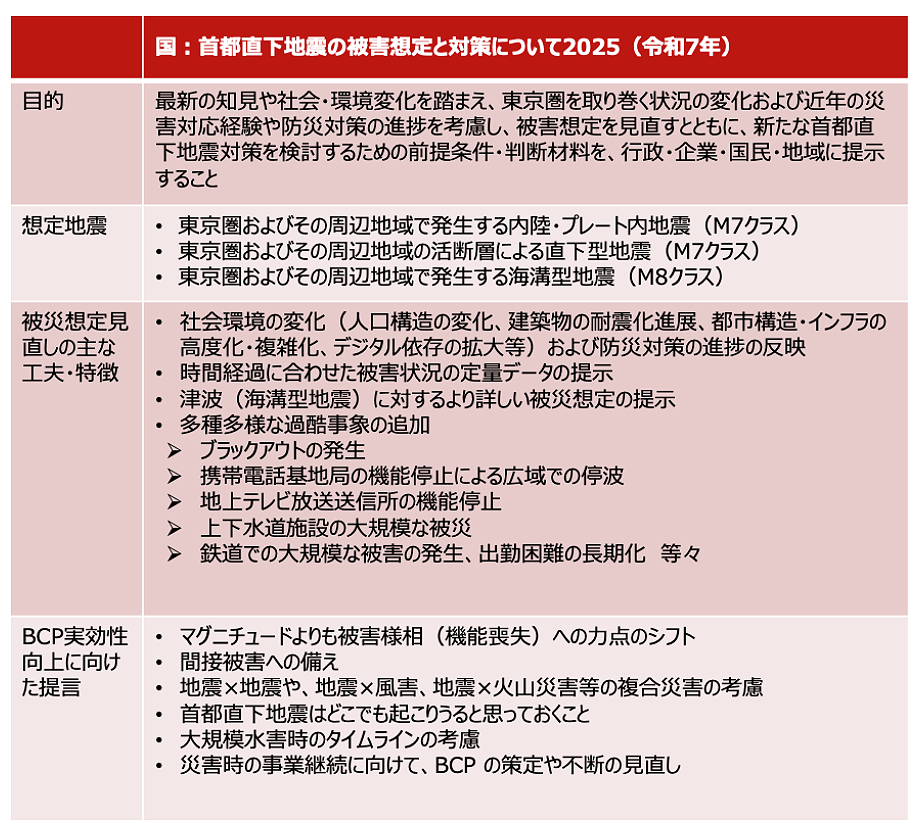

今回の被害想定(2025年)は、2013年の内容を踏まえつつ、この10年間における社会環境の変化や防災対応の進展、災害への向き合い方の変化を反映した見直しとなっています。最大の特徴は、従来よりも「被害の大きさ」そのものではなく、「どのような機能がどのくらい失われるか」という視点に軸足が移っていることです(図3参照)。

たとえば、前回は都心南部直下の地震を主軸にM7級の被害想定を定量的に示し、海溝型の地震(M8クラス)も検討していましたが、今回は「都心南部直下地震の被害想定」(M7クラス)と「大正関東地震タイプの地震の被害想定」(M8クラス)のそれぞれについて具体的な被害想定が示されました。これは、特定の1地点の被害を読むのではなく、東京圏全体にわたる社会機能への影響をより立体的に捉えるための構成です。

また、災害によって発生する二次的な影響への想定も格段に強化されました。具体的には、ブラックアウトや通信インフラの長期停止、上下水道や鉄道などインフラの広域被災といった「過酷事象」が新たに重層的に描かれています。これらは、地震による直接的な被害というよりも、社会全体が依存する基盤の機能停止に重きを置いた設計です。

こうした変化は、防災だけでなく、事業継続(BCP)の観点でも明確なメッセージを投げかけています。従来は「マグニチュードの大小」や「建物被害の想定」がBCPの出発点でしたが、今回は「情報が断たれたとき」「物流が止まったとき」「出勤できなくなったとき」にどう機能を保つかという視点が重視されており、BCP自体の再点検とアップデートが求められています。

また、被害が同時多発的・複合的に発生する可能性も指摘されており、たとえば「地震と風水害」「地震と火山噴火」といった組み合わせにも備えることが必要とされています。さらに、地震の震源を特定して「うちは想定外」と考えるのではなく、どこで発生しても都市全体に影響が及ぶことを前提とした備えが推奨されています。

結論として国が提示した被害想定は

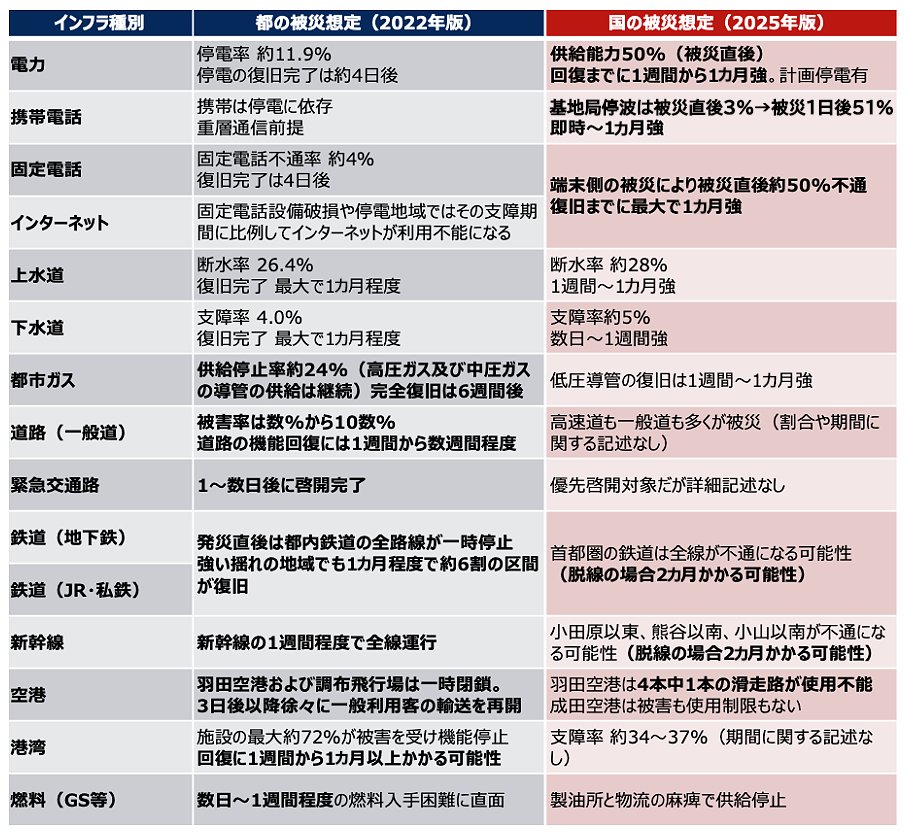

今回の被害想定(2025年)で、国が明示的に示したのは、「何がどこで壊れるか」ではなく、「どの社会インフラがどれだけの期間、どの程度使えなくなるか」という機能停止のスケールと時間軸です。これは従来のような物理的被害中心の視点から、“社会システム全体の耐性”という観点への転換を意味しています(図4参照)。

たとえば、電力については供給能力が最大50%まで低下し、計画停電も想定されたうえで、復旧には1週間から1カ月以上を要する可能性があるとされています。携帯電話や固定電話、インターネットも、端末や基地局の被災、通信網の寸断により、同様に広範囲で不通となり、回復までに1カ月強かかる場合があると見込まれています。

このように、“復旧の遅れ”が引き起こす機能不全にどう備えるかが、今後の防災・BCP上の重要課題です。特に都市部では、インフラの複合停止により、出勤や物流、通信、医療、情報発信など、多くの機能が連鎖的に停止するリスクがあるため、企業や自治体は「自分たちの事業機能はこの状況でどの程度維持できるのか」をあらかじめ検証しておく必要があります。

以下の図は、国が今回の想定で提示した主な社会インフラごとの被害規模と復旧期間の目安を一覧にしたものです。BCPや防災体制の再構築の出発点として、この前提をまず正確に把握しておくことが重要です。

国の被害想定に対する東京都の反論

ところで、国が公表した「首都直下地震の被害想定と対策について」(2025年)に対し、東京都は直後に見解を発表し、いくつかの重要な論点で懸念や違和感を示しました。東京都の主張は、大きく3点に要約できます。

まず1点目は、「被害想定の前提および算定方法が、首都圏の実態を十分に踏まえていない」という点です。東京都は、地震動の強さや火災延焼、インフラ停止などの推計において、都内の都市構造や人口密度、過去の実被害データなどを織り込んだ詳細な分析を継続的に行っており、それと比べて国の想定は一部に過大・不整合な前提が含まれている可能性があると指摘しています。

2点目は、「根拠の不明確な被害規模や影響想定が含まれている」という批判です。特に、ライフラインの停止期間や割合については、東京都のこれまでの想定と比較して、国の示す想定のほうが一部で過大になっているとの指摘があります。たとえば、電力については東京都が「停電率約12%・復旧まで4日程度」とするのに対し、国は「供給能力50%・復旧まで最大1カ月強」と大きく異なります。この一因は、都の想定と異なり、国の被害想定では、電力需要の減少を考慮していないこと、また発電所の停止・復旧期間が10年前の古い前提に基づいていることなどが挙げられています。携帯電話や都市ガス、鉄道運行などについても同様に、復旧期間や被害率に明確な差が存在しており、その前提条件の不明確さが課題とされています。

3点目は、中央防災会議ワーキンググループの本来の役割や合意形成プロセスを超えた、「目的を逸脱した内容が含まれているのではないか」という懸念です。特に、国の報告書は全体として“国難級災害”を強調する構成となっており、政策的メッセージ発信に重きが置かれた結果、技術的な整合性や実務性が後回しになっているのではないかとの疑念が都側からは示されています。

東京都としては、国の想定そのものを全面的に否定しているわけではなく、「実効性ある対策の設計に活かすには、より地に足のついた議論と根拠が必要だ」とのスタンスを明確にしています。今後、都独自の被害想定を再度アップデートする際には、国の想定も参考にしつつ、今回のズレや不整合を整理したうえで、より現実的で精緻な被害像を再構築する可能性が高いと言えるでしょう。

以下の図5は、都と国の被害想定(それぞれ2022年と2025年)を主要インフラごとに比較したものであり、東京都が指摘する「前提のズレ」や「復旧見込みの乖離」を視覚的に確認するうえで参考になります。

国や都の発表を受け、企業はどうするべきか

今回の国による被害想定の見直しと、それに対する東京都の見解表明を踏まえ、企業としてのスタンスと備え方をあらためて点検する必要があります。

まず、BCP(事業継続計画)全体の設計・運用においては、引き続き東京都の被害想定をベースとすることが実務上は有効です。地域や建物の構造、時間帯などを細かく区分したシナリオは、拠点別の被害評価や初動体制、要員配置、避難・帰宅困難対策といった対応に直結する情報を提供してくれます。

一方で、今回国が新たに明示した「過酷事象(ブラックアウト、広域通信断、物流停止、SNS誤情報の拡散など)」は、これまでの被害想定では明確に取り上げられる機会が限られていた領域でもあります。今後、都の想定にも何らかの形で取り込まれる可能性があり、企業としても一歩先を見据えた対策の検討が求められます。

このような構えを踏まえると、企業としては「東京都の被害想定」を軸に据えつつ、「国の過酷シナリオ」も補完的に取り込み、“ハイブリッド型のBCP・危機対応体制”を構築していくことが現実的な戦略になります。

たとえば、ブラックアウトが発生しても業務を継続できるよう、「通信手段が全く使えない状況下での代替連絡ルートの確保」や「紙ベース業務への移行訓練」を実施する、あるいは「在宅勤務者が備蓄物資なしでも3日間持ちこたえられるかを検証する訓練」などは、今回の国の想定で新たに強調された事象に対する有効な取り組み例です。

さらに、災害時におけるSNS上の誤情報・デマの拡散にも注意が必要です。初動で誤った情報が社内外に広がると、従業員の行動判断や顧客の不安を誘発し、企業の信頼にも影響を及ぼします。広報部門や危機管理チームでは、初動広報のテンプレート整備やデマ処理ロールプレイ訓練などを通じて、「正しい情報を、正しい順で、誰に伝えるか」を事前に設計しておくことが重要です。

今回の被害想定は、単なる数字の更新ではなく、「自社が社会インフラのどこに、どれだけ依存しているのか」「非常時にどう誤解を防ぐか」を見直す契機とも言えます。都と国、両方の視点を活かしながら、企業のレジリエンスを一段引き上げるタイミングとして、積極的な見直しと訓練が求められます。