【解説】津波警報とは?大津波警報・注意報との違い・南海トラフ巨大地震に備えた企業のBCP対策

| 執筆者: | ニュートン・コンサルティング 編集部 |

毎年11月5日は津波防災の日とされています。気象庁が発表する「大津波警報/津波警報/津波注意報」の違いを正しく理解し、発表基準や避難行動の指針を把握しておくことが重要です。本記事では、津波に関する気象庁からの情報発表を整理し、過去の津波災害と教訓を踏まえ、南海トラフ巨大地震に備えた企業のBCP対策についてわかりやすく解説します。

大津波警報・津波警報・津波注意報の違いとは

大津波警報・津波警報・津波注意報とは、地震が発生してから約3分(※1)を目標に、気象庁より発表される津波に関する防災情報です。地震の発生に伴い、沿岸部で予想される津波の高さによって、発表される情報が異なります。

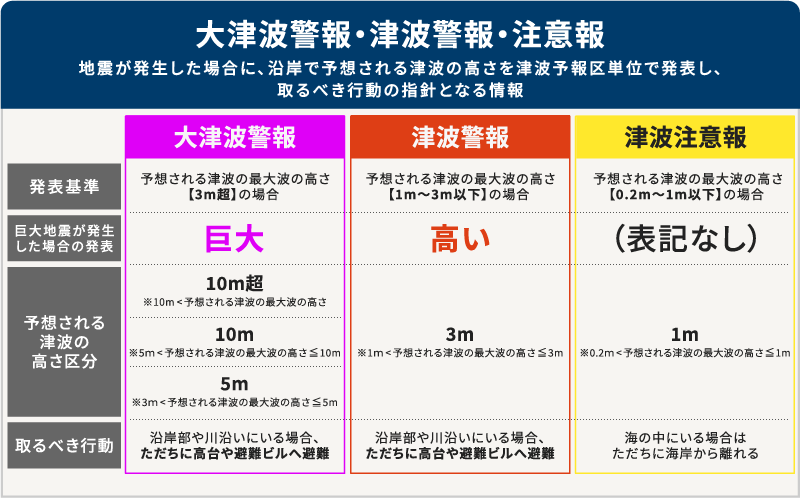

図1:大津波警報・津波警報・津波注意報の違いと発表基準

図1のように、気象庁では、予想される津波の高さを「0.2m以上~1m以下」、「1m超~3m以下」、「3m超~5m以下」、「5m~10m以下」、「10m超」の5段階に区分しています。これらの区分は、津波の高さによって想定される被害や取るべき行動が異なるため設定されています。

津波警報や注意報の発表単位は、日本の沿岸部を66区域に区分した「津波予報区」ごとに、予想される津波の高さが5段階の数値で発表されます。なお、マグニチュード8.0を超えるような巨大地震が発生した場合は、地震の規模を精度高く瞬時に求めることが難しいため、その海域における最大の津波想定などを基に発表します。この場合、大津波警報と津波警報においては、予想される津波の高さをそれぞれ「巨大」「高い」という言葉を用いて第一報の発表が行われます。

(※1)日本近海で発生した地震のうち、震源位置やマグニチュードが緊急地震速報の技術により、高い精度で迅速に算出できる場合、発生から約2分で発表される。

津波警報や注意報は、地震の位置と規模の結果から推定される津波の高さと到達時間を、「津波予報データベース(※2)」から検索し、予測結果を使用して発表します。

- ▼(※2)津波予報データベース

- 津波予報データベースとは、津波を発生させる可能性がある断層をあらかじめ設定し、津波の数値シミュレーションの結果を蓄積したものです。発生した地震の位置と規模に対応する予測結果をデータベース上で検索することで、沿岸部で予想される津波の高さや到達時間を予測することが可能です。

※気象庁「津波を予測するしくみ」

津波警報・注意報の発表後は、観測データに基づき、発表された警報・注意報に比べて津波が小さい、または発生しない可能性が高まった場合に、更新や切り替え、解除が気象庁により行われます。

大津波警報は「特別警報」に位置づけ

大津波警報とは、予想される津波の最大波の高さが3mを超える場合に発表されます。予想される津波の高さを「5m/10m/10m超」の数値で発表しますが、前述の通り、マグニチュード8.0を超えるような巨大地震が発生した場合は、地震の規模を高い精度で瞬時に求めることが難しいため、第一報では、予想される津波の高さを「巨大」という言葉で発表し、非常事態が発生したことを伝えます。

大津波警報は「最大級の警戒」を意味します。津波警報の発表基準を大きく上回り、甚大な津波災害が発生する場合に発表されるため、大津波警報を「特別警報」に位置付けています。津波は陸地にあがると、家屋や建物を巻き込みながら濁流となり、広範囲に浸水被害をもたらします。木造家屋は流失し、人は流れに巻き込まれ漂流物にぶつかるなど死亡リスクが高まります。そのため、沿岸部や川沿いにいる場合は、ただちに高台や津波避難ビルへ垂直避難することが重要です。

津波警報は津波高の最大値「3m」

津波警報とは、予想される津波の高さが1m超~3m以下の場合に発表されます。予想される津波の高さを「3m」と具体的な数値を付して発表するほか、巨大地震が発生した場合の第一報は、「高い」という言葉で発表します。この場合、地震の規模が判明した段階で、予想される津波の高さが数値で発表されます。

高さが1m超~3mに該当する津波は、木造家屋を部分的または全面的に破壊する可能性があります。沿岸の低地・建物内・車両は浸水し、人が流されるなどの人的被害のリスクもあります。津波警報が発表された場合は、実際の津波の高さが予想以上になる場合もあるため、ただちに高台や津波避難ビルへ避難します。

津波注意報は「ただちに海から上がる」

津波注意報とは、予想される津波の高さが0.2m以上~1m以下となる場合に発表され、「1m」といった具体的な数値が付されます。大津波警報や津波警報とは異なり、「巨大/高い」という言葉は付されません。

海の中にいる場合、津波注意報の発表基準である「0.2m以上~1m以下」の津波の高さでも、人は津波の速い流れに巻き込まれ、小型船舶は転覆するとされています。浸水深が30cm程度でも死亡事故につながるため(※3)、海岸や船舶での作業は極めて危険です。気象庁は、「海の中にいる人はただちに海から上がり、海岸から離れる」ことを取るべき行動として挙げており、津波注意報の発表で避難行動を促します。

(※3)内閣府「南海トラフ巨大地震の被害想定項目及び手法の概要~建物被害・人的被害~」

その他の津波に関する気象庁からの情報とは

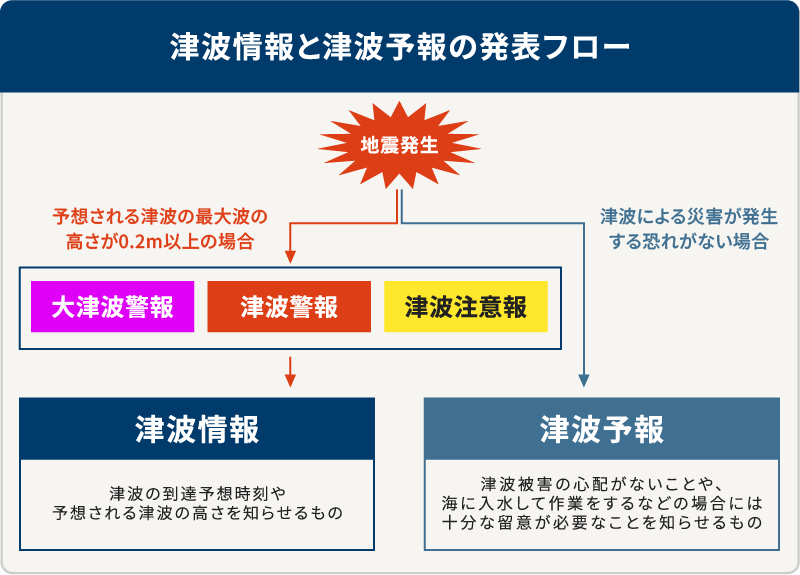

大津波警報・津波警報・津波注意報のほか、地震の発生により気象庁から発表される津波に関する情報には、「津波情報」と「津波予報」があります。図2は、地震発生後の津波に関するこれらの発表フローを体系的にまとめたものです。

図2:気象庁による地震発生時の津波情報と津波予報の発表フロー

津波予報

津波予報とは、地震発生後、津波による被害の恐れがない0.2m未満の海面変動が予想された場合、または津波注意報の解除後も海面変動が継続するときに、気象庁より発表される情報です。津波注意報の解除後に津波予報が発表された場合は、津波による海面変動が継続している場合があるため、海に入っての作業に十分留意する必要があります。

津波予報は、大津波警報・津波警報・津波注意報と同様に、津波予報区ごとに発表し、警報・注意報の対象外地域で若干の海面変動が予想される地域に対しても津波の有無を知らせます。これにより、津波が予想される全予報区の状況把握に役立てることが可能です。なお、津波が予想されない場合は、地震発生後に発表される「震源に関する情報」に「津波の心配がない」ことを付して発表します。

津波情報

津波情報とは、大津波警報・津波警報・注意報の発表後に後続情報として気象庁より発表される情報です。

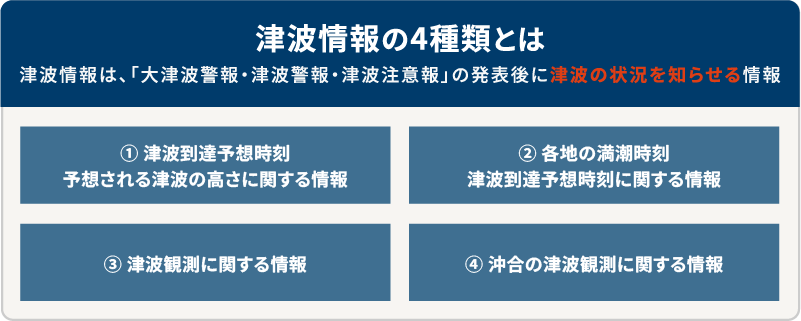

図3の通り、津波情報には、「①津波の到達予想時刻や予想される津波の高さに関する情報」、「②各地の満潮時刻・津波到達予想時刻に関する情報」、「③津波観測に関する情報」、「④沖合の津波観測に関する情報」の4種類があります。

図3:気象庁が発表する「津波情報」の種類

①津波到達予想時刻・予想される津波の高さに関する情報

津波到達予想時刻・予想される津波の高さに関する情報は、津波予報区ごとの津波の到達予想時刻と、予想される津波の高さを示します。

なお、この情報で発表する到達予想時刻は、各津波予報区で最も早く津波が到達すると見込まれる時刻を示しており、地域によってはその時刻から1時間以上遅れて津波が到達する場合もあります。

②各地の満潮時刻・津波到達予想時刻に関する情報

各地の満潮時刻・津波到達予想時刻に関する情報は、津波警報・注意報を発表する際に、主要な地点の満潮時刻と津波の第1波の到達予想時刻を示します。満潮時刻と津波到達が重なると、海水面がさらに上昇し、浸水被害が発生しやすくなるため、特に注意が必要です。

第1波到達予想時刻まで時間的余裕がない場合は、「ただちに津波来襲と予測」と記されます。第1波がすでに到達したと推定される場合や、津波予報区内の観測点で第1波が観測された場合には、それぞれ「津波到達中と推測」、「第1波の到達を確認」と記して発表します。

③津波観測に関する情報

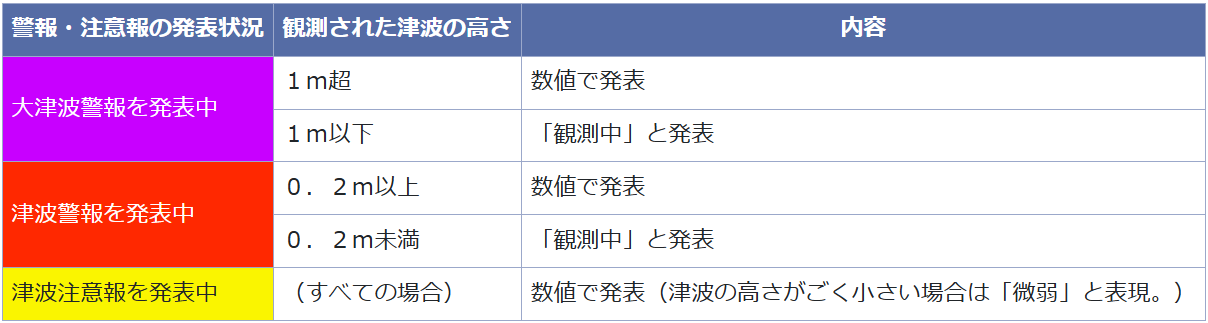

津波観測に関する情報は、沿岸で観測された津波の時刻や高さを示します。沿岸で観測された津波について、第1波の到達時刻と押し引きの状況、その時点までに観測された最大波の時刻と高さを、図4に則して気象庁が発表します。

図4:沿岸で観測された津波の最大波の発表の表現

なお、第1波の到達時刻が不明瞭で観測できなかった場合は、「第1波識別不能」と表示されます。

津波は繰り返し襲来し、後続の波の方が高くなる場合もあるため、観測された津波が低いからといって避難行動をとらないことは、人的被害につながる恐れがあります。そのため、大津波警報や津波警報が発表されている津波予報区の場合、観測された津波の高さが低い間は、数値ではなく「観測中」と表示し、津波が到達中であることを伝えます。

さらに、海面水位が上昇している間は「上昇中」と記し、これまでに観測された最大波の高さが観測機器の測定範囲を超えた場合には、高さの数値に、「以上」を付して発表します。

2025年7月からは、津波観測に関する情報の内容に、「欠測」が加わりました。「欠測」とは、地震発生後、障害により津波の観測データが入手できないなど、何らかの原因により津波の観測ができなくなっている状況を表します。欠測と表示されている場合でも、津波が襲来している可能性があるため、発表中の津波警報・注意報に応じて適切な避難行動を取る必要があります。

④沖合の津波観測に関する情報

沖合の津波観測に関する情報は、沖合で観測した津波の時刻や高さを示します。沖合で観測された津波の第1波の観測時刻と押し引き(押し波・引き波のいずれか)、その時点までに観測された最大波の観測時刻と高さを発表します。

加えて、それらの観測値から推定される沿岸での第1波と最大波それぞれの到達時刻や高さを、津波予報区ごとに発表します。沖合観測は沿岸に到達する津波を推定する役割を担っており、津波防災の強化に大きく寄与しています。

沖合での津波観測は沿岸での観測とは異なり、発生した津波をいち早く検知・評価することを目的としています。観測には、沖合の海底や海上に設置してある観測機器「海底水圧計」や「GPS波浪計」を用いています。これにより、津波が沿岸部に到達する前に津波の高さや到達予想時刻、進行方向などを推定することが可能です。

過去の津波災害の被害と教訓とは

日本では、関東大震災(1923年)や日本海中部地震(1983年)、北海道南西沖地震(1993年)など、多くの地震により津波被害が発生しました。その中でも戦後最大の被害をもたらしたのが、2011年3月11日に発生した東日本大震災です。

この震災は、三陸沖を震源とする観測史上最大のマグニチュード9.0の巨大な海溝型地震でした。岩手県・宮城県・福島県の沿岸を中心に津波が襲い、大船渡市の綾里湾では、遡上高が海抜40.1mの地点まで到達しました。(※4)津波による浸水範囲面積は合計561km²の広範囲におよび、6県62市町村にわたるものでした。(※5)東日本大震災による死者は1万5千人を超え、そのうち、90%以上が津波による溺死とされています。(※6)

(※4)東北地方太平洋沖地震津波合同調査グループ「痕跡調査結果(2012年1月14日)」

(※5)内閣府 「特集 東日本大震災」

(※6)警察庁「第1節 被害状況及び警察の体制」

内閣府より公表された「津波避難対策検討ワーキンググループ報告書」によると、東日本大震災での揺れがおさまった後の避難行動と、避難しなかった理由について以下のデータが示されています。

- ■ すぐに避難した

-

- 揺れがおさまった直後にすぐ避難した(直接避難):57%(496人)

- ■ すぐに避難しなかった=用事後避難と切迫避難(計42%:361人)の割合

-

- 揺れがおさまった後、すぐには避難せずなんらかの行動を終えて避難した(用事後避難):31%(267人)

- 揺れがおさまった後、すぐには避難せずなんらかの行動をしている最中に津波が迫ってきた(切迫避難):11%(94人)

- ■ すぐに避難しなかった理由(複数回答可)

-

- 過去の地震でも津波が来なかったから:11%(39人)

- 津波のことは考えつかなかったから:9%(33人)

[調査対象:870人]

揺れがおさまった後もすぐに避難しなかった人(42%)の理由として、「過去の地震でも津波が来なかった/津波のことは考えつかなかった」(計20%)が挙げられました。これは、「津波は来ない」という思い込みにより、緊急地震速報や津波警報などを軽視してしまう「正常性バイアス」が働いた可能性も伺えます。

一方、すぐに避難した496人のうち、「津波は来ないだろうと思った」と回答したのは202人でした。このうち、家族や近隣住民の呼びかけと行動に影響されて避難した人は48%(※7)にのぼりました。このことから、周囲の率先避難や呼びかけが多くの人の命を守る行動につながったといえます。(※8)

また、緊急地震速報や警報など防災情報の伝達にも大きな課題が残りました。津波警報を見聞きしたと回答した人は全体の42%でした。約6割の人が津波警報を見聞きしておらず、津波警報が途中で上方修正された際も、避難をしていた多くの従業員や住民に情報が行き届いていませんでした。(※9)

さらに、津波ハザードマップの想定をはるかに超える浸水域の拡大や、想定以上の高い津波が発生したことで、津波ハザードマップを信頼した住民の避難をかえって遅らせてしまった可能性も指摘されています。(※10)加えて、そもそも津波ハザードマップの認知率が約20%(「自宅の壁などに貼っていた/自宅において、たまに見ていた」と回答した割合)と低かったことも、避難行動につながらなかった一因と考えられます。(※11)

これらの教訓から、巨大地震による津波の規模を過小評価した反省を踏まえ、2013年3月、津波警報の最上位として「大津波警報」の運用が開始されました。

東日本大震災は、地震や津波が想定外の巨大な規模だったことが、多くの犠牲につながりました。企業もこれまでの経験にとらわれた「正常性バイアス」を打ち破り、地域社会の一員として、率先して適切な避難行動を取ることが重要です。ほかにも、想定外の事態を見据えた津波ハザードマップの確認、緊急地震速報や津波警報など情報の受信体制の整備、津波避難シナリオを組み込んだBCP訓練、従業員が主体的に避難できる環境づくりといった取り組みを進めることが、従業員の命と事業を守る鍵となります。

(※7)「家族または近所の人が避難しようといったから(26%)」および「近所の人が避難していたから(22%)」と回答した割合(複数回答可)

(※8)内閣府「津波避難対策検討ワーキンググループ報告 参考資料集(2012年7月18日)」

(※9)内閣府「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会第6回会合 津波避難等に関する調査結果(速報)」

(※10)内閣府「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会報告」

(※11)内閣府「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会第9回会合 津波ハザードマップについて」

南海トラフ巨大地震に備えた企業の津波防災とは

南海トラフ巨大地震が発生した場合、太平洋沿岸の広範囲で巨大な津波が発生すると想定されています。2025年3月に公表された内閣府の被害想定では、最大クラスの地震が起きた際に、沿岸部で10mを超える津波が押し寄せ、甚大な人的・物的被害が発生する可能性があるとしています。(※12)

津波災害の発生時には、従業員の安全を守ることを最優先に、初動対応計画を策定します。初動対応においては、避難誘導や人命救助、安全確保といった非常に緊急性の高い行動が求められます。各拠点の津波避難経路や避難場所を明確にし、従業員自らが声を掛け合い、速やかに避難を開始できるよう、日頃から訓練を重ねる必要があります。

さらに、南海トラフ地震で発生が想定される「半割れ・一部割れ・ゆっくりすべり」といった現象は、いつどこで発生するか予測不能な要素を多く含みます。

そのため、企業は、どの現象が発生しても対応できるようにシナリオ別の事業継続計画(BCP)を平時に策定することが重要です。特に南海トラフ地震では、高速道路や空港、港湾施設の機能停止が想定されているため、サプライチェーン対策が不可欠です。海沿いに立地する工場や事業所においては、原材料や製品の流出や設備損壊による操業停止も見込まれます。これらは企業活動の継続に直結するリスクです。このため、代替調達先の確保や代替生産の協定締結などを通じて、サプライヤーとの連携体制を構築しておくことが必要です。

ほかにも、従業員が出社できない事態に備えた在宅勤務への切り替えや、交通機関停止により従業員確保が困難になる場合を想定した対応人員調整の仕組み、重要データのクラウド化・定期バックアップといったソフト面のBCP対策も講じる必要があります。こうした準備を日常的に進め、サプライチェーン全体のレジリエンスを高めることにより、企業は緊急時にも事業を継続することが可能です。

津波災害に備えるため、企業は、平時から実践的なBCP運用と防災訓練を重ね、確実に機能する防災体制を構築することが重要です。

(※12)内閣府「南海トラフ巨大地震最大クラス地震における被害想定について(2025年3月31日)」

参考情報

- 気象庁「津波警報・注意報、津波情報、津波予報について」

- 気象庁「津波について」

- 政府広報オンライン「『緊急地震速報』と『津波警報』等 いざそのとき、身を守るために!」

- 気象庁「津波から身を守るために」

- 気象庁「津波警報の改善のポイント」

- 警察庁「第1節 被害状況及び警察の体制」

- 内閣府「南海トラフ巨大地震最大クラス地震における被害想定について」

- 気象庁「南海トラフ地震で想定される震度や津波の高さ」

- 気象庁「地震情報について」

- 気象庁「地震・津波情報の流れ・見方」

- 内閣府「特集 東日本大震災」

- 総務省消防庁「第3章 災害の概要」

- 内閣府「津波避難対策検討ワーキンググループ 報告概要」

- 内閣府「東日本大震災における災害応急対策に関する検討会-中間とりまとめー(平成23年11月28日)」

- 日本赤十字社「知ってほしい! 避難の妨げになる『正常性バイアス・同調性バイアス』」

- 気象庁「津波を予測するしくみ」

- 内閣府「東日本大震災を踏まえた検討事項整理-各検討事項の検討視点(案)-」

- 気象庁「命を守るための避難と防災情報」

- 内閣府「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会第6回会合 津波避難等に関する調査結果(速報)」

- 東北地方太平洋沖地震津波合同調査グループ「痕跡調査結果(2012年1月14日)」

- 内閣府「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会報告」

- 内閣府「南海トラフ巨大地震の被害想定項目及び手法の概要~建物被害・人的被害~」

- 内閣府「津波避難対策検討ワーキンググループ報告 参考資料集(2012年7月18日)」

- 内閣府「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会第9回会合 津波ハザードマップについて」